RGBフルカラーLEDで色々な色で点灯してみよう

マイクロビットにRGBフルカラーLEDを繋いで色々な色で点灯してみます。

今回使用するRGBフルカラーLEDは

RGBフルカラーLED 5mm OSTA5131A カソードコモンになります。

RGBフルカラーLED 5mm OSTA5131A カソードコモン: オプトエレクトロニクス 秋月電子通商-電子部品・ネット通販

RGBフルカラーLEDとは赤(Red)、青(Blue)と緑(Green)の3つの色(光の三原色)のLEDが1つの小さなパッケージに入っているものになります。

この3つの色を、それぞれどのくらいの強さで光らせるかを調整することで1600万色以上もの色を作り出すことが出来ます。

実際に試しながら、仕組みを見ていくことにしましょう。

今回使用するカソードコモン型のRGBフルカラーLEDは、内臓されている三色のLED分のGND(マイナス極)が共通になっているものになります。

※他にアノードコモン型のRGBフルカラーLEDもある。

今回使用するRBGフルカラーLED カソードコモンの端子の配置は下記の通りです。

左側から2番目の端子の長さが最も長く、左から赤(1)、GND(マイナス極:カソード(-)コモン)、青(3)、緑(4)になります。

上記の端子の配置とマイクロビットを繋ぐと

のようになります。

本来であれば、各箇所に抵抗を挟むか考えなければなりませんが、今回使用するRGBフルカラーLEDとマイクロビットの組み合わせであれば各GPIOピンから流れる電流が小さいので抵抗を挟む必要はありません。

※今回のLEDは各色の端子の順電流maxが30mAで、マイクロビットの各GPIOピンの電流は10mA付近になります。

pokitMeterでマイクロビットから発生する電流等を測定してみよう

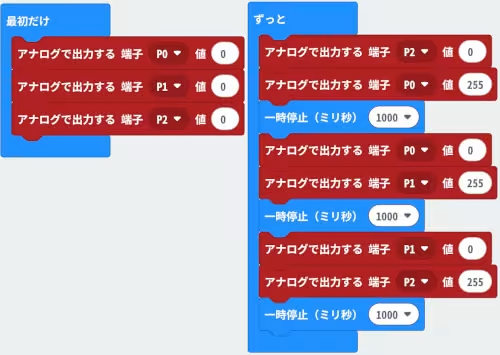

冒頭の動画のようにLEDを赤、青、緑の順で点灯するようにコードを作成してみます。

MakeCodeでは、

のようにします。

今回の配線の組み方では、P0(ピン0)が赤、P1(ピン1)が青、P2(ピン2)が緑に対応していて、P0のみから電流を流すとLEDは赤に点灯し、他のピンも同様の規則で点灯します。

他の色を出したい場合は、各ピンから0〜1023の範囲(数字が大きい程、色が濃くなる)で配色を決める事が出来ます。

※各ピンで1023の値を指定すると点灯が眩しいので、今回は1/4の255にしています。

例えば、P0(赤)を255、P1(青)を0、P2(緑)を255にすると

黄色に点灯します。

p0(赤)を255、p1(青)を255、p2(青)を0にすると

紫に点灯します。

このように色々な組み合わせを試してみましょう。

MicroPythonのコード

from microbit import * pin0.write_analog(0) pin1.write_analog(0) pin2.write_analog(0) while True: pin2.write_analog(0) pin0.write_analog(255) sleep(1000) pin0.write_analog(0) pin1.write_analog(255) sleep(1000) pin1.write_analog(0) pin2.write_analog(255) sleep(1000)

- MakeCodeでコードを書いてみよう

- MakeCodeのConnect deviceができない時の対応

- micro:bit Python Editorでコードを書いてみよう

- MakeCodeのShow data デバイスを使ってみよう

- micro:bit Python Editorのシリアルを表示を使ってみよう

- MakeCodeでボタンを試してみよう

- マイクロビットの無線通信の受信機側の値の取り扱い方を調べる

- マイクロビットの無線通信で常に新しい値を取得してみる

- マイクロビットの無線通信で信号の強度を変えながら値を送信してみる

- MakeCodeで潜水艦が潜るアニメーションのコードを書いてみよう

- MicroPythonで潜水艦が潜るアニメーションのコードを書いてみよう

- MicroPythonでヨットが横に移動するアニメーションのコードを書いてみよう

- MakeCodeでボタンAを押した時だけアイコンを表示してみよう

- MicroPythonでボタンAを押した時だけアイコンを表示してみよう

- MakeCodeでメインループに触れてみよう

- MicroPythonでメインループのコードを書いてみよう

- MicroPythonのメインループ内でいろんなアイコンを表示できるようにしてみよう

- マイクロビットからのシリアル通信をラズベリーパイで受信してみる

- MakeCodeで変数を使ってみよう

- MicroPythonで変数を使ってみよう

- MakeCodeで変数で記録出来る数値に範囲を設けよう

- MicroPythonで変数で記録出来る数値に範囲を設けよう

- 変数のフラグとしての使い方について見てみよう

- 変数のトグルとしての使い方について見てみよう

- 磁力センサーを使ってみる

- 磁力センサーで得られる値を確認してみよう

- MakeCodeでLチカをしてみよう

- MicroPythonでLチカをしてみよう

- pokitMeterでマイクロビットから発生する電流等を測定してみよう

- MakeCodeでLEDの明るさを徐々に変えてみよう

- MicroPythonでLEDの明るさを徐々に変えてみよう

- MakeCodeで明るさセンサーで暗くなったらLEDを点灯してみよう

- MicroPythonで明るさセンサーで暗くなったらLEDを点灯してみよう

- 自作スイッチを作ってみよう

- MakeCodeで270°サーボモータを動かしてみよう

- MakeCodeのPWMで270°サーボモータを動かしてみよう

- MicroPythonで270°サーボモータを動かしてみよう

- MicroPythonで360°サーボモータを動かしてみよう

- マイクロビットとモータドライバでDCモータを動かしてみよう

- ブレットボードを使ってみよう

- マイクロビットでLCDキャラクターディスプレイを使ってみる

- マイクロビットのMicroPythonのバージョンを確認する

- 3色のLEDを並べて信号機を作ろう

- RGBフルカラーLEDで色々な色で点灯してみよう

- 関数を利用してRGBフルカラーLEDのコードを整理してみよう

- 関数の引数を使って、関数の呼び出し時に値を指定して実行してみよう

- 関数で似たような処理はまとめて一つの関数にしてみよう

- CdSセルとマイクロビットのAD変換で明るさを測定してみよう

- マイクロビットとタクトスイッチでプルダウン抵抗について触れてみる

- マイクロビットとタクトスイッチでプルアップ抵抗について触れてみる

- マイクロビットでUARTを使ってみる

- マイクロビットでI2C電子ペーパモジュールを使ってみる

- マイクロビットとI2C電子ペーパモジュールでデジタル温度計を造ってみる

- マイクロビットでSPIカラー電子ペーパモジュールを使ってみる

- スクラッチにマイクロビットを繋げてコードを書いてみる

- Microbit Moreとマイクロビットを繋げてコードを書いてみる

- :GAME ZIP 64でMicrobit Moreを動かしてみる

- :GAME ZIP 64とMicrobit Moreでマリオ風の操作をできるようにする

- Microbit Moreで明るさセンサーを使ってみる

- Microbit Moreの水準器を使ってスプライトを移動してみる

- Microbit Moreでマイクを使ってみる

- Microbit Moreでボールの発射ボタンを作ってみる

- マイクロビットをブルートゥースの子機(ペリフェラル)にしてみる

- ターミナルからマイクロビットにコードをフラッシングする

- マイクロビットの無線機能で早押しゲームを作ってみよう

- マイクロビットの無線機能でじゃんけんを作ってみよう

- Web Serial APIでマイクロビットを動かしてみよう

- Web Serial APIでマイクロビットからパソコンを操作してみよう