枕状溶岩と出会いに高槻の本山寺へ4

前回までのあらすじ。

京都と大阪の県境にある本山寺周辺で、海底火山によって生成された枕状溶岩があるというドキュメントを発見したため、先週末に本山寺(ポンポン山)に行ってみた。

ドキュメントに記載されていた地図を元に枕状溶岩の露頭箇所に行ってみたら、そこには緑色になった溶岩があったとさ。

きっとこういうところから、農業や工業で利用する粘土鉱物を採掘するのだろうなと。

これらの知識は後々客土の土をどこから運んでくるか?の大きなヒントとなるだろう。

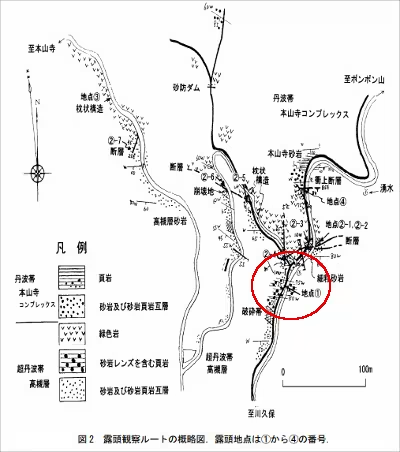

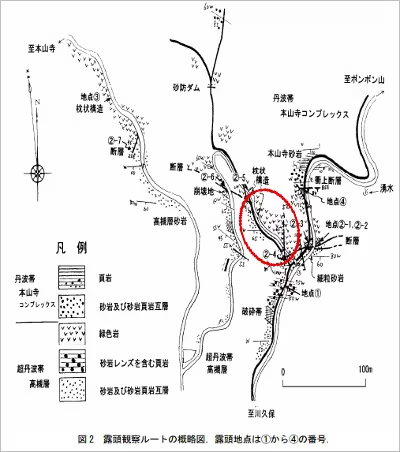

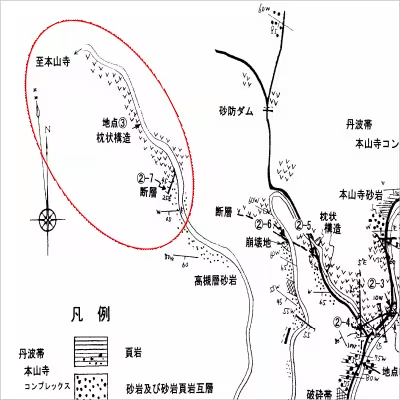

露頭紹介 -西山,川久保渓谷中流に見られる緑色岩周辺-より引用 一部改変

知識はより多く取得した方が良いというのがモットーなので、赤丸で示したスランプボールという露頭箇所にも行ってみた。

地図を見ると小さな小川が川久保渓流と合流する箇所に位置しているので、この箇所がどこであるか迷うことはなかったのだけれども…

この話を進める前にスランプ構造について触れるために下記の記事を紹介しておく。

スランプ構造は海底での地すべりということがわかった上で、川久保渓流と合流する小川周辺を見てみると、

地層が斜めになっていた。

この箇所に関する記述はスランプボールになっていたため、説明文を抜粋してみると、スランプボールと呼ばれる岩相は,相対的に泥質物が多い砂泥互層のスランピングの際に,泥中に砂岩がボール状やレンズ状にちぎれて偽礫として含まれるようになった堆積物です。このような堆積物は海溝陸側斜面の崩壊堆積物に多く見られますとある。

露頭紹介 -西山,川久保渓谷中流に見られる緑色岩周辺-の地点①:スランプボールの項目から一部抜粋

今の経験値では砂岩がボール状であったり、レンズ状にちぎれてというのがどの箇所を指しているのか?はわからないけれども、地質関連の仕事をしている方はこういうところからヒントを得ているということはわかった。

経験値をためて、近い内にポンポン山には再チャレンジしてみよう。

余談

地図に記載されている地点④の衝上断層はどう見れば良いのかわからなかった。

枕状溶岩と出会いに高槻の本山寺へ3

前回、京都と大阪の県境にある本山寺周辺で海底火山により生成された枕状溶岩と、枕状溶岩が風化して出来た土を見た。

風化してできた土は真っ黒な土をしていた。

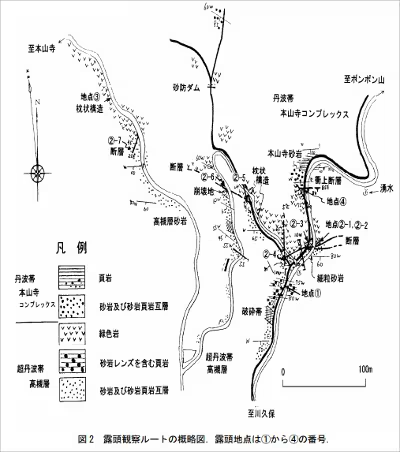

本山寺周辺では地質の観察ポイントが大きく分けて4箇所あるので、

露頭紹介 -西山,川久保渓谷中流に見られる緑色岩周辺-より引用 一部改変

本山寺から少し離れて、川久保渓谷というところに向かってみた。

地図の真ん中辺りのヘアピンカーブより右側に緑色岩のエリアがある。

このエリアの緑色岩は

どことなく白っぽい色にところどころに緑があるという感じ。

崩れ落ちていた岩の破片があったので拾ってみてみると、

表面は薄い緑をしていた。この緑は緑泥石によるものらしく、

この石をまじまじと見れば見るほど、

破砕すれば鉱物系の肥料として使用できるのではないか?と思えてくる。

客土用の土を求めて山に入る時は緑色岩を求めれば良い結果になりそうだ。

枕状溶岩と出会いに高槻の本山寺へ2

前回のあらすじ

京都が位置する丹波帯を理解したくて資料を探したら、京都と大阪の県境にあるポンポン山の山頂付近の本山寺で枕状溶岩の露頭が見られる箇所があるというドキュメントを発見した。

というわけで早速本題へ

露頭紹介 -西山,川久保渓谷中流に見られる緑色岩周辺-より引用

この地図は発見したドキュメントに記載されていた本願寺周辺の露頭箇所が記載されている地図。

今回は

赤い枠で囲った箇所に行ってみることにする。

断層を境に北側が枕状溶岩である緑色岩で、南側が砂岩頁岩互層となっている。

先に緑色岩に触れておくと、玄武岩質的な溶岩由来の岩が水による変成作用によって緑色に変色した変成岩となっている。

それでは南から北(標高が高い方)へ出発。

地図の南側の方は薄い茶色の岩の露頭が続き、

植物の根が入り込んで、土へと風化しかかっているところの土の色もどことなく真砂土っぽい色をしている。

この箇所は砂岩頁岩互層となっているので、砂岩の層の風化ではなかろうか?と勝手に判断。

ある程度進むと

斜めの線が入り、写真の右側から岩肌が丸っこくなっている。

ここが地図に示してある断層の箇所であるか?は私の素人の観察眼では判断出来ないけれども、なんとなく違っているように見える。

更に北(標高の高い方)へ進んでみると、

岩肌が濃い緑っぽく、さらに丸っこくゴツゴツした露頭へと変化していく。

風化が始まっている箇所を見ると、

紅とか黒とかが混じっていて、

植物の根がしっかりと入っているところだと、まさに黒ボク土!のような真っ黒い土があった。

非アロフェン質の黒ボク土は玄武岩由来の火山灰が風化した粘土から形成されるとあるので、今回は枕状溶岩の水の作用による変成岩でちょっと違うけど、最終産物の粘土は同じはずなので、本山寺手前に黒ボク土があっても問題ない。

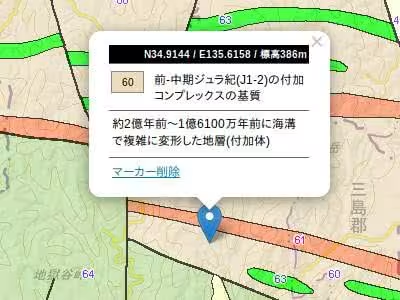

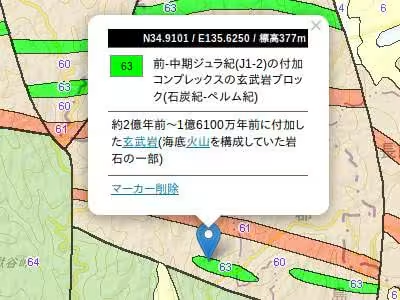

とりあえず今回の記事の最後に地質図を確認してみると、

1億6000万年前あたりに形成された付加体となっており、

周辺の緑は玄武岩となっていた。

今回の緑色岩は枕状溶岩となっていたため、海底火山となっていた。

付加体となったのは1億6000万年前以前になっているけれども、海底火山はこれよりはるか昔の話になるはずなので、

この黒ボク土っぽい土の原料は、3億年とか相当古い頃に噴火したものなのだろうなと。

その頃の資源で現代の人は栽培で利用する。

関連記事

枕状溶岩と出会いに高槻の本山寺へ

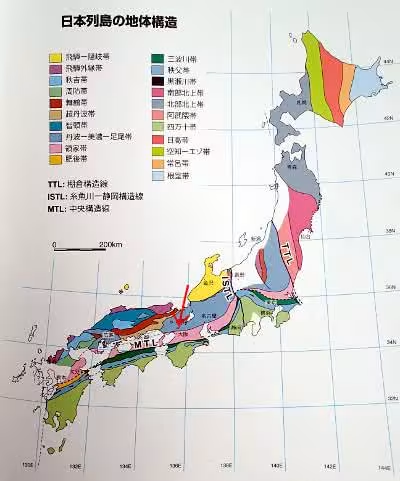

先日、長野県の大鹿村にある中央構造線を学びに行った時、

中央構造線の博物館が発行している書籍で温泉に関する書籍を購入する。

その書籍には火山性の温泉と非火山性の温泉の説明が記載されており、非火山性の温泉の説明の箇所で有馬-高槻断層帯という内容が記載されていた。

高槻といえば、頻繁に行くところなので、もしかしたら、

(株式会社誠文堂新光社 / 年代で見る 日本の地質と地形 11ページより引用:一部改変)

この地図でいう丹波帯を理解できるかもしれないと、高槻断層について調べてみた。

丹波帯を理解できれば、活動拠点である京都のことがもっとわかるかもしれない…

ネットの論文検索でおそらく京都教育大学のサーバ内であろうところに保管されていた露頭紹介 -西山,川久保渓谷中流に見られる緑色岩周辺-というドキュメントを発見した。

このドキュメントでは、

京都と大阪の境にポンポン山という山があり、その山の大阪寄りの南側に本山寺(ほんざんじ)がある。

その本山寺の周辺に地層を学べるスポットがあるという。

上記のドキュメントには、標高500メートル付近の本山寺周辺で枕状溶岩(まくらじょうようがん)の露頭が見られるという。

とりあえず、本山寺周辺の話題に移る前に枕状溶岩について触れておく。

※大阪市立自然史博物館で撮影

これは博物館で展示されていた和歌山県で採取された枕状溶岩。

枕状溶岩が何なのか?を普段頼りにしているフィールドガイドを開いてみると、枕状溶岩ができる場所は海底火山で、本から説明文を抜粋してみると、

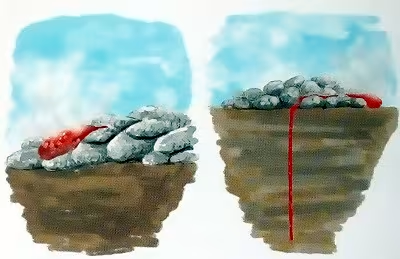

イラスト:株式会社誠文堂新光社 / 増補版 地層の見方がわかる フィールド図鑑 78ページより抜粋

粘性の低い玄武岩溶岩が水中に流れ出すところでは、独特の構造を持った溶岩流ができます。急冷固結した溶岩流の表面を突き破ってマグマが前方に流れ出し、細長いソーセージが折り重なったような地層をつくる。

株式会社誠文堂新光社 / 増補版 地層の見方がわかる フィールド図鑑 77ページより抜粋

粘性というのは玄武洞に行った時に話題に挙がったので、そちらの記事を読んでもらうとして、

枕状溶岩のこともわかったし、

ドキュメントに記載されていた地図を片手に丹波帯を知るための探索に出発しよう!

-続く-