前回の記事で、神奈川県の南東の先端にある城ヶ島に行ったという記事を書いた。

城ヶ島を含め三浦という地域は神奈川県民であれば、遠足なり自然教室なりで訪れる機会は非常に多いところだけれども、改めて行くととても興味深いところだなと感じた。

地質の駆け出しの身であるから拙い内容になるけれども、城ヶ島からわかってきたことを書いていきたいと思う。

はじめに三浦半島を含めた城ヶ島の位置だけど、

By Peka [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

上記の画像を一部改変。矢印の箇所が城ヶ島

城ヶ島はちょうどフィリピンプレートと北アメリカプレートが重なった箇所の上に位置しており、長い地球史の中で火山活動が活発な上、地震によって隆起した島ということらしい。

(株式会社誠文堂新光社 / 年代で見る 日本の地質と地形 117ページより引用)

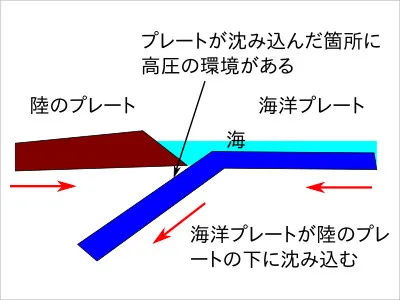

以前作成したプレートの図に合わせると、陸のプレートが北アメリカプレートで、海洋プレートがフィリピンプレートということで良いだろうか?

城ヶ島の位置はちょうど2つのプレートがぶつかりあって出来たくぼみ付近に位置することになるはず。

城ヶ島といえばで一番はじめに話題に挙がる地層のラインだけど、これは砂層と火山灰の層が交互に重なった砂岩凝灰岩互層と呼ばれるものが傾いて横方向に並んだものらしい。

(株式会社誠文堂新光社 / 増補版 地層の見方がわかる フィールド図鑑 165ページから引用)

※城ヶ島の場合、砂岩と泥岩からなる互層(砂岩泥岩互層)であることも多いらしい。

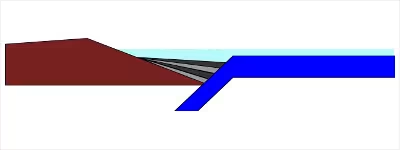

この互層の形成について詳しく見てみると、城ヶ島は相模トラフ(深い溝)の上に位置しており、

川(陸側)から流れてきた砂(や粘土)が海底で堆積する。

城ヶ島付近は火山活動が活発であったとのことで、砂がゆっくりと堆積し、時々激しい噴火で火山灰が急激に堆積し、また砂がゆっくりと堆積し、火山灰が…と繰り返して層となった。

この地層が地震等の影響で

このように隆起して岩礁になったとのこと。

だけど、今の話からだと、地層が垂直方向になっている理由がない。

垂直方向になっている理由は何かあるはず。

ということで更に見るべき箇所がありそうだ。

- 続く -