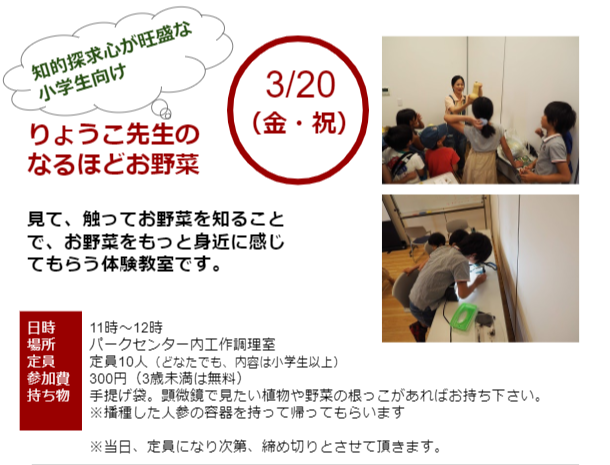

3月20日 安満遺跡公園で「なるほどお野菜 第2回ー根っこ編」開催します!(延期となりました)

今回は、地面の下に生えていて、注目されにくい植物の「根」を考えてみましょう。

根っこのスライドを見て、どの野菜の根っこか当てたり、実際に野菜や植物の根を観察します。

根っこには、主に2種類の型があるけど、葉から根っこの形を予想できたりします。

根っこが多い方が、生育がいいのかな?それとも関係ないのかな?一緒に根っこの役割を考えてみましょう。

顕微鏡で根っこを切った断片から水の通り道を探したり、マメ科植物と共生している根粒菌(こんりゅうきん)を見てみます。最後は、ミニ人参を透明な容器にまいてみましょう。

おうちで根っこがどんなふうに生えてくるか観察してね。

みんなが食べているお野菜は、「根っ子の部分?それとも葉っぱ?茎?」

普段意識していなかった根っこに意識を向けてみよう

主催 安満遺跡公園パートナーズ

というイベントをする予定でしたが、

コロナウィルスの影響で、イベントが延期となりました。

また、終息後イベントをするので、楽しみにして下さいね!

高槻の芥川にあった赤い石は何だろう?

最近、我が家では綺麗な石や不思議な石を探してくるのが流行っている。

休みの日の前日にどこに行くかを決め、そこでどのような石があるかを予想する。

近所に摂津峡がある。

例えばここでは、現地には花崗岩とホルンフェルスがあって、上流には砂岩、泥岩、チャート、石灰岩や緑色岩があることがわかっている。

そんな中で息子が

赤くて表面がザラザラした石を拾ってきた。

色から鉄を多く含むチャートが思い浮かんだけれども、表面にガラス光沢がない上、割れ目が鋭利ではないのでチャートではない。

もしかして摩耗したレンガか?と頭に浮かんだ。

これが石なのかレンガなのか?の判断が出来ないことが悔しい。

高槻の摂津峡の近くにはあくあぴあ芥川(あくたがわ)という高槻市営の自然史博物館がある。

入り口に芥川(摂津峡を流れる川)にある石の展示があったので見に行ってみた。

ここで表面がざらついていて赤い石はレンガと酸化した緑色岩があることを知った。

これを接写で撮影してみたら何かわかるかもしれないと見てみたら、

黒っぽい箇所が太陽の光を反射して緑色っぽく光っていた。

これはレンガではなく、酸化した緑色岩か?

となると、

所々にある白っぽい箇所はゼオライトだったりするのか?

川の近くに自然史博物館があるという摂津峡と芥川にはわかりやすい知見がたくさんあるかもしれない。

レンガと酸化した緑色岩を即座に見分ける程の鑑定眼が欲しいものだ。

関連記事

摂津峡の巨岩を盾にして

高槻にある摂津峡公園には摂津峡という渓谷があり、そこには巨岩がたくさんある。

川沿いの歩道の対岸にある山が花崗岩質の岩石であるため、花崗岩マグマが冷えた際の熱により形成されたホルンフェルスが観察出来る場所ということで、美しい景色以外でも見どころいっぱいの場所となっている。

巨岩の間を縫うように川は流れている為、巨岩の下には砂が堆積している。

砂が堆積しているところをなんとなく眺めていたら、

水際のところの緑色の箇所が気になった。

あそこは少しでも増水したら水没するよな?

なんでもう少し奥の方では無いのだろう?

と思いながら近づいてみた。

なんか葉が厚くてテカってる。

クチクラ層が厚くなっているのか?

この草は川沿いから離れたところでも見かけるよな?

川沿いから離れたところでもこんなにテカっているのか?

なんて気になりながらも、他の箇所でこの草が生えているか?を確認せずに帰った。

地衣類のいる場所

高槻の摂津峡通りの横にある農道にて、水田の横を流れる用水路の壁に

地衣類の何かが増殖をしていた。

地衣類は成長が遅いらしいので、定着をはじめてからそこそこの月日は経過したのだろう。

前回の桜の幹には地衣体がたくさんの記事で、桜の幹には地衣体がたくさんあるイメージと記載したけれども、よくよく考えてみると果たしてそうだったかな?と疑問になった。

京都に居た頃で近所にあった桜の名所を思い出してみると、地衣類がたくさんいる桜の木の幹のイメージがない。

昨日の記事の摂津峡公園の桜広場には地衣類にとって好ましい環境であった可能性が高そうだ。

というわけで調べてみた。

国立科学博物館-地衣類の探究というコンテンツを読み進めていくと、地衣類は車の排気ガスに含まれる二酸化硫黄に弱いと記載があった。耐性があるものもあるらしいが、どうやら、桜の幹に付く大型のウメノキゴケは弱そうだ。

※ウメノキゴケは名前にコケがあるけれども、植物のコケではない。

これを踏まえた上で、摂津峡公園の桜広場を思い返してみると、上の写真からではわかりにくいかもしれないが、桜公園は高台にある。

この場所の付近では車はほぼ走らない。

合わせて桜広場は高槻有数の桜の名所で剪定等の管理が行き届いている。

剪定というのは受光を効率的にする意味合いもあるはずなので、秋の落葉がなくとも、地衣類にとって受光しやすい環境であると言えそうだ。

桜の幹に地衣類が多いというイメージは、桜の幹と地衣類が相性が良いのではなく、桜が人による丁寧な管理をされることが多いということが要因であるような気がしてきた。

実際のところはどうだろう?

桜の幹には地衣体がたくさん

高槻の摂津峡のところにある桜広場にて。

桜の幹に地衣類がびっしりと付いている。

桜の幹には地衣類がびっしり付いているイメージがあるけれども、桜には地衣類が付きやすいといったことはあるのかな?

それは一旦置いといて

根元ではところどころ地衣類が浮き始めているところがあって、

地衣体がぽろっと落ちているところもある。

とりあえず、この地衣体が土の形成に関係しているかもしれないし、ひっくり返したら何かわかるかもしれないとひっくり返してみた。

裏が褐色になっていた。

このまま溶解みたいに消えていくのかな?