闘鶏野神社と闘鶏山古墳

大阪府高槻市の氷室にある闘鶏野神社(つげのじんじゃと読む)に行ってきた。

この神社は不思議で、

鳥居をくぐった後、そこそこの段数の階段を登ると、

※写真は階段を登った後に後ろを振り向いて撮影

名神高速道路の上を歩き、

境内に到着する。

神社の外に立てかけてある看板を読むと、

/**************************************************************************/

闘鶏野神社は、天照皇大神、応神天皇、天児屋根命(あめのこやねのみこと)等を祭神とする。創建の年月は不詳であるが、もとは八幡大神宮と称し、氷室の氏神として崇敬を集めたという。闘鶏野は、仁徳天皇六十二年頃、額田大中彦皇子(ぬかたおおなかひめのみこ)の猟場であったといわれ、奈良県の闘鶏野などとともに、記・紀の「氷室」発見伝承に基づく。また闘鶏を「ツゲ」と読むのは、鶏鳴(けいめい)が神託を「告げる」ことに由来するという。(以後省略)

/**************************************************************************/

と記載されていた。

何故、この神社に訪れたのか?

それは看板の後の文章に記載されている内容が重要となる。

/**************************************************************************/

ここより北の丘陵上には、南面した前方後円墳があり、闘鶏山古墳と呼ばれている。

/**************************************************************************/

と記載されていた。

普段、古墳とは縁がない私が何故、闘鶏山古墳(つげのこふん)が気になったのか?

ある石が高槻にないか?と検索していた時に、大阪大学のとあるページが検索に引っかかり、その内容に闘鶏山古墳の記述があったので気になった。

福永伸哉 - 鳴門・板野古墳群を考える-政権と太いパイプ- - 大阪大学大学院文学研究科・文学部

上記のページから気になった個所を抜粋してみると、

/**************************************************************************/

四世紀初めにつくられた闘鶏山古墳の石室に使われていたのは、阿波の吉野川流域で産する結晶片岩(いわゆる阿波の青石)だった。この古墳をつくる際に、阿波の豪族が何らかの形でかかわっていたことは疑いない。

/**************************************************************************/

闘鶏野神社の裏には

阿波の青石がある。

石材はとても重い。そんな重いものを古墳時代といった時代に遠く離れた高槻の地に運んでいたことが不思議でしょうがない。

陸路で遠路はるばる?

それは無いだろう。

となると海路か?

そこで2つの事が頭に浮かんだ。

遺跡が発見される場所の傾向と高槻には大阪層群の海成粘土層があることだ。

-続く-

高槻城跡で緑色の岩が朽ちるのを見る

大阪府高槻市の阪急高槻市駅から南に数分歩いたところに城跡公園という場所がある。

以前この場所に建っていた城にはキリシタン大名で有名な高山右近がいたそうだ。

公園にはたくさんの滑り台等の遊具施設があり、子どもたちで賑わっていた。

池もあり、亀、鯉や鳩がいて、池自体も子どもたちにとっては楽しいようだ。

この公園を歩いていて気になったことがある。

堂々と岩の先端にいるなと気になってこの鳩を撮影したけれども、

注目してほしいのは鳩ではなく、

拡大写真で色がわかりにくいけれども、

公園に置かれている景観の為の石材がおそらく緑泥片岩であるものが並んでいた。

この岩はいつからここにあるのだろう?

この岩を改めて見ると、

上が白っぽくなっているが、

これは大歩危で見たような石の白い線(呼び方がわからない)のようなものではなく、岩表面が朽ちて崩れたように見える。

もし、今回の写真の岩が風化して白くなっていることが正しいのであれば、緑泥石が土になる過程の変化の一部を見ているといっても過言ではない。

※緑泥石は緑泥片岩の主の鉱物

個々の岩をしばらく観察していたら、今回の写真の岩にすぐに鳩が寄ってくるので、鳩の糞が岩の風化の促進に関わっていたりするのかな?

鳩の糞の白いところは尿酸で、雨に含まれる炭酸よりも強い酸だったはず。

関連記事

摂津峡で緑の石探し

米の美味しさは水の綺麗さというけれどの記事で米の美味しさは田に引いてくる水の質によるもので、

その質は上流の山の岩の種類によって決まっているはずだと記載し、

前回の記事では記載しなかったけれども、上流にかんらん石(または変成した蛇紋石)か緑泥石があることが重要であるとアタリを付けている。

これらの物質で共通しているのが、比較的水に溶け出しやすいマグネシウムと水溶性のケイ酸になる。

話は変わって、

高槻の芥川にあった赤い石は何だろう?の記事で近所の芥川で緑泥石を含む緑色岩を拾うことが出来ることを知った。

上流に緑色岩を観察できる場所があるので当たり前といえばそうだけれども、それらが川下に流れてくることを知れたのは大きい。

更に話は変わって、

先日訪れた徳島県の大歩危で拝んだ石碑により、岩の緑色には様々なパターンがあることを知った。

鑑識眼で若干レベルが上がった状態で再び芥川上流の摂津峡に行ってみることにした。

いつもの場所に降りてみる。

一見緑色に見えない岩をデジカメの接写レンズを介して見てみると、

緑の石が含まれていることがわかる。

もっと緑から程遠い岩でも、

わかりにくいが緑の石がところどころに含まれている。

これらの岩の近くを丁寧に見ていくと、

濃い緑の石が所々にあった。

これらの石から徐々に成分が溶け出して、下流の水質に影響与えているのだろうなと想像する。

関連記事

高槻市清水地域産米粉の清水っ粉

ひょんな御縁で高槻の清水地区で穫れた米で米粉を作っている方と知り合った。

この米粉は高谷ベーカリーの高槻産の米の米粉ロールの記事で紹介した高槻土産の米粉パンに使われている。

米粉というのは、古米や規格外の米を集めて粉状にして販売するらしいが、

清水っ粉は規格品の米を粉状にしている。

この米粉で作ったパンはグルテンというお腹にどしっとくるようなものが小麦粉と比較して少量(低グルテン)なので、小麦のパンよりも食感の重さがない。

※グルテンは胃液で膨らむので、食べた以上に胃の中を占拠する

グルテンはアレルギーの原因として考えられている為、小麦製のパンを食べることはダメな人でも、米粉であれば大丈夫ということもある。

グルテンはタンパク質でそれがないと栄養価の面で劣るのでは?と頭に浮かぶけれども、

調べていったらどうやらそうではないらしい。

農林水産省のページで「米粉ってこんなにすばらしい」というコンテンツがあった。

米粉ってこんなにすばらしい[米粉利用拡大に向けて] - 農林水産省

米粉で注目しているのは下記の2つ

・アミノ酸スコアという必須アミノ酸の含有量

・油の吸収率

小麦と比較して、必須アミノ酸の含有量が3割程高く、油の吸収率も3割程少ないので、揚げ物で油の量が少なく揚げることが出来る。

嗜好性が高い食べ物をより健康的に仕上げることが出来る。

ここでふと気になった。

米粉の材料である米の品質が今よりも高いものであれば、これらの特性は更に向上するのだろうか?

栄村の小滝集落等で得てきた知見が地元高槻で活かされる日もそう遠くないかもしれない。

関連記事

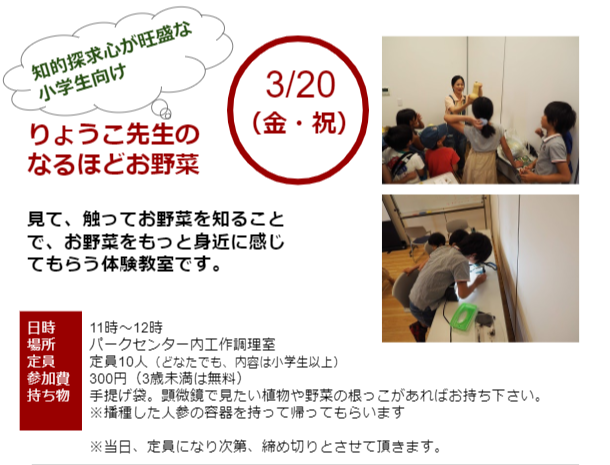

3月20日 安満遺跡公園で「なるほどお野菜 第2回ー根っこ編」開催します!(延期となりました)

今回は、地面の下に生えていて、注目されにくい植物の「根」を考えてみましょう。

根っこのスライドを見て、どの野菜の根っこか当てたり、実際に野菜や植物の根を観察します。

根っこには、主に2種類の型があるけど、葉から根っこの形を予想できたりします。

根っこが多い方が、生育がいいのかな?それとも関係ないのかな?一緒に根っこの役割を考えてみましょう。

顕微鏡で根っこを切った断片から水の通り道を探したり、マメ科植物と共生している根粒菌(こんりゅうきん)を見てみます。最後は、ミニ人参を透明な容器にまいてみましょう。

おうちで根っこがどんなふうに生えてくるか観察してね。

みんなが食べているお野菜は、「根っ子の部分?それとも葉っぱ?茎?」

普段意識していなかった根っこに意識を向けてみよう

主催 安満遺跡公園パートナーズ

というイベントをする予定でしたが、

コロナウィルスの影響で、イベントが延期となりました。

また、終息後イベントをするので、楽しみにして下さいね!

高槻の芥川にあった赤い石は何だろう?

最近、我が家では綺麗な石や不思議な石を探してくるのが流行っている。

休みの日の前日にどこに行くかを決め、そこでどのような石があるかを予想する。

近所に摂津峡がある。

例えばここでは、現地には花崗岩とホルンフェルスがあって、上流には砂岩、泥岩、チャート、石灰岩や緑色岩があることがわかっている。

そんな中で息子が

赤くて表面がザラザラした石を拾ってきた。

色から鉄を多く含むチャートが思い浮かんだけれども、表面にガラス光沢がない上、割れ目が鋭利ではないのでチャートではない。

もしかして摩耗したレンガか?と頭に浮かんだ。

これが石なのかレンガなのか?の判断が出来ないことが悔しい。

高槻の摂津峡の近くにはあくあぴあ芥川(あくたがわ)という高槻市営の自然史博物館がある。

入り口に芥川(摂津峡を流れる川)にある石の展示があったので見に行ってみた。

ここで表面がざらついていて赤い石はレンガと酸化した緑色岩があることを知った。

これを接写で撮影してみたら何かわかるかもしれないと見てみたら、

黒っぽい箇所が太陽の光を反射して緑色っぽく光っていた。

これはレンガではなく、酸化した緑色岩か?

となると、

所々にある白っぽい箇所はゼオライトだったりするのか?

川の近くに自然史博物館があるという摂津峡と芥川にはわかりやすい知見がたくさんあるかもしれない。

レンガと酸化した緑色岩を即座に見分ける程の鑑定眼が欲しいものだ。

関連記事

摂津峡の巨岩を盾にして

高槻にある摂津峡公園には摂津峡という渓谷があり、そこには巨岩がたくさんある。

川沿いの歩道の対岸にある山が花崗岩質の岩石であるため、花崗岩マグマが冷えた際の熱により形成されたホルンフェルスが観察出来る場所ということで、美しい景色以外でも見どころいっぱいの場所となっている。

巨岩の間を縫うように川は流れている為、巨岩の下には砂が堆積している。

砂が堆積しているところをなんとなく眺めていたら、

水際のところの緑色の箇所が気になった。

あそこは少しでも増水したら水没するよな?

なんでもう少し奥の方では無いのだろう?

と思いながら近づいてみた。

なんか葉が厚くてテカってる。

クチクラ層が厚くなっているのか?

この草は川沿いから離れたところでも見かけるよな?

川沿いから離れたところでもこんなにテカっているのか?

なんて気になりながらも、他の箇所でこの草が生えているか?を確認せずに帰った。

地衣類のいる場所

高槻の摂津峡通りの横にある農道にて、水田の横を流れる用水路の壁に

地衣類の何かが増殖をしていた。

地衣類は成長が遅いらしいので、定着をはじめてからそこそこの月日は経過したのだろう。

前回の桜の幹には地衣体がたくさんの記事で、桜の幹には地衣体がたくさんあるイメージと記載したけれども、よくよく考えてみると果たしてそうだったかな?と疑問になった。

京都に居た頃で近所にあった桜の名所を思い出してみると、地衣類がたくさんいる桜の木の幹のイメージがない。

昨日の記事の摂津峡公園の桜広場には地衣類にとって好ましい環境であった可能性が高そうだ。

というわけで調べてみた。

国立科学博物館-地衣類の探究というコンテンツを読み進めていくと、地衣類は車の排気ガスに含まれる二酸化硫黄に弱いと記載があった。耐性があるものもあるらしいが、どうやら、桜の幹に付く大型のウメノキゴケは弱そうだ。

※ウメノキゴケは名前にコケがあるけれども、植物のコケではない。

これを踏まえた上で、摂津峡公園の桜広場を思い返してみると、上の写真からではわかりにくいかもしれないが、桜公園は高台にある。

この場所の付近では車はほぼ走らない。

合わせて桜広場は高槻有数の桜の名所で剪定等の管理が行き届いている。

剪定というのは受光を効率的にする意味合いもあるはずなので、秋の落葉がなくとも、地衣類にとって受光しやすい環境であると言えそうだ。

桜の幹に地衣類が多いというイメージは、桜の幹と地衣類が相性が良いのではなく、桜が人による丁寧な管理をされることが多いということが要因であるような気がしてきた。

実際のところはどうだろう?

桜の幹には地衣体がたくさん

高槻の摂津峡のところにある桜広場にて。

桜の幹に地衣類がびっしりと付いている。

桜の幹には地衣類がびっしり付いているイメージがあるけれども、桜には地衣類が付きやすいといったことはあるのかな?

それは一旦置いといて

根元ではところどころ地衣類が浮き始めているところがあって、

地衣体がぽろっと落ちているところもある。

とりあえず、この地衣体が土の形成に関係しているかもしれないし、ひっくり返したら何かわかるかもしれないとひっくり返してみた。

裏が褐色になっていた。

このまま溶解みたいに消えていくのかな?

高槻の原生協コミュニティルームで緑肥の話をしました

大阪府高槻市の原地区にある生協さんのコミュニティルームで緑肥の話をしました。

今回の話のきっかけは発起人の方が地域の方から引き継いだハウスが塩類集積によって秀品率が低下していた土で、直近でどのような対策をすれば良いか悩んでいたということが背景にあり、緑肥の活用事例も踏まえて、たくさんある緑肥の中からどのように選択したか?の知見を知りたいということで依頼がありました。

昨今の農業の人手不足は畑の酷使による土壌劣化から秀品率が低下して、それに合わせて収入も低下して離農、もしくは後継の意欲の低下が問題であるはずで、今後も同様の問題は発生し続けるはずです。

耕作されなくなった畑は荒れ、荒れた畑は様々な形で周辺地域に深刻な問題を引き起こす為、地域で畑を管理するという流れが増すと予想されます。

そんな中、少ない経費と労力でそこそこの栽培環境を得る為には絶対に緑肥の知見になるはずです。

今回の話はハウス栽培の引き継ぎで何らかの良い結果に繋がれば幸いです。

今回の緑肥の話の準備として、非常勤で関わっている京都農販のブログで予習復習用の緑肥の記事をいくつか投稿しています。

関連記事