緑泥石から土の形成を考える

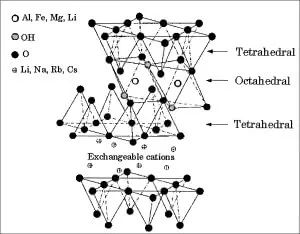

緑泥石という名の粘土鉱物の記事で、2:1型の粘土鉱物と2:1:1型粘土鉱物の緑泥石という粘土鉱物について触れた。

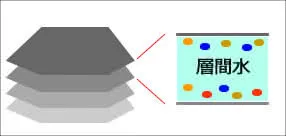

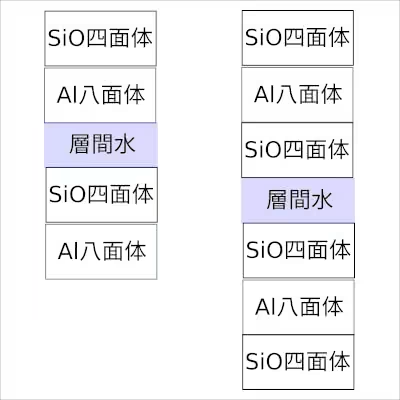

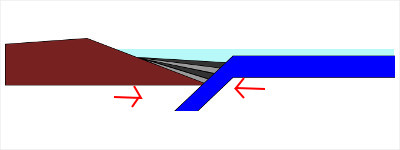

※左が一般的な2:1型の粘土鉱物で右がMg緑泥石

2:1型粘土鉱物は粘土鉱物系の肥料でも頻繁に目にする重要な要因であるのは間違いなくて、土というものを捉える為には緑泥石もおそらく重要であるはずだ。

これからの内容は、朝倉書店 白水晴雄著 粘土鉱物学 -粘土科学の基礎- 新装版の内容を参考にして記載する。

膨張性2:1型鉱物や緑泥石が風化した時に形成されると考えられているものに、層間に金属の水酸化物イオンなどが取り込まれた無機複合体と呼ばれるものがある。

主に14Å中間体と呼ばれるものがあり、層間に重合ヒドロキシアルミニウムイオン[Al2(OH)2(H2O)84+など]が入ったものが天然に多いとされる。

※Åはオングストロームと読み、イオン半径の意味があるけれども、粘土鉱物では層間の長さを表す時に用いる

14Å中間体はバーミキュライトまたはスメクタイトと緑泥石の中間的な性質を示す。

先程も触れたけれども、14Å中間体は膨張性2:1型鉱物や緑泥石が風化した時に形成されると考えられているということは、CECがカオリナイト並に低かった緑泥石が風化によって、スメクタイト(モンモリロナイト等)と緑泥石の中間の性質になるということになる。

更に興味深い話を紹介すると、14Å中間体をアルミニウム(Al)を主と層間物質をクエン酸ナトリウム処理などによって除去すると、通常のバーミキュライトあるいはスメクタイト(モンモリロナイト等)と同様の性質を示すようになるとされている。

クエン酸という用語を聞いて、栽培に関わる者であればく溶性という用語を連想するはずだ。

植物の根からクエン酸のような有機酸が分泌されることで、塩(えん)だけでなく、緑泥石等の粘土にも作用している可能性がある。

今回の内容で、植物の根の作用によって緑泥石→14Å中間体→スメクタイトに似たものといった形で変化していくということであれば、

高槻の本山寺付近でみた緑色岩の露頭の下に有機物が豊富に含まれていそうな真っ黒い土があったことも納得出来るようになる。

緑泥石に触れることで、難解である土の理解に一歩近づいたような気がする。

関連記事

緑泥石という名の粘土鉱物

兵庫県の竹野海岸付近で観察したグリーンタフである緑色凝灰岩、

徳島でよく見かけた(おそらく)緑色片岩(緑泥石片岩)や

高槻の本山寺付近で見かけた緑色岩の主成分に緑泥石(クロライト)という鉱物があるらしいが、この緑泥石は2:1:1型の粘土鉱物として扱われている。

2:1:1型と似たような名称で2:1型があるが、2:1型といえば、スメクタイト(モンモリロナイト)やバーミキュライトもこの構造に含まれ、CECが高いイメージがあるけれども、2:1:1型の緑泥石はCECがとても低い。

スメクタイトのCECは60〜100で、バーミキュライトは100〜150のところ、緑泥石は2〜10しかない。

※pH7.0、イオン濃度 10-1〜10-2Nの溶液中の値

※朝倉書店 白水晴雄著 粘土鉱物学 -粘土科学の基礎- 新装版 39ページを参考にして記載

この話から

緑色凝灰岩の鉱山から採掘したベントナイトは主成分はモンモリロナイトで肥料全体のCECは高いと思いきや、緑泥石によってCECのスコアを下げている事になるのだなということで、ベントナイト≒粘土鉱物肥料にしてはスコアが低いというイメージに繋がるのが納得出来る。

この緑泥石だけれども、構造を見ていくと興味深い知見がたくさんある。

とその前に2:1:1型粘土鉱物について再び軽く触れることにしよう。

粘土鉱物の定義を再び持ち出してみると、

層状珪酸塩鉱物であるとされる。

(By Pearson Scott Foresman - Archives of Pearson Scott Foresman, donated to the Wikimedia Foundation, パブリック・ドメイン, Link)

SiO四面体と

Al八面体というものが、

上記の図のように重なり合って、層の間に水(層間水)を含むような構造になる。

SiO四面体とAl八面体の重なり方は

このように描写されることが多い。

※注 カオリナイト等は層間水がなしで描かれる

上の図の左が1:1型粘土鉱物でカオリン鉱物等が含まれ、右が2:1型粘土鉱物で今回の記事で話題に挙がっているスメクタイトや緑泥石が含まれる。

※層間水の上の構造に注目し、SiO四面体とAl八面体が一つずつあるものを1:1型とし、SiO四面体が2個とAl八面体が1個で構成されているものを2:1型とする

粘土鉱物の間に層間水があることによって、粘土特有の膨潤性や吸着性というものが出来る。

この構造を踏まえた上で、2:1:1型粘土鉱物である緑泥石がどのような構造になっているか?というと、

2:1型粘土鉱物で通常であれば層間水であるところに2:1:1型では同型置換している八面体が挿入していた。

※Mg八面体の箇所はMgでないものもあるはず

粘土鉱物の間が層間物質で満たされているので、粘土特有の膨潤性が弱く、それに伴いCECも低くなっている。

余談だけれども、SiO四面体とMg八面体のところをよく見ると、1:1型の構造と見ることが出来、この視点を元に緑泥石を俯瞰すると、1:1型粘土鉱物と見做すことが出来るので、緑泥石は1:1型のカオリンと同じように見ることが出来る。

緑泥石に関して更に興味深い知見があるけれども、今回の記事が長くなったので次回に記載する。

-続く-

関連記事

高谷ベーカリーの高槻産の米の米粉ロール

パンの美味しそうな見た目と香りの記事まででパンについて見ている。

そもそもの話で何故パンを見ているのか?といえば、ブルーチーズの成分に脂肪酸のラウリン酸が多くて、ブルーチーズ用のアオカビの培養をフランスパンで行っていたからだった。

パン作りには原料となる小麦のグルテンが重要であることを再認識した後、最近よく見かける米粉パンは実は工学的なドラマがあることを知った。

ドラマを知ったら食べてみたくなるのが人の性というもので、そういえば近所に米粉パンをウリにしているパン屋があったなと早速行ってみた。

高槻市の宮之川原に高谷ベーカリー(アローム清水店)というパン屋がある。

店に入ってみると

米粉ロールが店頭に並んでいた。

こちらの米粉パンは近所の清水で収穫した米から作ったパンになるらしく、

たかつき土産認定されていた。

今回は触れないけれども、こちらでは米粉ロールベースの菓子パンが数種類と水曜日には米粉の食パンが販売されている。

早速購入して食してみた。

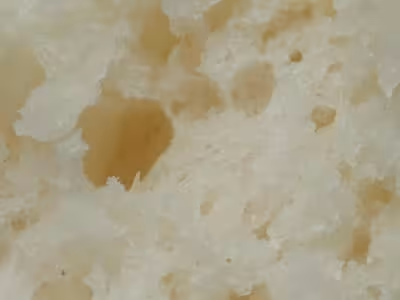

袋から出し、クラムを確認してみると、

うっすらと茶色みがかっているけれども、おそらくこれは素材の一つのサトウキビの影響だろう。

接写で撮影してみるとこんな感じ。

ちなみにホームベーカリーで焼いたパンのクラムも見てみると、

こんな感じ。

米粉パンの方がより糊化しているように見える。

これは100%米粉パンの話を見ていたら、内容そのままで嬉しい。

※高谷ベーカリーさんに確認しましたところ、100%米粉でパンを膨らますのは難しい為、米粉と小麦粉をブレンドしたパンであるそうだ。

米粉パンにはモチモチ感としっとり感があるが、これはパンに若干の餅らしさなのだろうと感じた。

パンと米のいいとこ取りが出来ていて良かった。

※原料の米はもち米ではなくうるち米とのこと

米を栽培する水田は日本の問題を解決する可能性を秘めているけれども、米の食味や省力化の向上を目指したが故に小麦のような汎用性がなくなってしまった米

美味しい米粉パンの技術というのが一つの活路を見出すのだなと米粉ロールを食べていて思った。

関連記事

りょうこ先生のなるほどお野菜第1回-種編-

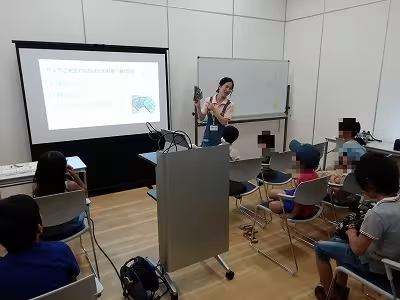

昨日、安満遺跡公園で子供向けの種のイベントさせて頂きました。

その名も「りょうこ先生のなるほどお野菜第1回-種編-」

最初に、種あてクイズ。

さすがこういうのに興味ある子が集まりますね~

みんなよく知ってる。

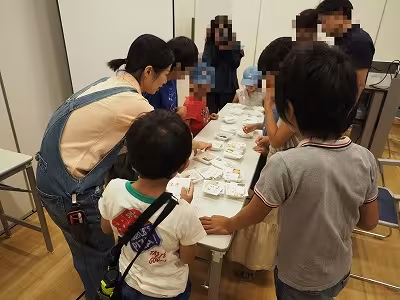

種あてクイズでひとしきり盛り上がった後、今度は実際に種を並べて

手作りカードを種の容器の上に置いてもらいます。

オカヒジキとか難しい種入れたから、これはわからないよね~

答え合わせの後、似た仲間の種探し。

ウリ科とナス科、アブラナ科を紹介。

花が咲いた後の実の付き方や、花の感じなどを写真や実際に持って行ったお野菜で、似ているところを見てもらいます。

大人の方からも「へぇ~」という関心のお声。

ウリ科は、黄色い花が多いなども発見がありました。

そのあとは、野菜を実際に切って、種がどこにあるか確認。

バターナッツかぼちゃが意見が割れましたね。

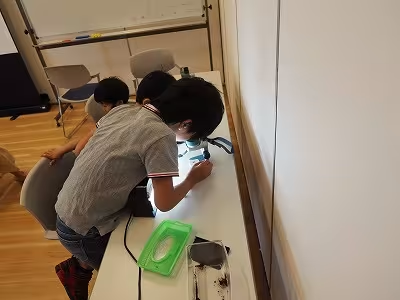

顕微鏡で黒豆の種の断面を見てもらって、幼芽と幼根があるのを見てもらいました。

子供は顕微鏡好きですね~。

始まる前にいろんなもの見てましたよ。

思わず我が家でも顕微鏡買っちゃいました。

最後にスプラウトの種を私が納豆の容器で手作りしたキットで撒いてもらって終了。

ちょうど暑い時なので、持って帰ってもらってからの管理が大変なんだけど、

うまく芽が出てくれたらいいなぁ。

最後に珍しいそうめんかぼちゃをゆがいて、切って試食してもらいます。

味つけなしだけど、かぼちゃの甘味がある。

今回のイベントは、小学3年生が多くて、1、2年生が若干。一番下は3歳くらいかな。

あと、ご両親も参加頂いた方もいました。

有難いことに「次回いつですか~?」ときかれました。

でも、子供の反応はおもしろい。見たことないお野菜を見る目が興味津々だよね。

次は、収穫祭のイベントのお話を頂いていて、何しよかな~と終わってからいろんな妄想が止まらない。

できれば親子で参加してもらいたいので、「旬の無農薬野菜を使った極旨やきそば」を親子で作るのやってみたいなぁ。

そこに家族対抗の野菜クイズを絡ませて、野菜などの商品も準備したい。

美味しい無農薬野菜を提供してくれる方、求む!

オーガニックファームHARAさんのキャロライナ・リーパー

高槻の原で栽培から加工まで行っているオーガニックファームHARAさんの七味唐辛子を頂きました。

世界一辛いトウガラシの品種と言われるキャロライナ・リーパーを原料としており、ひと粒食べても非常に辛い七味トウガラシでした。

オーガニックファームHARAさんと話をしていて、肥料で赤みや辛味を増やすことは出来ないかと肥培管理を試行錯誤しているとのことでした。

ここでふと思ったのが、

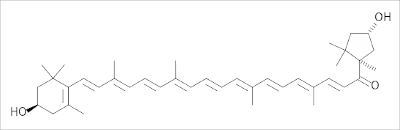

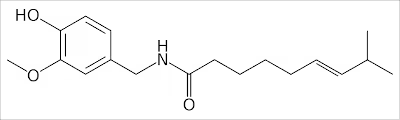

パブリック・ドメイン, Link

ピーマン系の色素はカプサンチンと

By Arrowsmaster - 投稿者自身による作品, パブリック・ドメイン, Link

辛味成分はかの有名なカプサイシンは植物体内でどのように合成されるのだろうか?ということ。

合成経路を眺めていたら、何らかのヒントが見つかるかもしれないので、次回から上記二つの物質についての詳細でも見ていこうかと

話は戻って、今回紹介したオーガニックファームHARAさんの七味唐辛子はWebサイトから注文することができます。

関連記事

ネナシカズラはイネ科に寄生できるのか?

前回までのネナシカズラの記事で、記事の最後にネナシカズラはイネ科の草に寄生できるのだろうか?という内容を記載したところ、記事を読んだ方からメッセージがありました。

そのメッセージに記載されていた内容を整理しますと、昨年の10月頃(ちょうど大型台風が過ぎた後)に

大阪府高槻市の鵜殿の葭原(うどののよしはら)でネナシカズラを発見したそうです。

地名にある葦(ヨシ)というのは、

イネ科ヨシ属に分類される多年草の草で、

By G CHP - 投稿者自身による作品, CC 表示 3.0, Link

イネ科特有の葉の形状をしている。

受信したメッセージには写真が添えられ、一緒に下記のような内容が記載されていた。

/**************************************************/

ネナシカズラがイネ科のヨシに寄生していたのかどうかを確認したところ、低い位置に蔓延っていたのでおそらく寄生先は異なる属の植物ではないかと。

/**************************************************/

この写真を見る限りでも、ネナシカズラがイネ科植物と接触しかかっている個所があっても、巻き付いている個所は見られない。

ネナシカズラが低い位置にいたのは、葉緑素がないので太陽光の競合の必要がなく、背丈の高い植物の根元に寄生できさえすれば、宿主から養分を吸収し続けられるので、高い位置に伸長する必要はないのだろうなと。

とりあえず、今回報告のあった個所は近いので、一度行ってみた方が良さそうだ。

高槻のアルカリ性温泉と美味しい唐揚げ

※摂津峡の北側にある白滝

大阪府高槻市にある摂津峡の南側を更に少し歩いたところに

美人湯 祥風苑という天然温泉がある。

1999年にアルカリ性純重曹泉が自噴したそうだ。

重曹の含有量が温泉法で定める濃度の倍以上あるとのことで、ヌルっとした感じの温泉となっている。

温泉と言えば断層。

高槻といえば有馬-高槻断層帯に位置している。

自噴した年から、1990年代の大地震の影響があるのかな?と調べてみても見つからず。

とりあえず話を先に進めると、祥風苑の食事処である花の里に興味深い料理がある。

鳥取県産大山鶏を重曹泉を活用して揚げた唐揚げがあり、この唐揚げが日本唐揚協会からあげグランプリしょうゆダレ部門で金賞を受賞したものであるそうだ。

しっかりとした食感があるのに、中は柔らかと美味しい唐揚げを食することができる。

温泉の水で調理したものといえば、

下呂の炭酸冷泉の豚まんと

有馬温泉の炭酸せんべいがあった。

今まで見てきたものは炭酸の発泡の方が重要な要素だったけれども、

ここの唐揚げは高pHの水質によって肉のタンパク質を変性させたことが重要なのだろう。

今回の記事で何が言いたいかというと、地域の名物からも土地を理解するヒントがあるのでないか?と思ったわけです。

追記

食事処に飲泉用温泉水がある。

ここの温泉の水質が胃腸薬の成分と似ているらしく、内臓の調子を整えてくれるそうだ。

この水質も唐揚げの食感を向上する要因に一役買っているのではないだろうか?

関連記事

安満遺跡公園

令和元年5月の土曜日、安満遺跡公園に行ってきました。

2019年3月23日の一次開園して、これから順次公園ができていくっぽい。

今回の目的は、ボーネルンド Park Centerの内の子どもの遊び場 プレイヴィル!

大人親子 1 組(保護者 1 名+子ども 1 名)で一日無制限で1,500 円。

追加料金は、子ども 1 人 1,000 円、保護者 1 人 500 円。

最初はなかなかのお値段と思ったけど、子供の楽しみ具合を見ると、払う価値ありと思いましたよ。

なんたって、一回券買うと、一日出入り自由だしね!

中は屋内と屋外に分かれている。

屋内で4歳、2歳の息子が一番楽しんだのが、ボールプール。

何度もダイブしてました。

ボールプールは、中に2つあります。

子供達の中でも人気なので、結構な人でにぎわってます。

後は、ボールプールの中に、ぐらぐら橋がついている滑り台があって、吊り輪みたいなのもある。

壁には、ボルダリングができるような突起もあって、4歳息子がチャレンジしてできた簡単なものから、足が届かないと断念したちょっと上級編みたいなのもあった。

後は、まだ歩けない子向けの小さなスペースもあったし、トランポリンみたいに跳ねるマットもあった。

屋外に抜ける箇所に絵の具を使って、絵を描くスペースや、ボーネルンドで販売しているおもちゃを楽しめる箇所もあった。

屋外に出てすぐのところに、下の写真のようなボーネルンドの水遊びのおもちゃ、アクアプレイがあって息子らが1時間くらいこのおもちゃで遊んでいた。

屋外は、小さなログハウスっぽい家みたいなのもある。

行ってないけど、どろんこになって遊ぶ場所もある。

滑り台もある。

あと、上の写真ように屈折率を使って虹を作れる体験と、

遠心力で水の中に渦を作る体験もできる。

夏みたいに熱い5月の日曜日に行ったから、外は正直長時間入れない感じだったけど、

中はエアコン効いていて快適だった。

人も多い!けど、多くても楽しめる施設だった。

また、行きたいらしい。

ちなみに、お昼を食べるところは、一か所にありません!SUNDAY’S BAKE 569(サンデーズベイク)というピザやらお肉とか食べれるレストランなのですが、11時半頃いったら、長蛇の列。

その隣に、このお店のテイクアウトをしているキッチンカーが出ていて、そこで、パンやスープを買って、公園の人口芝の上で食べました。お店のテイクアウトだけあって、美味しかったです。

摂津峡のホルンフェルス

前回の高槻の原大橋付近のメランジュに引き続き、

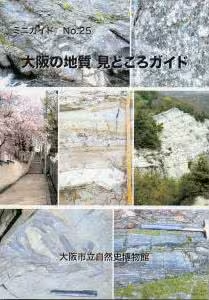

大阪市立自然史博物館が刊行しているミニガイド No.25 大阪の地質 見どころガイドを元に高槻探索を続ける。

ミニガイドNo.25「大阪の地質 見どころガイド」 - 大阪市立自然史博物館友の会ネットショップ

今回は、

再び摂津峡で、ガイドには下記のように記載されている。

/******************************************************/

川に沿って散策路が整備されていて、河床に露出している砂岩と泥岩からなら超丹波帯のちそうに簡単にアクセスできます

/******************************************************/

摂津峡では砂岩と泥岩による級化構造が観察できることもある他に、

花崗岩と接している場所が近いために熱変成作用を受けて、ほとんどがホルンフェルスになっているらしい。

ホルンフェルス化しているためにとても硬くて、ゴツゴツとした岩肌になっている。

ホルンフェルスといえば、京都の比叡山を訪れた時に挙がった話題で、硬くて風化しにくく、ホルンフェルスの山は独特な形状になる。

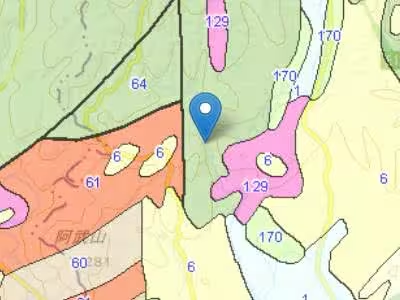

これらを踏まえた上で、写真を撮影した個所を地質図で確認してみると、

川の対岸の後ろには花崗岩の山があって、背面にはこれまた硬いチャートの山がある。

花崗岩の熱によって固くなった堆積岩と、チャートという元から硬い堆積岩に挟まれ、川の作用でもなかなか風化しないことによって、

川幅の狭い渓谷がこの場所に出来たという解釈になるのだろうか?

前に投稿した再び高槻の摂津峡に目を向けてみるとよりは一つ解釈が進んだ。

関連記事

高槻の原大橋付近のメランジュ

大阪に引っ越してきたので、

大阪市立自然史博物館が刊行しているミニガイド No.25 大阪の地質 見どころガイドという本を購入した。

ミニガイドNo.25「大阪の地質 見どころガイド」 - 大阪市立自然史博物館友の会ネットショップ

読んでみると、

今住んでいる場所からバスで乗り継ぎなしで行ける個所が3個所もあるではないか!

というわけで早速行ってみることにした。

JR高槻駅北から53系の原大橋行きのバスに乗車し、

終点の原大橋から八阪神社方面に少し歩いたところに件の個所があった。

ここは超丹波帯・丹波帯のメランジュとして紹介されている。

一つずつ用語を整理していくと、

丹波帯というのは日本列島の地帯構造の区分の一つで、

大阪の北摂と京都や滋賀を含んだ地域を指す。

超丹波帯というのは丹波帯の上当たりという意味があるらしい。

ここらへんは

遥か遠くのハワイあたりから移動してきた玄武岩の上に石灰岩、チャート、泥岩や砂岩が積み重なった地層が隆起して形成した地域となる。

隆起というのは、

陸のプレート(茶色)に海のプレート(青)がぶつかり、

プレートの間に堆積した地層が海上よりも上がることで、

メランジュというのは、

上の図の海のプレート(青)のプレートと地層の接触面では

地層が海のプレートからの強い力によって地層が壊れブロック化することを指す。

大阪、海?というような疑問が生じ、

何を言っているのだ?という話になるけれども、

今はそこらへんは触れないこととして、

原大橋では、

泥岩の中に砂岩のブロックが切れ切れに含まれている様子が観察出来る。

※泥岩は広域の黒っぽい個所で、砂岩はおそらく所々にある白っぽい塊

ここで見れるメランジュはジュラ紀(約1億9960万年前〜約1億4550万年前)あたりに形成されたと考えられている。

ちなみに、

他の二箇所は今まで訪れた摂津峡と本山寺周辺になる。

関連記事