タンパクとはアミノ酸が脱水縮合という反応で直鎖につながったものであり、アミノ酸同士がつながっていることをペプチド結合と呼ぶ。

例えばこんな感じ。

メチオニン - グリシン - アラニン - イソロイシン - ・・・

(例は適当だけど、上の様にアミノ酸がずっと続く)

アミノ酸がこんな感じで何千、何万と結合することで、一つの機能を持つようになる。

で、ここでアミノ酸が直鎖になる時に脱水縮合という反応が起こると記載したが、そもそもどんな反応なの?ということで見てみると、

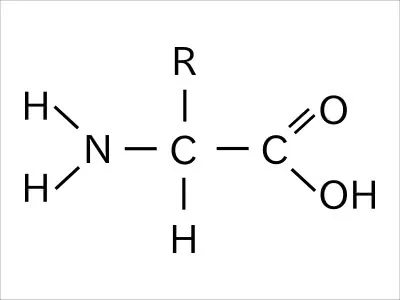

これがアミノ酸の一般的な式で、RにはHやCH3など様々な基が入り、何の基があるかによってアミノ酸の名称が異なる。

とりあえず、アミノ酸は左側のNH2(アミノ基)とCOOH(カルボキシル基)が付いているものを指す。

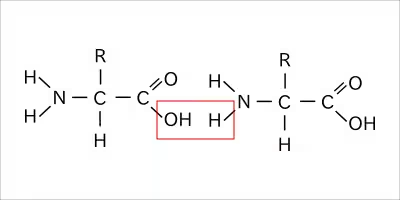

タンパクはアミノ酸が直鎖につながるということなので、

こんな感じでアミノ酸が並んだ時に、赤い枠で囲ったOH と Hがつながって水(H2O)になり、脱水しながら

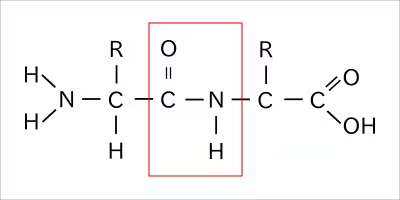

こんな感じでつながる。

この反応を脱水縮合と呼び、このつながり方をペプチド結合と呼ぶ。

アミノ酸が上のペプチド結合を何度も繰り返し、長いアミノ酸の直鎖になったものがタンパクとなる。

なんで各タンパク毎に別の機能を持つかは複雑なので、この場では説明文を記載しませんが、それを抜きにしても、疑問点が生じる。

おそらくタンパクの分解は、今回行った脱水縮合と逆パターンの反応をすれば良い。

実際それは正解で、ペプチド結合を切断するためには、加水分解という水を加えて切るという反応を行い、タンパクからアミノ酸を切り出す。

となると、蕎麦殻の何がアレルゲン?で酵素分解されにくいFag e 2がそばによるアナフィラキシー症状の原因アレルゲンタンパク質であることが示唆されている。

という文章の中にある酵素分解されにくいという表現

タンパクによって、分解のしやすさがあるということは、脱水縮合以外にタンパクを構成するために別の結合があるはずだ。

実際にジスルフィド結合というもので分解されにくい様にしているらしい。

ということで、ジスルフィド結合について、調べてみようと思う。

もしこれがわかれば、蕎麦殻を何と組み合わせればパフォーマンスが発揮するか?の足がかりとなるだろう。

-続く-