/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、二酸化マンガン(MnO₂)の無機触媒としての特性を解説しています。触媒は自身が変化せず化学反応を促進する物質であり、MnO₂は過酸化水素(H₂O₂)を水と酸素に分解する反応を加速させます。この特性から、土壌中のMnO₂が、過酸化水素を含む酸素供給剤を散布した際に酸素発生を促進する可能性が示唆されます。記事は最後に、四価のMnO₂が肥効を示す二価マンガンへと還元されるのかという疑問を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、二酸化マンガン(MnO₂)の無機触媒としての特性を解説しています。触媒は自身が変化せず化学反応を促進する物質であり、MnO₂は過酸化水素(H₂O₂)を水と酸素に分解する反応を加速させます。この特性から、土壌中のMnO₂が、過酸化水素を含む酸素供給剤を散布した際に酸素発生を促進する可能性が示唆されます。記事は最後に、四価のMnO₂が肥効を示す二価マンガンへと還元されるのかという疑問を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

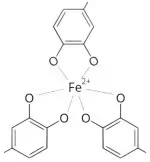

本記事は、前回の「土壌中に過酸化水素よりも強い酸化剤はあるか?」の続編として、土壌中の強力な酸化剤である三価マンガン(Mn³⁺)に注目しています。マンガンは土壌中でMn²⁺からMn⁴⁺まで多様な価数で存在し、特に酸素のある環境ではMn³⁺や四価マンガン(Mn⁴⁺)が普遍的であると解説。二価マンガンから三価・四価マンガンへの酸化反応にも触れ、最終的なテーマである過酸化水素の還元剤としての役割を深掘りする前段階として、二酸化マンガンに関する反応に焦点を当てています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、土壌中で重要な活性酸素である過酸化水素(H₂O₂)よりも強い酸化剤が存在するのかを考察しています。過酸化水素がより強い酸化剤に対して還元剤となり得るという問いかけから、その有力な候補としてマンガン、特に三価マンガン(Mn³⁺)に着目。三価マンガンは酸化マンガン(Ⅲ)として鉱物に存在する他、微生物が土壌中の二価マンガンから三価マンガンを生成することが普遍的であると紹介しています。日本の土壌における三価マンガンの普遍的生成の可能性を示唆し、今後、過酸化水素との実際の反応性について掘り下げていく方針です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来の活性炭素種が植物の発根促進やストレス緩和に寄与するとの話題から着想を得て、筆者は過去の酸素供給剤(過酸化石灰)によるネギの発根・成長促進効果を再考察。同剤は水中で過酸化水素(活性酸素)を生成し、これが最終的に酸素となる。これまで酸素が促進要因とされたが、活性炭素種と同様、過酸化水素自体が植物ストレスを緩和し、その余力が発根促進に繋がった可能性を提唱。植物の生育促進メカニズムに新たな視点を提供しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆に含まれるβ-コングリシニンは血中中性脂肪低下の可能性があるとされていますが、その合成割合は土壌中の硫黄量に大きく左右されます。硫黄が不足するとβ-コングリシニンが増え、十分だとグリシニンが増加する特性があります。もしグリシニンがβ-コングリシニンより機能的に劣る場合、慣行的な硫酸塩系肥料の過剰な施用は、健康効果の高いβ-コングリシニンの生成を抑制し、大豆の機能性を低下させる可能性があります。このことから、硫酸塩系肥料の適切な施肥管理が非常に重要であると示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来の肥料は作物の抵抗性を高める効果がありますが、その効果を最大限に引き出すには工夫が必要です。抵抗性向上のカギとなるのは、活性酸素を除去する酵素SODの合成誘導。SODは鉄やマンガンなどの微量要素と多くのアミノ酸から作られるため、ビール酵母肥料を散布する際は、アミノ酸肥料や微量要素を混合して施肥することが不可欠です。また、ビール酵母に含まれるβ-グルカンと鉄・マンガンを混合した際に生じる反応が、作物に悪影響を与えないか事前の確認が極めて重要となります。これらの点に留意し、効果的な抵抗性向上と健全な作物育成を目指しましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水熱処理したビール酵母由来肥料から生成されるRCS(活性炭素種)は、植物の生産性向上に寄与します。RCSの刺激により、植物体内で活性酸素を除去するSOD(スーパーオキシドディスムターゼ)酵素の合成が誘導され、光合成等で自然発生する活性酸素の効率的な無毒化を促進します。これにより植物の抵抗性が高まり、病原菌侵入時の細胞自滅を軽減し免疫維持にも繋がります。ただし、SODの活性には鉄、マンガン、銅、亜鉛などの微量要素が不可欠であり、ビール酵母由来肥料の施肥にはこれらの微量要素も考慮した工夫が重要であると解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来肥料の研究から、水熱処理した酵母細胞壁とFe(Ⅲ)の反応で「RCS(活性炭素種)」の発生が確認されました。RCSは植物の生産性向上に寄与し、同時に安定した二価鉄も生成されます。これにより、ビール酵母肥料に錆びた鉄粉を加えるだけで、生育促進RCSと安定二価鉄の同時供給が可能と示唆されています。今後のさらなる効果検証が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、炭水化物の水熱処理による還元性付与の原理を踏まえ、ビール酵母由来肥料の可能性を深掘りしています。酵母を水熱処理することで、細胞壁のβ-グルカンが断片化され、さらに核酸や亜鉛などの細胞内栄養素も同時に抽出されると考察。これらの成分は植物の発根促進に寄与する可能性が高いと指摘します。結果として、ビール酵母の水熱処理肥料は、二価鉄の肥効に加え、還元剤、そして発根剤としての複合的な効果が期待できると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は「堆肥作りで渋柿を混ぜる」というユニークな提案の有効性を解説。堆肥の機能向上に不可欠な腐植はタンニンなどの化合物で構成されるため、渋柿の渋み成分であるタンニンがこれに寄与すると指摘しています。さらに、柿の糖分は微生物の栄養源となり、渋さが微生物に悪影響を与える可能性も低い上、還元剤としても機能すると分析。これらの点から、筆者は渋柿が堆肥作りに非常に適していると結論付け、剪定枝と組み合わせた効率的な堆肥生成システムも提案しています。余剰の渋柿を堆肥として有効活用する、環境にも優しい画期的な方法として注目されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

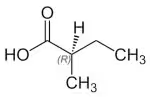

このブログ記事は、分枝鎖アミノ酸であるイソロイシンが微生物の働きによって「腐る」過程でどのように変化するかを解説しています。まずイソロイシンは脱アミノ化を経て「α-ケト-β-メチル吉草酸」に。次に、これが脱炭酸されることで「2-メチルブタナール」へと変化します。この2-メチルブタナールは、還元されると酒のフルーティーな香りの元となる「2-メチルブタノール」に、一方、酸化されると古い靴下のような不快な臭いの原因となる「2-メチル酪酸」へと変化します。似たアミノ酸でも、腐敗過程で異なる特徴を持つ化合物が生成される点が興味深いと締めくくられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「オカラが腐る」というテーマの続編記事。今回は、大豆に豊富なアミノ酸「ロイシン」が腐敗する過程を掘り下げます。ロイシンが脱炭酸反応を起こすと、悪臭の原因となる「イソアミルアミン」が生成されます。また、脱アミノ反応とそれに続く化学変化により、汗や足の臭いに似た不快な刺激臭を持つ「イソ吉草酸」が生じます。これらの生成物が、オカラが腐敗した際に発生する特有の悪臭の主な要因であることを、化学的な視点から解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、「オカラが腐る時の悪臭は何なのか?」という疑問から、その化学的メカニズムを探るものです。オカラの原料であるダイズに豊富なアミノ酸「リシン」に注目し、栄養学におけるリシンの重要性にも触れながら考察を進めます。調査の結果、リシンが微生物によって脱炭酸されることで生成される「カダベリン」という化合物が、腐敗臭の主な原因であることを解説。日常的なオカラの腐敗現象の背後にある具体的な化学物質とその生成プロセスを明確にし、さらに土壌中の微生物との関連性にも言及することで、読者の理解を深める内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

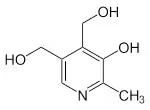

本ブログ記事では、植物がビタミンB6(ピリドキシン)を肥料として利用できるか検証しています。過去記事や研究論文を引用し、シロイヌナズナの実験を紹介。ビタミンB6合成能力がない植物は発根量が著しく低下するものの、培地へのピリドキシン添加で発根が回復した事例を示します。これは、ピリドキシンが根から吸収され、発根を促進する効果がある可能性が高いことを示唆。さらに、根の成長だけでなく、浸透圧や酸化ストレスへの耐性向上にも寄与すると考えられます。筆者は、米ぬかボカシ肥に含まれるビタミンB6の肥効に期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

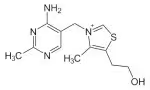

本ブログ記事では、前回のビタミンB2(リボフラビン)に続き、ビタミンB1(チアミン)の植物への影響を考察しています。窒素や硫黄を含むチアミンは植物が利用しそうな化合物であり、ヒマワリを用いた研究では、チアミンを根から施用または葉面散布することで乾燥ストレスへの耐性が向上したと報告されています。この効果にはアミノ酸の蓄積が関与している可能性があり、肥料として利用する際はアミノ酸肥料との併用が有効かもしれません。植物がチアミンを吸収し、生育に寄与する可能性は高く、今後の肥料研究における重要な視点となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

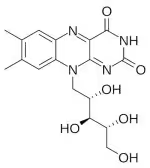

本ブログ記事では、米ぬか嫌気発酵におけるビタミンB3(ナイアシン)の増加への疑問から、植物とビタミンの関係に関心が広がる。筆者は特にビタミンB2(リボフラビン)に注目し、植物が根から吸収するか調査。結果、キュウリが鉄欠乏時に根からリボフラビンを分泌し、鉄を還元して吸収する機能があることを発見した。リボフラビン自体の吸収は不明なものの、土壌中のリボフラビンが鉄還元に寄与する可能性を示唆。米ぬか嫌気ボカシ肥中のリボフラビンが土壌環境に良い影響を与えることに期待を寄せている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気発酵における機能性栄養の変化を深掘りする中で、乳酸菌が生成する抗菌ペプチド「ナイシン」に注目。ナイシンは、広範な細菌、特に悪臭原因となるクロストリジウム属やグラム陰性菌の増殖を抑制する強力なバクテリオシンです。グラム陰性菌への効果はキレート剤との併用で高まるため、米ぬか嫌気ボカシ肥作りでミョウバンを加えることは、乳酸菌を優位にし、ナイシンの抗菌作用を補助する有効な手段となる可能性が示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

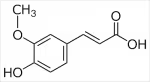

本記事は、米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵過程におけるフェルラ酸の動向に焦点を当てます。以前、フェルラ酸が香り成分グアイアコールに変化すると触れましたが、今回は植物の発根促進効果を持つフェニル乳酸への変化の可能性を深掘り。ボカシ肥料成分として発酵促進が観測されたフェニル乳酸は、フェルラ酸と構造的に類似しており、嫌気発酵中のメトキシ基やヒドロキシ基の脱着によって生成される仮説を提示します。現時点では合成経路に関する明確な情報は見つかっていないものの、今後の研究による解明に期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

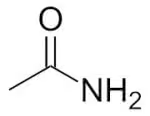

本記事は、前回のシアナミドとカルボジイミドの平衡状態に触れ、カルボジイミドの農薬的な作用機序を考察しています。カルボジイミドは、カルボン酸とアミンのアミド結合を促進し、アミドを合成する機能を持つ点が解説されています。具体例として、酢酸とアンモニアからアセトアミドが生成される反応が挙げられ、カルボジイミドがカルボン酸を反応性の高いエステルに変換したり、N-アシル尿酸に変化したりすることで反応に関与すると説明。石灰窒素散布時にカルボジイミドが周辺のカルボン酸やアミンに影響を与えることが、農薬的な作用に繋がると示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

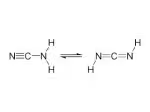

本記事では、化学構造である「アミド」と「イミド」について解説しています。石灰窒素から生成されるシアナミドが「アミド型」、溶液中で平衡状態にあるカルボジイミドが「イミド型」と呼ばれる背景を深掘り。アミドは-CO-N-、イミドは-CO-NH-CO-結合を指しますが、シアナミドやカルボジイミドは酸素が欠けるものの便宜上その型として扱われます。特にカルボジイミドは不安定で極少量です。関連するアミンにも触れ、カルシウムシアナミドが水中で分解後、シアナミドは窒素肥料、カルボジイミドは農薬としての作用を持つ可能性を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰窒素(CaCN₂)の作用機序を解説。水に溶けると、強い殺菌・殺虫・除草作用を持つ「シアナミド」と、土壌pHを上げる「消石灰」に分解されます。シアナミドは土壌中で加水分解され尿素となり、さらに微生物の働きでアンモニウムイオン(植物の窒素源)と炭酸イオン(土壌pH上昇に寄与)に変化。この一連の作用により、石灰窒素は土壌のpHを上昇させ、カルシウム肥料および窒素肥料として機能することが明確になりました。シアナミドの農薬的な働きについては、次回以降で詳述します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥に使い捨てカイロの鉄粉を添加する実験の続報です。嫌気発酵で還元された鉄イオンが、メラノイジンのエンジオール基とキレート結合する可能性を考察。エンジオール基の還元性からフェントン反応発生が危惧されますが、厳密な嫌気環境では過酸化水素発生が少なく、緩やかな発酵が進行すると予測します。しかし、微生物死滅の可能性も考慮し、仕込み時にコーヒー酸キノン等の酸化剤を添加し、フェントン反応を抑制し微生物を保護することを提案。コーヒー粕からのコーヒー酸キノン生成にも期待が寄せられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵過程に、使用済み使い捨てカイロを添加した場合の影響を考察する記事です。カイロに含まれる酸化鉄(Ⅲ)は、メイラード反応による褐色物質の増加や、メラノイジンとの結合を通じて発酵に寄与する可能性が指摘されます。特に、嫌気ボカシ肥の酸性環境下で、鉄還元細菌により酸化鉄(Ⅲ)が酸化鉄(Ⅱ)へ還元されるメカニズムを解説。還元された酸化鉄(Ⅱ)は、クエン酸などの有機酸やメラノイジンと反応し、鉄イオンを生成すると推測されています。今後は、メラノイジンのレダクトンと酸化鉄(Ⅱ)の反応が注目されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、米ぬか嫌気ボカシ肥が腐敗した際に焼きミョウバンを添加することの有効性を考察しています。米ぬかの主要成分(炭水化物、脂質、タンパク質)の発酵プロセスを詳細に解説し、腐敗の進行に伴う悪臭物質やpH変化に注目。特に、タンパク質分解でアンモニアが発生しpHが上昇する初期段階では、ミョウバンは消臭効果を発揮する可能性を示唆します。しかし、腐敗がさらに進み酪酸発酵によってpHが低下する段階では、ミョウバンの効果は薄れるか、低pH環境での溶解性の問題から期待できない可能性があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、米ぬか嫌気ボカシ肥作りにミョウバン添加を検討する中で、「ミョウバンの殺菌作用」について解説。法政大学の研究報告を引用し、ミョウバン類処理が糸状菌病や細菌病の防除に効果があること、そのメカニズムがアルミニウムの結合性による菌の生育・増殖阻害であることを紹介しています。この殺菌作用がボカシ肥の発酵を阻害する懸念から、ミョウバンの添加は控えるべきと結論。代替として、アルミニウムを含む火山灰や粘土鉱物の粉末利用を提案し、それらに含まれるケイ酸の嫌気発酵への影響について新たな疑問を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りで重要なメイラード反応への理解を深めるため、筆者は反応時にカルシウムなどの金属が褐色物質(メラノイジン)の形成を促進することに着目。本記事では、カルシウムと同様に陽イオンブリッジとなり得るアルミニウムや鉄が、メイラード反応にどのような影響を与えるかを考察します。特にアルミニウムについては、ミョウバン(硫酸カリウムアルミニウム)を例に挙げ、ナスの漬物の鮮やかな着色に用いられるように、アルミニウムが色素を安定化させる効果があることを指摘。ボカシ肥作りへの応用可能性を探り、アルミニウムの更なる影響は次回に続く、としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事では、ビール製造時に発生する食品残渣「麦芽粕」の活用に着目。かつて豚の飼料にも使われた麦芽粕が、今回は堆肥化目的で熟成されている状況を深掘りします。接写観察により、皮の中に残る胚乳がドロ状になり、炭水化物やタンパク質が発酵している様子を確認。この発酵成分は堆肥化促進に有効である可能性を指摘しつつ、雨風による胚乳の流出懸念や表皮成分への関心も示されます。記事は、食品残渣の新たな資源としての可能性と、その効果的な活用に向けた課題を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メイラード反応を深掘りする本記事では、フランやピロール等に加え、フルフラールとリシン由来の環状新化合物「furpipate」の生成経路を解説。執筆の目的は、過去記事で触れた「腐植酸の形成」とメイラード反応の関連性解明です。腐植酸の環状構造がメラノイジンに由来する可能性に着目し、フェノール性化合物やポリフェノールとの複合的な視点から現象理解へ。今後は「ポリフェノールとメラノイジン」をキーワードに調査を継続します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「作物に油脂の肥料を与えると、光合成の質は向上するのか?」という問いから、植物の代謝メカニズムを深掘りします。香気物質ゲラニル二リン酸(GPP)の原料であるアセチルCoAが、脂肪酸合成とも共通の出発物質であることに着目。筆者は、脂肪酸が豊富な肥料を与えることで、アセチルCoAがイソプレノイド(GPP原料)合成に優先的に使われ、ニンジンの香気成分(カロテノイド)増加、さらには光合成効率の向上、ひいては生産性アップに繋がる可能性を仮説として提起しています。油脂肥料が植物の機能性や収量に与える影響を探る、示唆に富む内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、肥料分野で注目されるポリフェノールのキレート結合について深掘りします。過去に解説したクエン酸のキレート結合を踏まえ、ポリフェノールがどのように鉄などの金属イオンと結びつくのかを化学的に詳述。ポリフェノールのベンゼン環に位置する2つのヒドロキシ基が、その酸素原子の非共有電子対を用いて金属を挟み込むメカニズムを図を交えて解説します。ポリフェノールと鉄を用いた土壌消毒など、栽培における具体的な活用事例にも触れ、キレート結合の原理と応用への理解を深める内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、クエン酸鉄のキレート結合の仕組みを、配位結合の重要性と共に解説します。クエン酸が持つ3つのカルボキシ基(-COOH)の酸素が、非共有電子対を用いて鉄イオン(Fe²⁺/Fe³⁺)に「指で摘むように」結合するメカニズムを詳述。鉄イオンは陽イオンで、1イオンあたり6個の配位結合(配位数)が可能であり、クエン酸鉄では、クエン酸の3つのカルボキシ基の酸素が鉄と配位結合していることが図と共に説明されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の肥効に不可欠なクエン酸鉄のキレート結合について解説。キレート結合とは、カニのはさみのように金属イオンをガッチリと掴む結合を指します。クエン酸と鉄(Fe2+やFe3+)が結合する際、クエン酸のカルボキシ基やヒドロキシ基の酸素が中心の鉄と配位結合を形成。カルボキシ基からH+が外れるのが特徴で、これは単なる電荷によるイオン結合とは異なります。記事では、この重要な配位結合のメカニズムを深く掘り下げていくことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑色片岩らしき小石の風化状況を観察した記事です。小石は薄い色の層で風化が著しく進む一方、濃い色の層ではあまり進んでいないことが確認されました。筆者は、この風化の差が生じる原因に疑問を抱き、成分の違いか圧縮具合の差かを考察しています。特に、もし成分が異なるのであれば、風化しにくい濃い層を構成する主要な鉱物について知りたいと述べており、緑色片岩の地質学的特性や風化メカニズムへの深い関心が伺える内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

江戸時代、現代では高級食材である大トロが肥料として使われていた事実に筆者は驚きを示す。当時はマグロ自体が「猫またぎ」と呼ばれるほど不人気で、痛みやすく臭いがきついことからゴミ扱いされていたためだ。筆者は、油脂やヘム鉄、イノシン酸が豊富な大トロは高性能な肥料であったと推測。その後、マグロは「ヅケ」の考案で赤身の人気が高まり、大トロも昭和初期の冷凍技術発達後、安価な食材として消費される中で徐々に価値が見出された。本記事は、高性能な肥料だった部位が食文化の変化と共に食材へと転じ、有機質肥料と食生活の深い繋がりを考察する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「マグロには旨味成分のイノシン酸が多いのか?」は、魚の旨味成分であるイノシン酸が死後のATP分解によって生成されるメカニズムに着目し、特に高速遊泳魚のATP量との関連性を探求します。前回のカツオの考察に続き、今回はマグロの生態や特徴を深掘り。マグロはサバ科の高速回遊魚で、最大80km/hの遊泳速度や、筋肉内の奇網による体温維持機構を持つことが紹介されています。筆者は、この高速遊泳能力がATP量の多さに繋がり、イノシン酸生成に影響する可能性を提起。今後、他の魚種と比較しながらこの仮説を検証していく方針を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本ブログ記事は、魚粉肥料の肥効理解を深めるため、三大旨味成分の一つであるイノシン酸が豊富な魚に焦点を当てています。イノシン酸は、魚の筋肉に蓄積されたATPが死後に分解されることで生成されるため、筋肉に多くのATPを持つ魚ほどイノシン酸を豊富に含むという仮説を提示。この仮説に基づき、旨味成分として知られるカツオに注目し、スズキ目・サバ科の大型肉食魚で、常に泳ぎ続けるその生態を紹介しています。今後は、他の魚種との比較を通じて、イノシン酸が豊富な魚の具体的な特徴をさらに深掘りしていく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、青魚系魚粉肥料が油脂による食味向上に寄与するのに対し、赤身魚系魚粉肥料の特性に焦点を当てています。赤身魚のミオグロビンやヘモグロビンに由来する豊富な鉄(ヘム鉄)に加え、亜鉛や銅などの微量要素を含む点が特徴です。この肥料は、施設栽培で土壌を酷使する果菜類において、鉄欠乏などの土壌問題を解決するのに特に有効と考察。油脂よりも土壌の問題解決を優先する場面で、その真価を発揮する可能性が高いと示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が脂肪酸を吸収することで食味が向上するという仮説に基づき、油脂豊富な青魚の魚粉肥料が同様の効果をもたらすか検証するため、サバの脂肪酸構成を調査しました。その結果、マサバにはパルミチン酸が脂肪酸総量中24.0gと最も多く含まれることが判明。次いでドコサヘキサエン酸(DHA)、ステアリン酸、イコサペンタエン酸(EPA)などが続きます。特に炭素数16のパルミチン酸の多さは、魚粉肥料が植物に与える影響を考察する上で重要であり、今後の施肥設計において意識すべき点となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

油脂の多い魚粉肥料が作物の品質向上に良いと評判になっていることから、筆者は植物が油脂を直接利用できるのか疑問を抱き調査を開始。その結果、植物は脂肪酸を葉や根から直接吸収し、炭素数12のラウリン酸などを炭素数16や18の脂肪酸を経て膜脂質(リン脂質)に取り込み利用できることが判明した。この膜脂質合成促進は植物の成長だけでなく、油脂の多い魚粉が作物の食味を向上させる要因として、リン脂質が食味に影響を与える可能性が示唆された。次回はリン脂質と食味の関係を深掘りする。(249文字)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、鶏糞メタン発酵の課題であるアンモニウムイオン過多に対し、人工ゼオライトの添加で発酵が促進される可能性を考察しています。生成AIは促進の可能性を認めるも、過剰な添加は粘性を高め微生物活動を阻害すると指摘。人工ゼオライトに含まれるナトリウムは、メタン発酵用途であれば土作りほど気にしなくて良いとの見解も示されました。鶏糞の効率的活用とメタン発酵効率化への示唆に富む一考察です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

人工ゼオライトは石炭灰をアルカリ溶液で処理して生成されますが、本記事ではその農業利用の可能性と課題を深掘りしています。水酸化ナトリウムによる処理のため、人工ゼオライトは負電荷部位がナトリウムイオンで飽和しており、多用すると植物にクロロシスやネクロシスといったナトリウム過剰症を引き起こすリスクが指摘されています。市販の農業用ゼオライトがカルシウム型であるのに対し、人工ゼオライトにおけるナトリウム過剰症の解消は困難と筆者は考察。このことから、ゼオライトの飽和陽イオンの種類が農業利用において極めて重要であるという学びが得られたと結んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、天然ゼオライトと対比される「人工ゼオライト」について掘り下げます。逸見彰男氏の報告を引用し、人工ゼオライトが石炭燃焼で生じる石炭灰中のガラス質(不純物を含む非品質ケイ酸アルミニウム)を原料とすることを解説。このガラス質は土壌のアロフェンに似ており、アルカリ処理によりゼオライトに結晶化します。生成される人工ゼオライトのSi/Al比は2.53。高い陽イオン交換容量(CEC)が見込まれる一方で、農業資材としてのそのままの利用については疑問を呈し、今後の検討課題と示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゼオライトはSi/Al比が低いほどCECが高まりますが、Alからの脱アルミ化によりCECが高いゼオライトほど風化耐性が低いとされます。本記事では、この仮説に基づき、産業利用される硬質ゼオライトのモルデナイトと軟質ゼオライトのクリノプチロライトのCECを比較検証しました。文献調査の結果、モルデナイトのCECが117〜169、クリノプチロライトが118〜175と、軟質ゼオライトの方が全体的に高いという当初の予想に反し、両者に大きな差は見られませんでした。むしろ、ゼオライトの種類よりも採掘場所によるCECの変動が大きいことが示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「ゼオライトの風化」に関するブログ記事は、硬質モルデナイトと軟質クリノプチロライトに触れた前回の記事から、ゼオライトの風化耐性に着目しています。記事によると、ゼオライトの風化は主に「脱アルミ化」によって進行します。古い論文を引用し、アルミニウムが溶脱することでゼオライトのケイ素骨格が分断されるメカニズムを解説。さらに、分断された骨格からケイ酸が溶脱して構造が小さくなり、最終的には溶脱したアルミニウムとケイ酸が安定な粘土鉱物へと変質していく過程が説明されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、天然ゼオライトの理解を深めるべく、軟質ゼオライト「クリノプチロライト」に焦点を当てています。ゼオライトには硬質のモルデナイトと軟質のクリノプチロライトが存在することが分かり、クリノプチロライトの化学組成とSi/Al比(3.5〜5)を紹介。硬質モルデナイトのSi/Al比(4.5〜5.5)と比較し、Si/Al比が低い、すなわちアルミニウム含有量が高いほどゼオライトが軟質になるのではないかという仮説を提示し、そのメカニズムや風化との関連について考察を深めています。また、クリノプチロライトの骨格コードは「HEU」であると述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゼオライトは天然と人工があり、人工ゼオライトは高機能化が開発の主要因です。その機能は、ケイ素(Si)骨格にアルミニウム(Al)が入り込むことで負に荷電し、陽イオン交換能を持つことに起因します。この陽イオン交換能は肥料の保肥力(CEC)として土壌改良に貢献します。ゼオライトの機能は、骨格の形(骨格コードで分類)やSi/Al比によって異なり、例えばモルデナイトはMOR型に分類され、理想的なSi/Al比は5、実際は4.5〜5.5の範囲です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、「ゼオライトは何処にある?」という疑問に対し、その採掘方法に焦点を当てています。ゼオライトが粘土鉱物であるモンモリロナイトと同様の条件で形成されることから生じる採掘の疑問を解消するため、和名「沸石」を持つゼオライトが「沸石凝灰岩」に豊富に含まれることを解説。この沸石凝灰岩を選択的に採掘することで、天然ゼオライトの一種「モルデナイト」が得られることを説明し、その化学組成にも触れています。今後、さらにゼオライトについて深掘りしていくことを示唆する内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゼオライト(沸石)は、ケイ酸を含む鉱物の一部ケイ素がアルミニウムに置換されたアルミノケイ酸塩で、負に帯電した骨格が土壌の保肥力(CEC)を高めます。その形成は、火山灰が堆積した凝灰岩中の火山ガラスが、地下の熱水や荷重により長期間変質することで起こります。この生成過程は2:1型粘土鉱物のモンモリロナイトと類似しており、実際にモンモリロナイトを含む肥料にはゼオライトが含有される場合があります。含有量は採掘地によって大きく異なり、ほとんど含まれないものから、ほぼゼオライトで構成されるものまで様々です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメタン発酵におけるアンモニア生成対策として、C/N比改善のため食品廃棄物、特に肥料的価値を期待して茶粕の混合を検討。しかしAIに尋ねたところ、茶粕中のタンニンがメタン発酵微生物に毒性を示し、タンパク質と結合して発酵を阻害するため「推奨できない」との結果が出ました。肥料として望ましい成分が発酵プロセスには阻害要因となる点が示唆され、この課題に対してはメタン発酵後の消化液に腐植酸肥料を後から混合する方法が代替案として提示されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメタン発酵では、尿酸分解によるアンモニア発生がpH上昇の主要因であり、その除去が鍵となります。対策として嫌気性アンモニア酸化細菌「アナモックス菌」の活用が注目されています。アナモックス菌はアンモニアを窒素ガス化しますが、培養や自然界での稀少性が課題です。しかし、耕地での存在も示唆されており、畜産分野に限定しない幅広い視点での解決策模索が鍵となります。