/** Geminiが自動生成した概要 **/

節分後も煎り豆の摂取を続ける筆者は、過去記事で提示した「歳の数マメ食の栄養学的合理性」を深掘りし、特に大豆イソフラボンに注目。イソフラボンが筋萎縮緩和に関与する可能性にも触れつつ、過剰摂取の懸念から「イソフラボンが腸内細菌叢によって短鎖脂肪酸へと分解されるのか?」という新たな疑問を提起します。日常的なイソフラボン摂取と運動が、短鎖脂肪酸を生成する腸内細菌を優位に導く可能性に期待を寄せている記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

節分後も煎り豆の摂取を続ける筆者は、過去記事で提示した「歳の数マメ食の栄養学的合理性」を深掘りし、特に大豆イソフラボンに注目。イソフラボンが筋萎縮緩和に関与する可能性にも触れつつ、過剰摂取の懸念から「イソフラボンが腸内細菌叢によって短鎖脂肪酸へと分解されるのか?」という新たな疑問を提起します。日常的なイソフラボン摂取と運動が、短鎖脂肪酸を生成する腸内細菌を優位に導く可能性に期待を寄せている記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ダイズのβ-コングリシニンは、硫酸塩系肥料(硫黄)が少ない環境で合成されやすいタンパク質です。硫黄はタンパクの強度を高めるジスルフィド結合を形成する含硫アミノ酸(システインなど)に利用されるため、β-コングリシニンはジスルフィド結合が少なく、熱変性しやすい可能性があると筆者は考察します。この熱変性しやすい特性は、豆乳を加熱するとタンパク質が変性し表面に膜が形成される「ゆば(ラムスデン現象)」の生成メカニズムと関連が深いと分析。ゆば生成に関わるタンパクがβ-コングリシニンである可能性を深掘りしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆に含まれるβ-コングリシニンは血中中性脂肪低下の可能性があるとされていますが、その合成割合は土壌中の硫黄量に大きく左右されます。硫黄が不足するとβ-コングリシニンが増え、十分だとグリシニンが増加する特性があります。もしグリシニンがβ-コングリシニンより機能的に劣る場合、慣行的な硫酸塩系肥料の過剰な施用は、健康効果の高いβ-コングリシニンの生成を抑制し、大豆の機能性を低下させる可能性があります。このことから、硫酸塩系肥料の適切な施肥管理が非常に重要であると示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、豆乳のラムスデン現象から着目した大豆タンパク質「β-コングリシニン」が動脈硬化予防に果たす役割の可能性を探る。農研機構のマウス研究では、β-コングリシニン摂取により血中中性脂肪濃度が有意に低下し、糞中への排出量が増加することが明らかになった。この研究結果から、人体においても同様の効果が期待され、生活習慣病である動脈硬化の予防に寄与する可能性があると筆者は考察。高β-コングリシニン大豆の存在にも触れ、その詳しい内容については次回の記事で掘り下げると予告し、読者の関心を高めている。大豆の摂取習慣が健康維持に繋がる可能性を示唆する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、前回に引き続き「ゆばがどうできるのか」という疑問を深掘りします。ゆばは、牛乳を温めると膜が張る「ラムスデン現象」と同じ原理で生成されることが判明。この現象は、熱によるタンパク質と脂肪の熱変性によって膜が形成されるものです。牛乳の場合はβ-ラクトグロブリンが関与しますが、豆乳における具体的な膜形成タンパク質は不明でした。AIに尋ねたところβ-コングリシニンが挙げられましたが、関連性は未確認。次回以降で、このβ-コングリシニンに関する新たな発見が紹介されることを示唆し、読者の期待を高めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

湯葉を食した筆者が、「ゆばとは何か?」という疑問から探求を始めた記事。豆腐が豆乳の凝固でできることに触れ、湯葉の製法への関心を示す。Wikipediaで調査した結果、表記はひらがなの「ゆば」が一般的で、「湯葉」「湯波」「油皮」「豆腐皮」といった漢字表記があることを発見。特に地域によって使い分けがあり、京都・大和・身延では「湯葉」、日光では「湯波」と表記されるのが一般的だと判明した。今回は湯葉の名称に関する考察で締め、具体的な湯葉作りについては次回に持ち越すことを予告している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

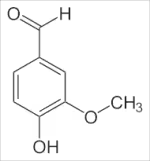

バニラビーンズの甘い香りの秘密に迫る記事です。実は、収穫時のバニラビーンズは「グルコバニリン」という、ほぼ無臭の配糖体。あの芳醇な香りは、収穫後に行われる「キュアリング」と呼ばれる発酵プロセスを経て初めて生まれます。この発酵処理によってグルコバニリンからグルコースが外れ、甘い香りの主成分である「バニリン」が生成されるのです。他の豆類でも発酵処理が活用されることから、バニラも同様に香りが発見されたと筆者は考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本ブログ記事は、バニラエキスの主成分バニリンから派生し、バニラエキスと模倣品であるバニラエッセンスについて考察しています。純粋なバニラエキスがバニラビーンズをエチルアルコールと水で浸漬して作られるのに対し、バニラエッセンスはグアイアコールやリグニン由来のバニリンを含むと説明。筆者は、バニラビーンズの有用性をどう発見したのかという疑問を提示。また、バニラエッセンスに含まれるグアイアコールが味噌の香りの成分でもあることに触れ、味噌とバニラの香りの関連性や、バニリン同様にグアイアコールにも辛味があるのかといった、香りに関する深い疑問を掘り下げています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本ブログ記事では、融点が高いと揮発しにくく香りを感知しにくいという疑問に対し、以前取り上げたフラネオールに続き、バニリンを新たな事例として考察しています。バニラの甘い香りを持つ有機化合物であるバニリンは、融点が80〜81℃と高融点です。さらに、バニリン由来のバニロイドは辛味も感じるため、香気物質でありながら味覚にも影響を与える特性を持ちます。筆者は、バニリンもフラネオールと同様のメカニズムで香気を放つのかという疑問を提示し、高融点の香気物質が香る理由の解明へ関心を深めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、節分豆の香りの正体を探る中で、イチゴの香気成分である「フラネオール」に注目しています。Wikipediaの情報を引用し、フラネオールが無色の結晶であり、ジャムや調理したパイナップルを思わせる香りを持ち、マルトースに似た甘味があると紹介。しかし、融点が73-77℃と常温では固体であることから、筆者は「固体なのに香りを感じるのはなぜか?」という疑問を提示しています。フラネオールが常温で不安定に分解するという性質が、香りを感じる現象と関連しているのではないか、と考察を展開しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

煎り大豆の袋を開封した際に漂う良い香りに着目し、その正体を探る記事。筆者はメイラード反応によるものと推測し、香りの化合物名を調査。検索の結果、公益財団法人日本食品化学研究振興財団の資料で「マルトール」というフラノン類香気物質を発見した。マルトールは焼き芋の甘い香りにも含まれる可能性があり、身近な香りの科学的な側面に光を当て、読者の好奇心を刺激する内容となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、すぐき漬の発酵プロセスから、米ぬか嫌気ボカシ肥作りに役立つ知見を得ることを目的としています。すぐき漬は「面取り→荒漬け→本漬け(天秤押し)→室入れ」の工程で製造され、特に「天秤押し」による加圧・脱水と、約40℃の「室入れ」での乳酸発酵が特徴です。米ぬかボカシ肥との比較では、塩漬けと加温が主な違いであり、塩漬けが雑菌抑制に効果的か、乳酸菌が高塩分下で活動できるかが考察されています。しかし、肥料に塩分はEC上昇のリスクがあるため、米ぬかボカシ肥では塩を使わず、水分量を極少量にする以外に新たな濃度調整方法の模索が必要であると締めくくっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、米ぬか嫌気ボカシ肥作りの経験から、水分過多が悪臭の原因となることを説明。その上で、京都の伝統的な「すぐき漬」が水分量が多いにもかかわらず悪臭を発生させない理由について疑問を投げかけ、その発酵メカニズムを探求しています。記事は、Wikipediaの「スグキナには乳酸菌が少なく、むしろ腐敗に関与する菌が多く検出される」という意外な記述に注目。ラブレ菌が優位となるはずのすぐき漬の一般的な認識との乖離を指摘し、仕込みの段階で腐敗を防ぐ独自のノウハウが存在する可能性が高いと考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「乳白粒」とは、米の成長初期から中期に高温や低日照が原因で、デンプンが十分に生成されず米粒内に空気が多く入り、光が乱反射して白く見える米を指します。筆者は透明感のないご飯の食味低下に疑問を抱き、農水省の情報を参照。その結果、空気量の多さが食感に影響し、デンプン不足が甘味の低下を招くため、乳白粒は食味が下がると結論付けました。これは、白色の花弁が空気で白く見える現象とも共通しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、前回の記事でウリ科の苦味成分として触れた「ククルビタシン」がゴーヤの苦味成分なのかという疑問を深掘り。調査の結果、ゴーヤ(ツルレイシ)の苦味成分として「モモルデシン」を発見したことが記されています。モモルデシンはククルビタシンと構造が酷似しており、これらはまとめて「テトラ環状トリテルペン」と総称されるとのこと。筆者はこの過程で「テルペン」への理解を深めたいという意欲を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、メロンの風味調査から、香気物質の次に「苦味」に焦点を当てています。メロンの苦味成分として、ゴーヤにも含まれる「ククルビタシン」を紹介。生成AIによると、この成分はメロンにおいて極端な乾燥や肥料過多の際に果肉で急増する可能性があると指摘されています。筆者は、メロンの原産地が砂漠であることから、「乾燥環境で苦味が急増するのでは?」と、その生成メカニズムに疑問を投げかけています。メロンの意外な一面に迫る、興味深い考察記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本ブログ記事は、息子さんの素朴な疑問「メロン風味のお菓子にメロンが入っていないのはなぜか」をきっかけに、メロン特有の香りの正体に迫ります。筆者は、メロンの個性を形成する「何か」を探求し、調査の結果「6-ノネナール」というアルデヒドにたどり着きます。これはマスクメロンの主要な香り成分であり、不飽和脂肪酸であるリノレン酸から合成されると考えられています。記事は、この6-ノネナールが香料として利用され、メロン風味のお菓子が作られる可能性を提示し、メロンの香りの科学的な背景を分かりやすく解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

前回の続きとして、柑橘の果実のコクの要因を探求。柑橘特有の香気物質「デカナール」が脂肪酸由来であることから、果実内の脂肪酸がコクに深く関わると推察しました。文部科学省の食品データベースで「うんしゅうみかん」を調べた結果、最も多く含まれる脂肪酸は「リノール酸」で、脂肪酸総量の約2割を占めることが判明。リノール酸は舌で味覚として感じられる可能性があり、その含有量が増えれば果実の味に深みが増すと考えられます。今後は、このリノール酸を肥培管理で増やすことが可能かどうかに焦点を当てていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、柑橘の果実のコクの要因を深掘りします。旨味はグルタミン酸などのアミノ酸で分析できる一方、味の複雑さや持続性をもたらす「コク」には脂肪酸が関与するとされます。筆者は、柑橘果肉への脂肪酸蓄積の有無を探るため、まず脂肪酸由来の香気成分を調査。その結果、炭素数10のアルデヒドであり、炭素数10以上の脂肪酸から合成される柑橘にとって重要な香気物質「デカナール」を発見しました。この発見から、柑橘果実内で脂肪酸の合成や蓄積が行われている可能性が示唆されます。今後は、柑橘に含まれる具体的な脂肪酸の種類について、さらなる調査を進める予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

株式会社ファームプロから、今年も八女紅茶が贈られたことを報告するブログ記事です。筆者にとって毎年恒例の出来事となっており、昨年も同様に紹介されています。八女紅茶は、一般的な紅茶用品種ではなく、緑茶用の品種を用いて紅茶を製造するというユニークな取り組みが最大の特徴。この革新的な製法がもたらす風味や背景については、ファームプロ公式サイトの「八女本格和紅茶とは」という記事で詳細が確認できると案内しています。毎年続く関係性と、製品の独自性を簡潔に伝える内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

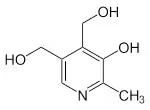

本ブログ記事では、植物がビタミンB6(ピリドキシン)を肥料として利用できるか検証しています。過去記事や研究論文を引用し、シロイヌナズナの実験を紹介。ビタミンB6合成能力がない植物は発根量が著しく低下するものの、培地へのピリドキシン添加で発根が回復した事例を示します。これは、ピリドキシンが根から吸収され、発根を促進する効果がある可能性が高いことを示唆。さらに、根の成長だけでなく、浸透圧や酸化ストレスへの耐性向上にも寄与すると考えられます。筆者は、米ぬかボカシ肥に含まれるビタミンB6の肥効に期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

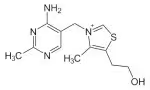

本ブログ記事では、前回のビタミンB2(リボフラビン)に続き、ビタミンB1(チアミン)の植物への影響を考察しています。窒素や硫黄を含むチアミンは植物が利用しそうな化合物であり、ヒマワリを用いた研究では、チアミンを根から施用または葉面散布することで乾燥ストレスへの耐性が向上したと報告されています。この効果にはアミノ酸の蓄積が関与している可能性があり、肥料として利用する際はアミノ酸肥料との併用が有効かもしれません。植物がチアミンを吸収し、生育に寄与する可能性は高く、今後の肥料研究における重要な視点となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

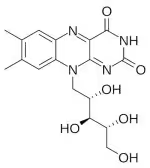

本ブログ記事では、米ぬか嫌気発酵におけるビタミンB3(ナイアシン)の増加への疑問から、植物とビタミンの関係に関心が広がる。筆者は特にビタミンB2(リボフラビン)に注目し、植物が根から吸収するか調査。結果、キュウリが鉄欠乏時に根からリボフラビンを分泌し、鉄を還元して吸収する機能があることを発見した。リボフラビン自体の吸収は不明なものの、土壌中のリボフラビンが鉄還元に寄与する可能性を示唆。米ぬか嫌気ボカシ肥中のリボフラビンが土壌環境に良い影響を与えることに期待を寄せている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気発酵における機能性栄養の変化を深掘りする中で、乳酸菌が生成する抗菌ペプチド「ナイシン」に注目。ナイシンは、広範な細菌、特に悪臭原因となるクロストリジウム属やグラム陰性菌の増殖を抑制する強力なバクテリオシンです。グラム陰性菌への効果はキレート剤との併用で高まるため、米ぬか嫌気ボカシ肥作りでミョウバンを加えることは、乳酸菌を優位にし、ナイシンの抗菌作用を補助する有効な手段となる可能性が示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

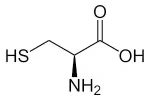

石灰窒素を施肥後のアルコール摂取が危険とされる理由を解説します。石灰窒素(カルシウムシアナミド)は体内で「ニトロキシル」に変化し、これが酵素のチオール基に強く反応してその機能を阻害します。特に、アルコール分解酵素である「アルコールデヒドロゲナーゼ」がニトロキシルにより機能停止すると、アルコールが適切に分解されず、酔いが軽減されない危険な状態に陥ります。この生化学的メカニズムが、石灰窒素施肥後の飲酒を避けるべきとする警告の根拠となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、石灰窒素(カルシウムシアナミド)施肥後のアルコール摂取禁止の理由を探求。生成AIの情報をもとに、体内でシアナミドがカタラーゼと過酸化水素の作用で、ニトロキシルとシアン化水素に変化するメカニズムを解説した。過酸化水素が酸化剤としてシアナミドを酸化し、反応性の高いニトロキシルを生成することが示された。ニトロキシルはチオールのような求核剤と反応しやすい性質を持つと指摘されるが、アルコール摂取との直接的な関連性やチオールの詳細は次回の記事に持ち越し。本記事は、石灰窒素と生体内の化学反応の一端を提示し、今後の考察への基礎を築いた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、米ぬか嫌気ボカシ肥作りにミョウバン添加を検討する中で、「ミョウバンの殺菌作用」について解説。法政大学の研究報告を引用し、ミョウバン類処理が糸状菌病や細菌病の防除に効果があること、そのメカニズムがアルミニウムの結合性による菌の生育・増殖阻害であることを紹介しています。この殺菌作用がボカシ肥の発酵を阻害する懸念から、ミョウバンの添加は控えるべきと結論。代替として、アルミニウムを含む火山灰や粘土鉱物の粉末利用を提案し、それらに含まれるケイ酸の嫌気発酵への影響について新たな疑問を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「カリンポリフェノール」は、カリンがのど飴など薬効成分として利用される背景を深掘りしています。筆者は、以前触れたカリンの果肉の硬さに加え、ロッテの記事からカリンのポリフェノール含有量がリンゴの約20倍以上と非常に多いことを発見しました。この驚異的なポリフェノール量が引き起こす苦みや渋みが、果肉の硬さと相まって、カリンという果実のユニークな「不思議さ」を際立たせていると考察。具体的なカリンポリフェノールの化合物名については、現時点では特定されていないと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリンを頂いた筆者がその利用法と香りを探求。バラ科のカリンは生食せず、カリン酒やのど飴に加工されると知った筆者は、香りに着目します。フルーティーなエステル類(カプロン酸エチル等)、青葉アルコール、スミレのようなβ-イオノンといった主要香気成分を解説。特に日本酒の香気成分であるカプロン酸エチルにも触れつつ、香りの分析からは生食が推奨されない化学的理由は未解明と結んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

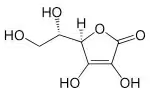

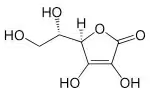

前回の記事「レダクトンとは?」に続き、その構造と関連性を深掘りしています。レダクトンは、エンジオール基にカルボニル基が隣接する化合物ですが、エンジオール基のヒドロキシ基(-OH)部分が酸素(O)だけでなく、窒素(N)や硫黄(S)に置換される多様な構造(エナミノール、チオエンジオール等)を持つことを解説。これらはメイラード反応の中間段階で生成される重要な物質です。さらに、メイラード反応の最終生成物であるメラノイジンもレダクトンの性質を持ち、エンジオール基等が金属イオンと反応することで、土壌の腐植形成に寄与する可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

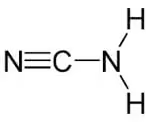

前回のビール記事で、硬水が褐色物質生成を促進する現象に着目し、陽イオンブリッジ仮説を立てた筆者。メラノイジンと陽イオンの結合メカニズムを探る中で「レダクトン」という用語を発見。関連は未確認ながらも、用語整理としてレダクトンを解説します。レダクトンは、エンジオール基(二重結合炭素に二つの水酸基)にカルボニル基が隣接する化合物で、ビタミンCが代表例です。還元剤として機能し、そのエンジオール構造の近接水酸基はキレート剤となり、腐植生成への関与も示唆されます。ビール醸造における複雑な化学反応の理解へ向けた一歩となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、麦芽粕の堆肥化における腐植酸材料としての役割やポリフェノール含有量への関心から、ビールの色に影響を与える要因を掘り下げます。酒類総合研究所の情報誌を引用し、ビールの色が麦芽の焙煎条件によるメイラード反応生成物と水中のミネラル分によって決まることを解説。さらに、このメイラード反応で生じるメラノイジンが、腐植酸と同様に陽イオンブリッジを介して高分子化する可能性に着目。この知見が、米ぬか嫌気ボカシ肥作りにおけるメイラード反応の理解を深めることに繋がり、腐植酸とメラノイジンの金属イオンを介した高分子化という新たな問いを提起しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事では、ビール製造時に発生する食品残渣「麦芽粕」の活用に着目。かつて豚の飼料にも使われた麦芽粕が、今回は堆肥化目的で熟成されている状況を深掘りします。接写観察により、皮の中に残る胚乳がドロ状になり、炭水化物やタンパク質が発酵している様子を確認。この発酵成分は堆肥化促進に有効である可能性を指摘しつつ、雨風による胚乳の流出懸念や表皮成分への関心も示されます。記事は、食品残渣の新たな資源としての可能性と、その効果的な活用に向けた課題を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メイラード反応を深掘りする本記事では、フランやピロール等に加え、フルフラールとリシン由来の環状新化合物「furpipate」の生成経路を解説。執筆の目的は、過去記事で触れた「腐植酸の形成」とメイラード反応の関連性解明です。腐植酸の環状構造がメラノイジンに由来する可能性に着目し、フェノール性化合物やポリフェノールとの複合的な視点から現象理解へ。今後は「ポリフェノールとメラノイジン」をキーワードに調査を継続します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メイラード反応で生成されるメラノイジンの抗酸化作用は、結合するアミノ酸の種類によって異なると判明しました。特にシステイン、リシン、アルギニン、ヒスチジンが抗酸化作用を高めるアミノ酸として挙げられています。硫黄を含むシステインと、窒素が多い他のアミノ酸との違いから、ピロールやチオフェンといった化合物がその作用に関与する可能性が示唆されます。また、リシン、アルギニン、ヒスチジン由来のメラノイジンは着色度が高いのに対し、システイン由来は低いという特性も明らかになりました。この知見は、食品の機能性や加工におけるメラノイジンの活用を深める上で重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、ポリフェノール測定法(フォーリン-チオカルト法)が還元剤の総量を測る点に着目し、「メイラード反応で生成されるメラノイジンに還元剤的要素(抗酸化作用)があるか」を考察。佐藤由菜氏らの研究を引用し、アミノ酸と糖のメイラード反応によるメラノイジンが実際に抗酸化作用を持つことを示す。この結果から、黒ニンニクの熟成によってポリフェノール量が増加するのは、メラノイジンの生成に因る可能性が高いと結論。健康効果を考える上では、ポリフェノール量より抗酸化作用の高さが重要であると提言する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、黒ニンニクで「ポリフェノールが増える」という通説に対し、その測定方法に疑問を投げかけています。ポリフェノール含量の測定に用いられる「フォーリン - チオカルト法」は、リンタングステン酸を還元する性質を持つ化合物全般を検出する特性があるため、ビタミンC(アスコルビン酸)のような還元性物質も測定対象となります。そのため、黒ニンニクで検出される「ポリフェノール」には、真のポリフェノールだけでなく、メイラード反応で生成された還元性化合物などが含まれ、数値が過大に見えている可能性を指摘。測定方法の原理からその本質を考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、食品の風味形成に不可欠な「メイラード反応」から生成される香気物質「ピロール類」に光を当てています。特に、代表的な「ピロール」は、焙煎コーヒー豆の芳醇な香りなど、私たちが日常的に楽しむ香りの主要成分として紹介。さらに、その複雑な合成経路について、アミノ酸のプロリンとの構造的類似性から、プロリンがピロール生成の鍵を握る可能性を化学的に考察しています。香りの正体に迫る知的好奇心を刺激し、食品開発や香料に関心のある方、そしてコーヒー愛好家にとって、香りの科学の奥深さを知る上で必読の内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、黒ニンニクやニンニクの香気物質の探求から、今回は含硫香気物質「チオフェン」の秘密に迫ります。チオフェンは、フランと構造が似ていますが、酸素の代わりに硫黄が環状構造に組み込まれたユニークな分子です。その生成過程は、システインのような含硫アミノ酸と糖のメイラード反応に深く関係しています。加熱によりアミノ酸から硫化水素やメタンチオールなどのチオール化合物が生じ、これらがフランの酸素と置換することでチオフェンが合成されるメカニズムを、化学構造を交えながら解説。食品の奥深い香りの生成メカニズムを理解するための一歩となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キンモクセイの香りの主成分リナロールの酸化過程に焦点を当てた記事。リナロールが酸化し生成される「リナロールオキシド」は、酸化と分子内環化を経て形成され、フラン型(五角形の酸素環)とピラン型(六角形の酸素環)の異性体混合物として存在すると解説しています。フラン型は過去記事で触れられ、ピラン型については過去記事やWikipediaの情報を引用し、1個の酸素原子を含む6員環のエーテル化合物であることが明らかにされます。本記事では、リナロールオキシドの複雑な環化構造の多様性を探求しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「キンモクセイの香りの続き」は、以前の記事で触れたキンモクセイの主要香気成分であるリナロールの生合成経路に焦点を当てています。リナロールがテルペン系香気物質に分類され、イソペンテニル二リン酸(IPP)を前駆体として合成されるメカニズムを解説。具体的には、IPPからゲラニル二リン酸(GPP)を経て、さらに3ステップの反応でリナロールが生成される過程を、ウンシュウミカンの例を交えながら説明し、キンモクセイも同様の経路を辿ると推測しています。次回はリナロールからリナロールオキシドへの変化について掘り下げる予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事「フラノン類香気物質についての続き」では、前回に引き続く香気物質フラネオールについて深掘りしています。メイラード反応の生成物とされるフラネオールが、なぜ加熱を伴わないはずのイチゴの代表的な香気物質なのかという疑問からスタート。検索と論文調査の結果、イチゴの熟成過程において、フルクトース-1,6-ビスリン酸を前駆体として「FaQR」という酵素(キノンオキシドレダクターゼ)が作用し、フラネオールが生成されることが判明しました。通常加熱が必要な化合物の生成に酵素が関与する、生物が持つ巧妙で驚くべき仕組みに感嘆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秋の訪れを感じさせるキンモクセイの甘い香りに魅せられた筆者が、その香りの科学的な正体に迫る記事です。近所の公園で咲き始めたキンモクセイの美しい写真を添えつつ、香りの主要な化合物として「リナロール」とその酸化物である「リナロールオキシド」を紹介。リナロールが酸化してリナロールオキシドになるという興味深い化学変化に言及しています。さらに、β-イオノンやγ-デカラクトンといった他の香気物質もキンモクセイの複雑な香りを構成していることを解説。日常の風景から化学的な知見を深める、探究心あふれるブログ記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、非酵素反応で生成される「フラン類」の香気物質に続き、「フラノン類」の解説に入る。特に注目するのは、イチゴやパイナップル、ソバなどに含まれ、「ストロベリーフラノン」とも呼ばれるフラネオール。イチゴの主要な香気成分であるフラネオールだが、イチゴの熟成とメイラード反応の関連性には疑問を提示する。記事ではまず、フラノン類の基本的な構造を、フラン類のフルフラール酸化で生成される2-フラノンを例に挙げ解説。フラン類との構造的差異(環内の電子数)も指摘し、これらの知見を踏まえイチゴのフラネオール生成メカニズムを考察していく。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

香気物質「フラン類」について、前回の記事の続編として、フランの定義とキシロースからフルフラールが合成される過程を解説しています。フランは、4つの炭素原子と1つの酸素原子から構成される複素環式芳香族化合物(含酸素ヘテロ環式化合物)であり、環内の酸素により高い反応性を持つのが特徴です。記事では、5単糖のキシロースが加熱されると、環状から鎖状を経て、3分子の水が脱水され環化することで、香気成分であるフルフラールが合成される化学プロセスを詳しく説明。フランはメイラード反応の生成物であるものの、この合成過程にはアミノ酸が直接関与しない点も指摘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「香気物質のフラン類」と題されたこの記事は、非酵素反応で生成されるフレーバーの一種であるフラン類について、その導入として代表的な化合物「フルフラール」の生成過程を解説しています。コメやムギなどに含まれる5単糖のペントース(キシロースなど)が、加圧水蒸気処理を受けることでフルフラールへと変化するメカニズムを紹介。フルフラールが焼酎製造中に生成され、品質管理の指標として活用されることにも触れています。フラン類そのものの詳細な定義は次回以降の記事で解説される予定の、導入部分です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、メイラード反応以外で2,5-ジメチルピラジンが合成される経路について解説しています。これまでのメイラード反応による生成に加え、納豆菌が異なる代謝経路でジメチルピラジンを合成する可能性を提示。メイラード反応ではアミノアセトンが中間体となりますが、納豆菌ではアミノ酸からピルビン酸合成の途中でアミノアセトンが生成されるという点がポイントです。ジメチルピラジンに抗菌作用がある可能性にも触れ、納豆菌の代謝経路解明が機能性食品開発や、他のメイラード反応生成物の新たな理解に繋がる展望を示す内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニンニク特有の香りの秘密を解き明かす本記事では、無臭の「アリイン」がいかにして香りを放つか、その化学反応を解説します。ニンニクが傷つくと、アリナーゼ酵素の働きでアリインは「アリルスルフェン酸」に変化。さらにこのアリルスルフェン酸が2分子結合することで、私たちがお馴染みの香り成分「アリシン」が生成されます。アリシンこそがニンニクの香りの正体であり、本記事ではこの魅惑的な香りのメカニズムをわかりやすく紐解いています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メイラード反応の中間産物であるメチルグリオキサール(MG)から、最終的な香り成分であるピラジンが生成されるまでのプロセスを解説。高反応性のMGは、アミノ酸(グリシン)とストレッカー分解を経てアミノアセトンに変化します。このアミノアセトンが二量体化してジヒドロピラジンとなり、さらに酸化されることで2,5-ジメチルピラジンなどのピラジン類が生成されます。使用されるジカルボニル化合物の種類によって生成されるピラジンが異なる点が重要。本記事で、メイラード反応によるフレーバー化合物であるピラジン類の生成メカニズムへの理解が深まります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニンニク特有の香りの源となる含硫香気物質「アリイン」の合成プロセスを解説します。アリイン自体は香りを持たず、ニンニクが損傷した際に別の物質に変化することで香りが発現します。本記事では、千葉大学の研究を参考に、この重要なアリインがどのように合成されるのかを深掘り。グルタチオンを出発物質として、アリル化、アミノ酸脱離を経てS-アリルシステインとなり、最終的に硫黄がスルホキシド化されることでアリインが合成される化学経路を詳細に紐解きます。