/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土植えとプランター植えのブロッコリーを比較し、プランター株のスカスカ具合から葉の構造に着目します。ブロッコリーの葉は、茎に近い部分に隙間があり、これが上層の葉と重なることで無駄のない効率的な光合成構造を実現していると解説。この洗練された葉の形は、寒い時期に大きく育つブロッコリーが、光合成時に発生する活性酸素によるダメージを防ぐための重要な進化であり、その効率的な構造がブロッコリーの生育を支えていると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土植えとプランター植えのブロッコリーを比較し、プランター株のスカスカ具合から葉の構造に着目します。ブロッコリーの葉は、茎に近い部分に隙間があり、これが上層の葉と重なることで無駄のない効率的な光合成構造を実現していると解説。この洗練された葉の形は、寒い時期に大きく育つブロッコリーが、光合成時に発生する活性酸素によるダメージを防ぐための重要な進化であり、その効率的な構造がブロッコリーの生育を支えていると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、前回の考察に続き、ブロッコリーの地植え株と鉢植え株の比較から、植物の赤紫色色素合成とストレスの関係について考察しています。鉢植えのブロッコリーは「狭い空間」というストレスを受け、地植え株よりも赤紫色が濃いという観察結果を提示。筆者はこの差から、寒さ以外のストレスが少ない株ほど色素合成が少ないのではないかという仮説を立てています。そして、もしこの仮説が正しければ、寒さ以外のストレスを取り除くことで、冬の寒い中でも植物の成長を促進できる可能性について問いを投げかけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブロッコリーの葉が寒さで紫色に変色する現象について、筆者は活性酸素抑制の観点から考察。葉が寒さを感じると、光合成に伴う活性酸素の発生を抑えるため、アントシアニンを合成して光合成を抑制すると推測します。これは紅葉のメカニズムと同様です。さらに、リン酸欠乏時の紫色化も、ATP不足による光合成の電子貯蔵不能から生じる活性酸素発生を抑制する試みと関連づけます。これらの考察を踏まえ、筆者は「日常的に活性酸素除去酵素が合成され続けていれば、葉は寒さに当たっても紫色になりにくいのか?」という疑問を提示し、今後の検証を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

寒い冬の最中、ある草が葉を大きく成長させた後に紅葉する現象について考察した記事です。一般的に紅葉は、葉の表面で太陽光の赤色を反射し光合成を抑制するためと考えられています。しかし筆者は、なぜ最初から光合成器官を作らないのか、なぜ一度大きくしてから紅葉するのかと疑問を呈します。これに対し、数日後に暖かくなる可能性も考慮し、ぎりぎりまで葉を成長させておく。そして、葉の維持コストが大きくなった時点で色素を合成し、光合成を抑えるという植物の賢い戦略ではないかと推測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫を終えたレンゲ米の水田で、一際目を引く紫色の葉の草。これは収穫後も耕されずに育ったレンゲが、寒さの中で発芽・成長した姿です。葉が紫色になるのは、植物が寒さから身を守りつつ、葉緑素をフィルターすることで光合成の生産性をギリギリまで維持しようとする「攻めの戦略」の表れ。筆者は、その自然界の知恵とたくましい生命力に深く感銘を受け、逆境に立ち向かう「生きるための攻めの姿勢」を自らも見習いたいと綴ります。自然の神秘と、困難な状況下での力強さを感じさせる考察です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

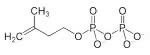

本記事は、「アセチルCoAが余剰になるとテルペン系香気物質の合成が促進されるか」という仮説を検証しています。テルペン前駆体IPPの合成には、アセチルCoAを起点とする「メバロン酸経路」と、ピルビン酸などを出発物質とする「非メバロン酸経路」が存在。詳細な分析の結果、非メバロン酸経路は色素体で行われ主にテルペン合成に関わる一方、メバロン酸経路由来のIPPは主にステロイド合成に利用され、テルペン合成への寄与は少ないことが判明。これにより、アセチルCoAの余剰分がテルペン系香気物質の合成を促進する可能性は低いという結論に至りました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「作物に油脂の肥料を与えると、光合成の質は向上するのか?」という問いから、植物の代謝メカニズムを深掘りします。香気物質ゲラニル二リン酸(GPP)の原料であるアセチルCoAが、脂肪酸合成とも共通の出発物質であることに着目。筆者は、脂肪酸が豊富な肥料を与えることで、アセチルCoAがイソプレノイド(GPP原料)合成に優先的に使われ、ニンジンの香気成分(カロテノイド)増加、さらには光合成効率の向上、ひいては生産性アップに繋がる可能性を仮説として提起しています。油脂肥料が植物の機能性や収量に与える影響を探る、示唆に富む内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の猛暑と、稲作への水不足・中干しによる悪影響への懸念が募る中、筆者は土が少なく水も少ない過酷な環境下でもたくましく繁茂するアカメガシワに注目する。この落葉樹の葉はポリフェノールを豊富に含み、良質な腐葉土となる。その腐葉土は土壌の炭素を埋没させ、周辺植物の成長と光合成を促進し、単位面積あたりの二酸化炭素吸収量を高める効果が期待される。筆者は、アカメガシワが地球温暖化緩和に貢献する可能性を感じ、その生命力に感銘を受けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県越前市や鯖江市の田でアゾラ(アカウキクサ)が大量発生している様子が写真とともに紹介されています。筆者は、アゾラが絶滅危惧種であるにも関わらず、田を覆い尽くすほど繁殖していることに疑問を感じています。葉が赤く光合成に不利なはずのアゾラが繁茂しているのは、土壌の劣化が原因ではないかと推測し、除草剤を使う前に土壌改良をすべきではないかと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の生ゴミ捨て場からドングリの芽生えを発見。根本の様子からアベマキの可能性を指摘しています。アベマキは森林の端など比較的日当たりの良い場所を好む一方、写真の芽生えは遮るものがなく、強い日差しを受けてストレスを感じているかもしれないと懸念しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

観察しているアカメガシワの木の冬芽が動き始めた。暖かくなる4月になり、裸芽と呼ばれる剥き出しの芽が開き始めたのだ。中には既に赤い葉が折りたたまれており、これは秋にポリフェノールを合成・蓄積していたためである。冬芽にはポリフェノールが豊富に含まれていると考えられるため、漢方などへの利用が気になるところだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑茶の緑色は葉緑素だが、紅茶の茶葉の褐色はフィオフィチンによる。フィオフィチンは、葉緑素の中心にあるマグネシウムが水素に置き換わることで生成される。マグネシウムの喪失により、緑色から褐色に変化する。紅茶の発酵過程でこの変化が起こる。つまり、紅茶の褐色は、変質した葉緑素であるフィオフィチン由来の色である。抽出された紅茶の溶液にもフィオフィチンが含まれる可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワの黄葉はキサントフィルという色素によるもの。キサントフィルはラジカルに関与する可能性があり、モノリグノールやキノンとのラジカルカップリングが考えられる。モノリグノールはリグニンの構成要素であり、ラジカルカップリングによって様々なリグニン構造が形成される。この多様性はリグニンの機能、特に植物の強度や腐朽抵抗性に影響を与える。キノンもラジカル反応に関与し、リグニン生合成経路の一部を担う。キノンは酸化還元反応を触媒し、モノリグノールのラジカル化を促進する役割を持つ。これらの反応は植物の成長や腐植形成に深く関わっている。キサントフィルもラジカル反応に関与するならば、植物の黄葉と腐植形成にも何らかの関連があるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フラバン-3-オールは、カテキンなどのフラボノイドの構成要素であり、縮合型タンニンの前駆体となる物質です。植物は、フラバン-3-オールを紫外線フィルターとして合成していると考えられています。芳香族炭化水素を持つフラバン-3-オールは紫外線を吸収するため、落葉樹の葉などに多く含まれ、紫外線から植物を守っています。このことから、フラバン-3-オールを多く含む落葉樹の葉は、堆肥の主原料として適していると考えられます。堆肥化プロセスにおいて、フラバン-3-オールは縮合型タンニンに変換され、土壌中の窒素と結合し、植物の栄養分となる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロツメクサの園芸種の葉の模様は、アントシアニンの一種と考えられます。葉によって色素の蓄積の仕方が異なり、暑さ対策のための遮光効果の可能性があります。筆者は、この葉を緑肥として利用したら、含まれるアントシアニンが土壌に良い影響を与えるのではないかと考えています。レンゲの葉でも同様の現象が見られ、タンニンのタンパク質凝集モデルと関連付けて考察しています。シロツメクサが緑肥としてどの程度繁茂するかは不明ですが、新たな土壌改良の可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワの若い葉が赤いのは、アントシアニンという色素を含む赤い星状毛が密生しているためです。この赤い毛は、展開したばかりの弱い葉を強い紫外線から守る役割を担っています。葉が成長するにつれて星状毛の密度は減り、葉緑素が増えるため、赤みが薄れて緑色になります。アカメガシワはパイオニア植物であり、荒れ地のような紫外線の強い環境に適応するために、このような特徴を進化させたと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シラカシの木が全体的に赤っぽく見えるのは、春紅葉の可能性があります。これは、クスノキなど常緑樹に見られる現象で、古い葉が紅色になり、新しい葉を紫外線から守ると考えられています。赤い色はアントシアニンという成分によるもので、紫外線を吸収する働きがあります。また、赤い葉は花の色を際立たせ、虫を誘引する役割も果たしているのかもしれません。春先は紫外線が強いため、植物はアントシアニンやフラボノイドなどの成分を蓄積して、自らの体を守っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クスノキは常緑樹ですが、4月頃に古い葉が紅葉して落葉します。新しい葉が展開した後に、古くなった葉が赤くなり、地面に真っ赤な絨毯を作ることもあります。筆者はこれまでクスノキの紅葉に気づきませんでしたが、植物に興味を持つことで、今まで見過ごしていた自然現象に気づくことができました。関連記事では、葉が赤くなるメカニズムや、赤い葉を持つことで鳥に食べられやすくなるという研究が紹介されています。これらの記事を通して、紅葉という現象の奥深さを知ることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農業用直管パイプに含まれる酸化チタンの作物への影響について、酸化チタン溶液を葉面散布し紫外線を照射する実験が行われました。結果は、酸化チタンは作物の全身獲得抵抗性を誘導しませんでしたが、紫外線から身を守るフラボノイドの前駆体の発現量増加が見られました。フラボノイドは植物にとって有益な物質であるため、直管パイプのサビの粉を散布しても作物への悪影響は少なく、むしろ良い影響がある可能性も示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海岸に生えるクロマツに対し、アカマツは山で見られる。アカマツはマツタケと共生するが、土が肥えた森林では生存競争に弱い。しかし、岩場や乾燥しやすい尾根筋など、他の植物が生息できないような劣悪な環境でも育つため、強いと言える面もある。要するに、アカマツは厳しい環境に適応した、たくましいマツと言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの葉が紫色になっているのは、霜によって葉が刺激され、アントシアニン合成が活発化したためと考えられます。アントシアニンはフラボノイドの一種で、重合するとタンニンのような働きをする可能性があります。記事では、タンニンが土壌中のタンパク質と結合し、窒素の可給性を低下させる可能性について考察しています。紫色になったレンゲの葉を土に漉き込むと、アントシアニンが土壌に影響を与える可能性があり、その影響については更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ノゲシの新葉は予想よりも早くアントシアニンを合成し始めた。中心部で展開した新葉は緑色だが、その縁の一部が紅色に変色している。これは、新葉でもアントシアニン合成が早期から開始されていることを示す。アントシアニンは、光合成産物から二次代謝によって合成され、植物体に紫外線などの有害な光線から保護する役割がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常緑樹であるシラカシの落ち葉に黄色い色素が残ることから、常緑樹の落葉にはカロテノイドの分解は必須ではない可能性と、常緑樹の落葉メカニズムへの疑問が生じます。常緑樹のクスノキは、日当たりの良い場所では葉が1年で半数落葉するそうです。これは、光合成時に発生する活性酸素による葉の老化が原因と考えられます。活性酸素は細胞にダメージを与えるため、過剰に発生すると葉の老化を早めます。活性酸素がエチレン合成を誘導し、落葉を促進している可能性も考えられます。今後の猛暑日増加に伴い、植物の酸化ストレスへの理解は重要性を増すと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常緑樹であるシラカシの落葉は、黄色い色素(カロテノイド)が残っていることから、落葉樹と常緑樹の違いは、秋頃の葉のカロテノイド消費量の違いではないかと考察しています。シラカシの葉はクチクラ層で覆われ光合成が抑えられているため、カロテノイド合成量が少ない、もしくはアブシジン酸合成能力が低い可能性が考えられます。これは、植物が過剰な光エネルギーから身を守る仕組みと関連している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、落葉に関連して葉の脱色とアブシジン酸の関係について考察しています。葉緑素は分解されマグネシウムが回収されますが、カロテノイドの行方が疑問として提示されています。そこで、植物ホルモンであるアブシジン酸が登場します。アブシジン酸は休眠や成長抑制に関与し、葉の脱色にも関係しています。そして、アブシジン酸はカロテノイドの一種であるビオラキサンチンを前駆体として合成されます。記事は、脱色中の葉でビオラキサンチンからアブシジン酸が合成される可能性を示唆し、更なる考察へと続きます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培において、「木をいじめる」技術は、植物ホルモンのアブシジン酸(ABA)の働きを利用し、意図的にストレスを与えることで収量や品質を向上させる方法です。具体的には、水やり制限や根切りなどが挙げられます。水やりを制限すると、トマトは乾燥ストレスを感じ、ABAを分泌します。ABAは気孔を閉じさせて水分の蒸散を防ぐとともに、果実への糖分の転流を促進し、甘くて風味の濃いトマトになります。根切りも同様の効果をもたらします。根を切ることで、トマトは危機感を覚え、ABAを分泌することで子孫を残そうとします。結果として、果実の肥大や糖度上昇などが期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、タンニンのタンパク質凝集作用が土壌中の窒素動態にどう影響するかを考察しています。タンニンは土壌中のタンパク質と結合し、分解を遅らせることで窒素の供給を抑制する可能性があるとされています。しかし、実際の土壌環境では、タンニンの種類や土壌微生物の活動など、様々な要因が影響するため、窒素動態への影響は一概には言えません。さらなる研究が必要とされています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの花芽形成は冬期のジベレリン処理で抑制されるが、その理由は花芽分化にある。花芽分化は冬期に起こり、枝に蓄積されたデンプン量に影響される。ジベレリンは栄養成長を促進しデンプン消費を促すため、結果的に花芽分化を抑制すると考えられる。一方、7~9月の乾燥ストレスはデンプン蓄積を促し花芽分化を増加させる。つまり、土壌の保水性改善による乾燥ストレスの軽減は、ジベレリン同様、花芽形成抑制につながる可能性がある。しかし、ミカンの栽培地では肥料運搬や土壌改良が難しいのが現状である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

壁面のツタが紅葉している理由について考察しています。著者は、日当たり良好な場所なので光合成過多による紅葉ではなく、土壌の栄養不足でもないことから、太陽光による壁の温度上昇がストレスとなり紅葉したのではないかと推測しています。その根拠として、すぐ横の青々としたツタでも、壁面に沿って伸びている先端部分は紅葉していることを挙げています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カタバミは種類が多く、その中には園芸品種で紫色の葉を持つものもある。紫色の葉はアントシアニンの蓄積によるもので、この品種は繁殖力が強く、こぼれ種でよく広がる。記事では、カタバミの多様性について触れ、詳細な情報が掲載されている「みんなの趣味の園芸」のウェブサイトへのリンクを紹介している。しかし、紫色の葉を持つカタバミが、なぜ他のカタバミよりも生育が良いのかは、この記事では明らかになっていない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツタは、吸盤と呼ばれる器官から粘着物質を分泌することで壁に付着します。この吸盤は元々は巻きひげが変化したもので、最初は緑色ですが、やがて脱色してリグニンを蓄積します。緑色の間は葉緑素を持ち、吸着に必要な物質を合成していると考えられています。壁にしっかり付着すると葉緑素は不要となり、維持コストが高いことから捨てられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ラムネ菓子に含まれるブドウ糖の製造方法について解説しています。ブドウ糖は砂糖と比べて甘味が少ないものの、脳が速やかに利用できるという利点があります。植物は貯蔵時にブドウ糖をショ糖に変換するため、菓子にブドウ糖を配合するには工業的な処理が必要です。ブドウ糖は、デンプンを酵素で分解することで製造されます。具体的には、黒麹菌から抽出されたグルコアミラーゼという酵素を用いた酵素液化法が用いられます。かつてはサツマイモのデンプンが原料として使用されていました。この記事では、ブドウ糖の製造がバイオテクノロジーに基づいたものであることを紹介しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エノコロは、夏の強光下でも効率的に光合成を行うC4植物。一方、春に繁茂するイヌムギは、葉の裏表に葉緑体が多く、強い光は苦手。これは、植物が光合成に必要な葉緑素を維持するコストや、光によるダメージを考慮しているためと考えられる。つまり、エノコロとイヌムギは、生育時期をずらすことで、光をめぐる競争を避け、それぞれが適した環境で生育していると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンバルで緑色片岩を探していた著者は、白い花のシマアザミと出会う。シマアザミは、葉が薄く肉厚で光沢があるのが特徴で、これは多湿な沖縄の気候に適応した結果だと考えられる。また、花の色が白であることにも触れ、紫外線が強い環境では白い花が有利になる可能性を示唆している。さらに、アザミは、その土地の環境に適応した形質を持つことから、シマアザミの葉の特徴と緑色が薄い点について考察を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールは活性酸素の除去だけでなく、アレルギー反応への関与も注目されています。花粉症などのアレルギー反応を引き起こすヒスタミンを分泌する細胞「好塩基球」に対し、ポリフェノールは活性調整を行うことが分かっています。具体的には、ポリフェノールの一種であるフラボノイド(ケルセチンやケンフェロールなど)が、好塩基球内でのヒスタミン分泌に関わるNFATやAP-1といったタンパク質の活性に影響を与えます。健全な野菜にはこれらのポリフェノールが多く含まれるため、野菜の質の低下はアレルギーに大きな影響を与えている可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、目の疲れ解消のサプリメント成分、ルテインについて解説しています。ルテインは緑黄色野菜に含まれるカロテノイドの一種ですが、豊富に含む食材は限られるため、日常的な摂取は難しいとされています。ルテインは体内で生成できないため、食事やサプリメントから摂取する必要があります。ヨモギはルテインを豊富に含み、アルツハイマー病予防効果も期待されています。鉄分不足解消には鉄分の多い食品を食べる必要があり、野菜だけでは不十分です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

除草剤の中には、植物のBCAA合成を阻害するものがあります。特に、ALS(アセト乳酸合成酵素)阻害剤は、BCAA合成の初期段階を阻害することで、イソロイシン、ロイシン、バリンの生成を妨げます。ダイズ栽培では、ALS阻害剤耐性遺伝子組み換えダイズが存在することから、実際にALS阻害剤が使用されている可能性があります。しかし、実際の使用状況については更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

栗拾いに行った著者は、栗の生態について疑問を抱く。栗はクヌギやアベマキと同じブナ科で落葉広葉樹だが、ドングリができるまでの期間が1年と短い。また、タンニンを含まず動物に食べられやすいにも関わらず、なぜ素早く堅果を形成するのか?毬の役割は?さらに、栗の木は他の木に比べて葉の黄化が早く、生産コストが高いのか?と考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風対策は、企業にとってESG経営の観点からも重要です。台風による被害は、企業の財産やサプライチェーンに影響を与えるだけでなく、地域社会や環境にも深刻なダメージを与えます。ESG投資家は、企業が気候変動対策や災害リスク軽減に積極的に取り組んでいるかを重視しており、台風対策への取り組みは、企業価値の向上に繋がります。具体的には、BCPの策定、再生可能エネルギーの導入、建物の耐風化など、ハード・ソフト両面の対策が求められます。企業は、ステークホルダーとの対話を 통해、持続可能な社会の実現に貢献していく必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風の時期に思い浮かぶバーチャルウォーター(仮想水)について解説する記事です。輸入に依存する肉牛の飼料用トウモロコシを例に、その作物に含まれる水が海外から日本にもたらされるメカニズムを詳述。デンプンとして固定された水や純粋な水が国内で利用され、牛の排泄物処理を経て最終的に海へ流れ出ます。筆者は、近年の豪雨報道に触れ、海にたどり着いた水が雲となり、再び日本に戻ってくる水循環の可能性を示唆。食料輸入が日本の水資源に与える影響と、地球規模での水の動きに対する意識を促す内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サクラの木の下で見つけた赤い落葉について、筆者がその色素の正体を考察しています。当初は「カロテノイド」かと考えましたが、帰宅後に写真を見直し、光合成を抑える「アントシアニン」の可能性も浮上。赤色のカロテノイドの話題が少ないことから、時期的にアントシアニンであると推測しています。もしこの赤色がアントシアニンであれば、今年の紅葉は例年以上に色鮮やかになるかもしれないという、筆者の期待が込められた記事です。落葉の色素から自然のメカニズムに思いを馳せる、興味深い内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エノコログサ(通称ねこじゃらし)の群生地。夏の終わり、他の草が猛暑で弱る中、エノコログサは青々と茂り、これから光合成を盛んに行うという力強さを感じさせる。その生命力溢れる姿は、見る人に涼しさを感じさせる。エノコログサはC4型の光合成を行う植物で、夏の終わりから目立ち始める。その力強い緑は、厳しい暑さの中でもたくましく生きる植物の生命力を象徴しているかのようである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「条件的なCAM型植物のツルムラサキ」と題された記事は、ツルムラサキが多量の水溶性食物繊維ペクチンを含む理由を探ります。その手掛かりとして、温暖化対策で注目されるCAM型植物の栽培動向から、ツルムラサキが「条件的CAM」に分類されることに着目。CAM回路は、暑い環境下で水分の蒸散を抑えるため、夜間に光合成の暗反応を行う特殊なメカニズムです。ツルムラサキのペクチン含有量の多さが、このCAM特性と関連している可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物性食品に多い非ヘム鉄は、主に鉄硫黄タンパクという形で存在します。これは光合成で重要な役割を果たすタンパク質で、鉄と硫黄(システイン由来)から構成されています。鉄硫黄タンパクは電子伝達体として機能し、光合成過程で水から得られた電子を他の器官に運搬します。非ヘム鉄はヘム鉄に比べて吸収率が低いですが、ビタミンCなどの還元剤と共に摂取することで吸収が促進されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツツジの隙間から伸びるイネ科の草が不自然に曲がっているのは、ヤブガラシが巻き付いているためでした。どちらもツツジの根元から発芽し、限られた光を求めて競合しながら成長しています。ツツジの背丈を超えた後も、今度はイネ科の草とヤブガラシが光の奪い合いをしている様子は、過酷な生存競争を物語る興味深い場面です。背の高い植物の下で発芽した草は、厳しい環境を生き抜かなければなりません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、ツワブキの強い生命力を見て、キクイモ栽培の経験から、キクイモが畑作に不向きな理由を考察しています。筆者は、キクイモが「養分食い」であることから、土中のミネラルを大量に吸収すると考えました。川に近い場所では、上流から絶えずミネラルが供給されるため、キクイモのような植物も育つことができます。しかし、畑ではミネラルの供給が限られるため、キクイモ栽培後には土壌が疲弊し、次の作物が育ちにくくなると推測しています。さらに、キクイモがミネラル豊富であると言われるのは、川に近い環境で育つ性質と関連があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチョウの黄葉は、他の落葉樹と異なり茶褐色にならない。これは、イチョウの葉がタンニンをあまり蓄積しないためである。タンニンは虫害や紫外線から葉を守る役割を持つが、イチョウの葉にはその機能が見られない。 しかし、実際には虫食いの痕跡はほとんど見られない。イチョウの葉には、ブナ科などの落葉樹とは異なる、独自の防御メカニズムが存在する可能性がある。これらの観察は、植物の進化と環境適応について新たな視点を与えてくれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

陰樹は、弱い光でも光合成を効率的に行えるよう適応した植物です。具体的には、葉を薄く広くすることで光を最大限に受け、葉緑体の量を増やすことで光合成能力を高めています。また、呼吸速度を抑制することでエネルギー消費を抑え、暗い環境でも生存できるように適応しています。これらの特徴により、陰樹は光が弱い林床でも生育することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

棚田式の水管理が、区画整理された水田でも稲作に有効なのではないか、という考察をまとめた文章です。区画整理された水田では、水路から直接冷たい水が入り、高温になったイネにストレスを与えてしまう可能性があります。一方、棚田では水が段階的に供給されるため、水温が安定し、イネへのストレスも軽減されます。そこで、中干しを行わずに水を張り続けることで、水温を安定させ、イネへのストレスを軽減できるのではないかと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、水田の中干しがもたらす問題提起の続きとして、従来の管理技術に警鐘を鳴らすものです。年々増加する猛暑日により、イネの光合成タンパクや花粉が失活し、元に戻らない深刻な懸念を提示。中干しは水田本来の優れた機能を損ない、数年後には許容できない悪影響が生じる可能性を指摘します。解決策として、猛暑日でも地域全体で中干しせず、イネの葉を常に冷却する(蒸散を促す)管理技術を提案。これにより、タンパク失活を防ぎ、光合成量増加、病害耐性向上、農薬削減、さらには周辺の体感温度低下といった多岐にわたるメリットが期待されます。持続可能な稲作と社会のため、地域全体での中干しなし技術の確立が急務だと訴えかけます。