/** Geminiが自動生成した概要 **/

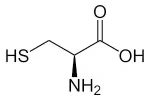

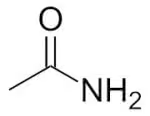

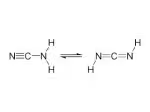

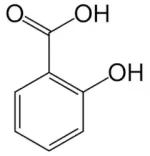

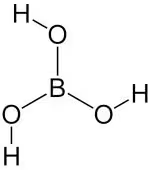

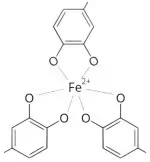

ビール酵母由来の肥料は作物の抵抗性を高める効果がありますが、その効果を最大限に引き出すには工夫が必要です。抵抗性向上のカギとなるのは、活性酸素を除去する酵素SODの合成誘導。SODは鉄やマンガンなどの微量要素と多くのアミノ酸から作られるため、ビール酵母肥料を散布する際は、アミノ酸肥料や微量要素を混合して施肥することが不可欠です。また、ビール酵母に含まれるβ-グルカンと鉄・マンガンを混合した際に生じる反応が、作物に悪影響を与えないか事前の確認が極めて重要となります。これらの点に留意し、効果的な抵抗性向上と健全な作物育成を目指しましょう。