大鹿村というところで、中央構造線が露頭している箇所を見てきた。

大鹿村というのは、

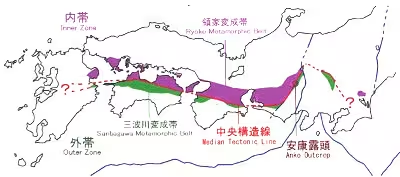

長野県の南部にあたる。今回見てきた中央構造線というのは、

中国側のユーラシアプレートと、フィリピンプレートがぶつかった時に出来た南北を分ける大きな断層の事を指す。

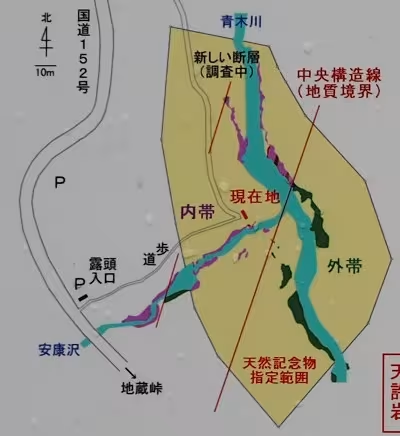

矢印で示した箇所の左側が大陸側の花崗岩の破砕岩で日本の北(内帯:ないたいと呼ぶ)になり、右側が緑色岩(付加体)の破砕岩で日本の南(外帯:がいたいと呼ぶ)になる。

境界から各々の向きを見てみると、

こちらが内帯で、※ところどころある黒いところは花崗岩の破砕岩が焦げたところ

こちらが外帯で、まるで別の場所にいるような錯覚を受ける程、全くことなる地質となっている。

南北の表現を使ったけど、とある事情によって、大鹿村の中央構造線は

西南日本内帯と西南日本外帯という表現によって分けられていた。

中央構造線が北方向に出っ張っている箇所のところにある黒い線はフォッサマグナの際に挙がった糸魚川-静岡構造線で、糸魚川とちょうど逆側にある静岡の伊豆半島が、中高構造線を歪めた要因であるとのことだけど、それはいずれ伊豆半島を訪れた時にでも書くとしよう。

とりあえず今までの整理として、中央構造線を形成する2つのプレートの内、ユーラシアプレートは新潟県の糸魚川市にあるフォッサマグナ、フィリピンプレートは神奈川県の三浦市にある城ヶ島で話題に挙がった。

現地に行って実際のものを見ると本では得られない知識を得ることが出来て、

徳島県吉野川市で見かけた緑色岩のこともしっくりくるし、フォッサマグナの際に記載した付加体の理解に誤りがあることもわかった。

誤りというのは、日本列島誕生。フォッサマグナの記事で糸魚川-静岡構造線のところのプレートのぶつかりによって出来た付加体と岐阜県の最古の石を関連付けていたけれども、

フォッサマグナの形成がはじまったのが3000万年前、詳細は省略するけれども、最古の石の飛水峡はそれよりも前に隆起していたので、糸魚川-静岡構造線のプレートのぶつかりでは大きな関係はない。

長くなったので今回はここまでにしておく。

-続く-

補足

中央構造線についての詳しい説明が記載されたサイトの紹介

関連記事