SBクリエイティブから出版された量子力学で生命の謎を解くという本を読んでいる。

量子力学という今まで一切触れてこず、全くの未知故、序盤の方で記載されていた内容で既に衝撃だった。

何が衝撃だったか?といえば、酵素の働きを量子力学で表現するとこんなにも鮮明になるのか!ということ。

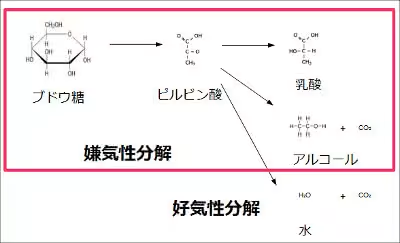

酵素といえば、高校生物や生化学で下記のような内容を習う。

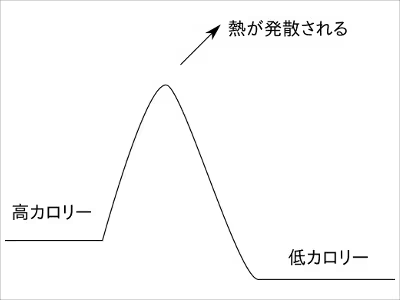

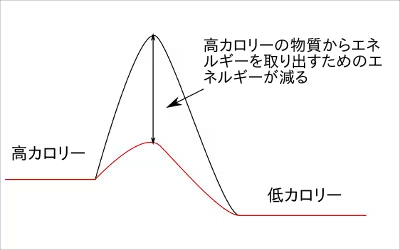

ざっくりとした物質になるけれども、エネルギー(カロリー)を持つ物質があったとして、たくさん高カロリーの物質から低カロリーの物質に変わる時、熱等の外からのエネルギーをたくさんかけることで、ある点を境にエネルギーをたくさん放出しながら低カロリーの物質になる。

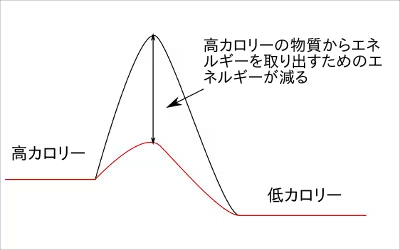

このような規則が背景にあった上で、同じ高カロリーの物質を低カロリーの物質に変えることが出来る酵素があったとすると、

酵素(赤い実線)は高カロリーの物質を少ないエネルギーで低カロリーの物質に変える。

ここでいう少ないエネルギーというのはATP等を指す。

通常だったら、多くのエネルギーを使用しなければならなかったところ、酵素は少ないエネルギーで低カロリーの物質へと変えるため、この時の差分を生物は自身の運動のために使用することができる。

これまたざっくりとした表現だけれども、ブドウ糖を高カロリー、水と二酸化炭素を低カロリーの物質と置き換えれば、ブドウ糖からエネルギーを取り出して、水と二酸化炭素を排出するとイメージすればわかりやすい。

生物学を勉強していて、この反応が出てきた時にこうは思わなかっただろうか?

アミノ酸が並んだタンパク質が面白い形をしていて、その箇所に対象となる高カロリーの物質が繋がっただけで、なんで物質の形は変わるんだよ!と

以前、どの生物も電子を欲しがっているという表現を使用した。

更に

いつも紹介している上記の本で面白い解釈方法があり記載しておくと、

電子は糊付けのように使用し、水素はあるものを塞ぐように使用すると

これは糖のような有機化合物がパッと頭に浮かぶのであればしっくりとくる表現だ。

以前作成したこの表でも、水素(H)がCの余剰の手を塞いでる感はあるよね。

塞ぐ時に電子で水素を糊付けしている。

というわけで、

ここでいう差分を電子の獲得という視点で見ると、酵素の働きそのものが更に鮮明に見えてくるよね。

ということになる。

この詳細に入る前に、最近よく話題に挙がる金属酵素を触れておくと、タンパク質が金属と出会い取り込む事で生まれた酵素は素晴らしい機能を持つという話題を以前記載した。

一例を挙げると、マンガンと取り込んだ酵素が水から電子(e-)を引っ張り出しつつ、水素(H)と酸素(O)に分けるというものがある。

12H2O → 24H+ + 24e- + 6O2

酵素に取り込まれた金属が、対象となる基質を引きつける時に活躍し、この引きつける力が強い程、強靭なものを作ったり分解できるというイメージというところか。

-続く-