/** Geminiが自動生成した概要 **/

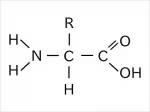

アミノ酸はタンパク質の構成要素であるだけでなく、個々のアミノ酸自体が植物に様々な影響を与える。例えば、プロリンは乾燥ストレス時に細胞内に蓄積し、植物の耐性を高める。また、チロシンは植物ホルモンであるサリチル酸の前駆体であり、サリチル酸は植物の病害抵抗性や成長に関与する。このように、アミノ酸は単なる材料ではなく、植物の様々な生理機能に直接関わる重要な役割を担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アミノ酸はタンパク質の構成要素であるだけでなく、個々のアミノ酸自体が植物に様々な影響を与える。例えば、プロリンは乾燥ストレス時に細胞内に蓄積し、植物の耐性を高める。また、チロシンは植物ホルモンであるサリチル酸の前駆体であり、サリチル酸は植物の病害抵抗性や成長に関与する。このように、アミノ酸は単なる材料ではなく、植物の様々な生理機能に直接関わる重要な役割を担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機態窒素とは、肥料中の炭素(C)と窒素(N)を含む有機化合物、主にタンパク質、ペプチド、アミノ酸です。植物は窒素を無機態で吸収すると考えられていたため、有機態窒素は土壌中で無機化される過程でゆっくりと肥効を発揮するとされていました。家畜糞堆肥にも、未消化の飼料や微生物の死骸などに由来するタンパク質が含まれるため、有機態窒素を含んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は排水性、保肥力が高く、土が固くなりにくい利点を持つ一方で、活性アルミナが出やすく、養分を溜め込みやすく、pHが低くなりやすいとされる。しかし、活性アルミナは腐植で対処可能で、養分の蓄積は減肥で、pH低下は良質な肥料で解決できる。つまり、黒ボク土の欠点は適切な管理で克服できるため、栽培しにくい土ではないと言える。むしろ、これらの特性を理解し適切に対処すれば、高塩ストレスを回避し秀品率向上に繋がる。黒ボク土へのネガティブなイメージは、黒ボク土中心の技術書が原因であり、他の土壌と比較すれば、黒ボク土の利点の多さが際立つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

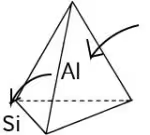

岩石が風化して粘土鉱物となり、更に植物の死骸が分解された腐植と結合することで、植物にとって良好な土壌環境が形成される。腐植と粘土鉱物は互いに分解を防ぎ合い安定した状態を保ち、作物の生育を促進する。植物のリグニンは、植物体を固くする役割を持つと同時に、分解されて土壌中で鉱物と馴染み、土壌改良に貢献する。この自然界の精巧なメカニズムは、偶然か必然かは不明だが、絶妙なバランスの上に成り立っており、このバランスが崩れると土壌環境は容易に変化する。腐植と粘土鉱物の結合、リグニンの分解による土壌改良効果など、自然界の巧妙な仕組みが土壌の肥沃度を高めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

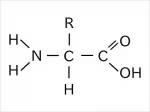

粘土鉱物の保肥力向上に寄与する同型置換について解説。Si四面体やAl八面体構造において、Si⁴⁺がAl³⁺、Al³⁺がMg²⁺などに置換されることで、全体が負に帯電する。この負電荷が養分を引き付けるため、保肥力が高まる。置換されたAl³⁺は水と反応し、水酸化アルミニウムAl(OH)₃とH⁺を生成する。この水酸化アルミニウムは、正長石からカオリナイト(1:1型)が形成される過程にも関与する。同型置換は粘土鉱物の風化過程で発生し、2:1型から1:1型への変質にも関連している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物はSiO四面体とAl八面体の組み合わせで、1:1型(カオリナイト等)と2:1型(モンモリロナイト等)がある。層間の水(層間水)の広さが保肥力(CEC)に関係し、モンモリロナイトの方がCECが高い。SiO四面体は珪素(Si)を中心とした四面体構造、Al八面体はアルミニウム(Al)を中心とした八面体構造で、これらが層状に重なって粘土鉱物を形成する。粘土質土壌でも、粘土鉱物の種類によって保肥力は異なるため、期待する効果が得られない場合もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチゴハウスで受粉のために飛び回るミツバチを目撃し、近年のミツバチ減少と殺虫剤の影響について考えさせられた。ハウス栽培では密空間のため、殺虫剤の影響が残りやすい。受粉期には殺虫剤を使用しないが、浸透移行性農薬の影響が残存している可能性がある。旬でない時期に需要のあるイチゴを無農薬栽培で安定供給するのは困難だが、農薬使用量削減は重要だ。治療薬ではなく予防薬として農薬を使用することで削減は可能。そのためには肥料や堆肥の選定が重要で、土壌への理解、ひいては「土とは何か?」という農業哲学に繋がる。土壌と肥料、農薬の関係性を理解し、施肥設計を見直すことで、農薬防除の回数を減らし、持続可能な農業を目指せる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保肥力について、石の構造と風化による影響に着目した考察。鉱物の同型置換と破壊原子価による保肥力の仕組みを説明し、大鹿村の中央構造線露頭見学で得た知見を紹介。学芸員との会話から、玄武岩質の土壌と泥岩質の土壌の特性比較、特に泥岩に含まれる太古の有機物由来の肥沃性への期待が示唆される。堆積岩である泥岩の形成過程を解説し、風化によって砂、粘土、有機物が含まれる泥岩が、土壌への有効な有機物を供給する可能性について考察している。関連として、泥炭土や客土の話題にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shop用の再注文プラグインが開発されました。 以前作成された注文複製プラグインとは異なり、今回のプラグインは顧客情報を変更した再注文を可能にします。注文詳細画面に「注文の再登録」ボタンが追加され、クリックすると管理画面の注文登録画面に遷移します。以前の注文の商品情報が自動入力されるため、顧客と支払い方法を選択するだけで再注文が完了します。この機能は、商品点数の多い注文や、施工計算の見積書作成などで特に効果を発揮します。プラグインはsaitodev.co/soycms/soyshop/からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルカノ式火山の火山灰土壌は、輝石や角閃石といった造岩鉱物を多く含み、植物の生育に有利な性質を持つ。これらの鉱物は風化速度が速いため、カリウムやマグネシウム、カルシウム、鉄などの植物必須元素を供給する。また、風化過程で粘土鉱物が生成され、保水性や保肥性を向上させる。ただし、リン酸固定能が高いため、リン酸肥料の施用には注意が必要となる。さらに、火山性土壌特有の軽石や火山礫は、土壌の通気性や排水性を高める効果がある。これらの特性から、ブルカノ式火山由来の土壌は、適切な管理を行うことで高い生産性を持つ農地となる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物の理解を深めるため、各地のジオパークや博物館で得た情報をもとに、土壌における役割を考察している。地震や火山活動により長石などのアルミノ珪酸塩が粘土鉱物に変質する過程に着目し、図鑑で長石の種類や変質経路を調べた。温泉のpH変化と粘土鉱物の関係、黒ボク土のアロフェンと非アロフェンの起源にも触れ、どちらもアルミノ珪酸塩の二次鉱物であることを指摘。最終的に、アルミノ珪酸塩の分布と火成岩の関係へと議論を展開する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、土の成り立ち、特に粘土鉱物について深く知りたいと考えています。土壌学では粘土鉱物の性質について学びましたが、生成過程や分布など、鉱物としての視点からの情報が不足していました。そこで、各地のジオパークや博物館を訪れ、地質や岩石について学びを深めてきました。その過程で、粘土鉱物が珪酸塩鉱物、特にテクトケイ酸塩と関連性が深いことを知り、さらなる探求を続けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

WordPress疲れのユーザーからSOY CMSへの問い合わせが増加し、情報不足を訴える声が寄せられている。彼らは情報が少ないことを理由に公式マニュアルの拡充や書籍化を求めるが、開発元はこれに対応する意思はない。開発元はSOY Shopの業務効率化に注力しており、WordPressからの乗り換えユーザー獲得を目指していない。情報が少ない現状はチャンスであり、ユーザー自身が情報発信すればコアユーザーとしての地位を確立し、書籍化も可能だと考えている。開発元の動機は優れた販売方法を学ぶことであり、「まとめれば売れる」という意見より、「勝機を見出し、まとめて売ったら売れた」という報告を期待している。よって、情報不足に関する問い合わせへの対応強化は行わない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の切り口の苦味は、植物が外敵から身を守るための防御機構によるものです。苦味の元となる化合物は、主にポリフェノール類やテルペノイド類で、これらはファイトアレキシンと呼ばれる物質群に属します。ファイトアレキシンは、植物が病原菌や害虫の攻撃を受けた際に生成される抗菌・抗毒作用を持つ物質です。野菜を切ると、細胞が破壊され、内部に存在する酵素と基質が反応し、ポリフェノールやテルペノイドが生成されます。例えば、ゴボウの苦味はポリフェノールの一種であるクロロゲン酸によるものです。また、アクと呼ばれる褐変現象も、ポリフェノールが酸化酵素と反応することで起こります。これらの苦味成分は、人間にとっては必ずしも悪いものではなく、抗酸化作用や抗炎症作用など、健康に beneficial な効果を持つ場合もあります。しかし、過剰摂取は消化器系への負担となる可能性もあるため、適量を摂取することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生物は常に活性酸素を発生しており、これは呼吸によるエネルギー産生の副産物である。活性酸素は細胞を傷つけるため、老化や病気の原因となる。しかし、生物は活性酸素を完全に排除するのではなく、免疫や細胞の情報伝達などにも利用している。活性酸素の発生源や種類、細胞への影響、そして生物がどのように活性酸素を利用し、防御しているかを理解することは、健康維持や病気予防に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボルドー液は、硫酸銅と消石灰の混合溶液から成る農薬である。硫酸銅は胆礬(硫酸銅(II)五水和物)を原料とし、酸化帯に存在し水に溶けやすい。消石灰は炭酸石灰から生成され、土壌pH調整に用いられる。ボルドー液は、消石灰の石灰乳に硫酸銅を加えて作られる。酸性条件で活発になるカビ対策として、硫酸銅の銅イオンの殺菌力を利用しつつ、消石灰でアルカリ性にすることで、酸性環境を好むカビの繁殖を抑える効果が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボルドー液は、硫酸銅と消石灰を混ぜて作る殺菌剤で、19世紀末にフランスのボルドー地方でブドウのべと病対策として開発されました。銅イオン(Cu²⁺)は殺菌効果を持ちますが、植物にも有害です。そこで、消石灰を加えて水酸化銅(II)を生成し、銅イオンの溶出速度を調整することで、植物への毒性を抑えつつ殺菌効果を発揮します。ボルドー液は、現在でも有機農法で広く利用されている、歴史ある銅製剤です。銅の結合力の強さは諸刃の剣であり、生物にとって必須であると同時に過剰になると有害となるため、その微妙なバランスが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

早朝、川辺で砂利の堆積地を観察した。水面には変則的な模様があり、堆積側の水の流れが弱まっている部分が凍っていた。薄い氷は踏むとパリッと割れた。流れの淀みに落ち葉が溜まり、それが氷に閉じ込められていた。水流が弱まることで氷が張り、落ち葉を定着させる様子が観察できた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

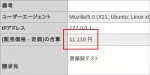

SOY Shopの施工費計算モジュールに、利益を乗せた金額から作業コストを計算しやすくする機能追加が行われた。 従来、部品ごとに利益を上乗せする計算方法では、全体の利益額が分かりにくかった。そこで、合算に含める/含めない項目を設定できるようになり、詳細画面で合計金額とは別に、含めない金額(主に作業コスト分)を表示できるようになった。これにより、合算から非包含金額を引くことで、実際の利益を容易に把握できる。この改良版モジュールはsaitodev.coからダウンロード可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

地面に密集して生えた短い茎の植物たちが、葉を互いの上に重ねるように広げ、日光を奪い合っている。おそらく同じ親株から落ちた種子、いわば兄弟同士だ。極端に短い茎のため、少しでも光を得ようと葉を広げ、隣り合う葉の上に乗せるほどの激しい競争を繰り広げている。これは兄弟であっても容赦なく潰し合う、自然の厳しさを象徴する光景と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの拡張機能で、部品毎の利益上乗せ方式の施工費計算に対応しました。商品登録時に仕入れ値(定価)と利益込み価格(通常価格)を登録し、注文時に各商品の差額を合計して利益を算出します。通常の施工費固定方式も併用可能です。商品毎の仕入れ値変更があっても過去の注文への影響を防ぐため、注文時の定価を記録し、過去の注文の利益計算には記録された定価を使用します。この機能を含むパッケージはsaitodev.coからダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

社会人・学生向けプログラミング教室で、Googleスプレッドシートの拡張機能を活用した業務アプリ作成の勉強会を実施。備品管理表を作成し、GAS(JavaScript)で毎週金曜日に備品不足をチェック、関係者へ調達指示メールを自動送信する仕組みを構築した。Googleスプレッドシートの複数人管理機能とGASによるGmail連携で、備品調査とメール送信を自動化。GoogleドライブとGASで業務効率化を図り、クリエイティブな作業時間を増やすという狙い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トゲアザミのトゲは、寒さ対策だけでなく、受光確保にも役立っている。毛深い草は霜を避けられるが、トゲアザミは落ち葉を適度に遠ざけることで、より巧妙な寒さ対策を行っている。トゲによって葉に落ち葉が密着せず、風の遮断と光合成の両立を実現している。他のロゼット植物より落ち葉の被覆が少ないのは、このトゲの効果によるものと考えられる。つまり、トゲアザミはトゲを利用して、保温と受光を最適化し、厳しい環境でも生き抜く強さを示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

霜の降りる寒い朝、葉の表面の毛に着目した筆者は、毛が霜から葉を守っているのではないかと考察する。特に、トゲアザミと思われる植物の葉は、びっしりと生えた毛と鋭いトゲを持ち、毛の先端には霜が溶けた水滴らしきものが観察された。このことから、毛が葉に霜が直接触れるのを防いでいると推測し、毛の役割の重要性を再認識する。光合成はできないものの、毛を作ることは植物にとって生存戦略上有利に働いているのではないかと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Ubuntu 17.10にアップグレード後、ASUS U37VCのタッチパッドで、軽く触れるだけでアイコンがドラッグされる問題が発生。Synapticsタッチパッドの設定ファイル(/etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf)の"FingerHigh"オプションの下に、"MaxTapTime" "50"を追加し、再起動することで解決。このパラメータはタップ認識の強さを設定するもので、値を小さくすると誤認識を減らせる。設定反映には再起動が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、冬の寒さの中で観察された植物の霜の様子について述べています。ロゼット状の植物の葉が赤く変色し、その上に独特な模様の霜が形成されている様子が写真と共に紹介されています。著者は、落ち葉についた霜とは異なるこの模様について、植物の葉の表面にある微細な毛が霜の形状に影響を与えているのではないかと推測しています。川辺に生息する別の植物の葉にも同様の毛があることが指摘され、寒さ対策との関連性が示唆されています。また、霜柱が土を持ち上げる現象に関する関連記事へのリンクも掲載されています。全体を通して、冬の自然観察を通して植物の生態への興味関心を深めている様子が描かれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

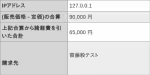

記事では、インターネット上のパケットを傍受して中身を確認する方法を解説しています。使用ツールはWiresharkで、無線LANに接続するPCと、傍受対象のスマホを同じネットワークに接続します。スマホと通信するパケットはPCも受信するため、Wiresharkでフィルタリングしてスマホの通信のみを抽出します。HTTP通信の場合は、パスワードなどの重要な情報が平文で送信されていることが確認できます。HTTPS通信の場合は暗号化されているため、傍受しても内容は解読できません。この実験を通して、HTTP通信の危険性とHTTPS通信の重要性を示しています。