/** Geminiが自動生成した概要 **/

息子と夕方の田んぼ観察が日課。物理性改善した田には多様な生き物がおり、息子は夢中。筆者は稲の生育状況を確認中、カマキリが稲にいるのを発見。水面を泳いで稲に辿り着く姿を目撃。田んぼ周辺にはカマキリが多数。アメンボも多く、カマキリが捕食した昆虫の食べ残しをアメンボが食べる可能性を考察。カマキリの意外な一面に驚いた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

息子と夕方の田んぼ観察が日課。物理性改善した田には多様な生き物がおり、息子は夢中。筆者は稲の生育状況を確認中、カマキリが稲にいるのを発見。水面を泳いで稲に辿り着く姿を目撃。田んぼ周辺にはカマキリが多数。アメンボも多く、カマキリが捕食した昆虫の食べ残しをアメンボが食べる可能性を考察。カマキリの意外な一面に驚いた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで、記事の更新日と作成日が異なる場合に更新日を出力する機能を追加しました。SEO対策として更新日の表示が推奨される一方、作成日も残したいというニーズに応え、`cms:id="is_updated"`タグを実装。作成日と更新日が同じ場合は作成日のみ、異なる場合は両方を表示します。構造化データプラグインとの併用も想定。詳細・ダウンロードは[https://saitodev.co/soycms/](https://saitodev.co/soycms/) にて。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の梅雨明けは記録的に早く、今後の異常気象が心配。特に農業用水不足が懸念される。対策として、畑作での浸水対策が重要。EFポリマーは保水性向上と土壌の多孔質化に役立つが、基肥と同時施肥が基本。緊急対策として、水没した畝間にEFポリマーを散布すると、粘土と集積し、保水性と通気性の高い土壌層を形成し、草抑え効果も期待できるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作土壌分析でまず見るべきはpH。pH5.5以下は鉄の溶脱を招き秋落ちの原因に。土壌pH低下は2:1型粘土鉱物(モンモリロナイト等)の減少が原因の可能性があり、これらは風化でpHを上げる働きを持つ。相談者の土壌ではpH改善傾向が見られ、CEC向上も確認。2:1型粘土鉱物の施肥が効果を発揮していると考えられる。土壌劣化は2:1型粘土鉱物の消耗と捉えられ、ケイ酸供給不足にも繋がるため、猛暑対策としても重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りでは、米ぬかに多く含まれるフィチン酸が微生物のフィターゼによって分解され、リン酸とイノシトールに分離されます。分離されたリン酸は核酸やリン脂質の材料となり、イノシトールは糖と同様に代謝されます。核酸は植物の発根促進に繋がるため、米ぬか嫌気ボカシ肥は植物の生育に有効です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

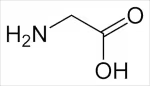

保存料として使われるアミノ酸の一種、グリシンについて解説。Geminiによると、グリシンは細菌の細胞壁合成を阻害することで保存効果を発揮する。具体的には、細菌の細胞壁成分であるD-アラニンがグリシンに置き換わることで細胞壁が不安定化し、細菌の増殖を抑制。加熱殺菌が難しい耐熱性芽胞菌にも有効。有用な成分でも増殖抑制効果を発見した研究者や、それを応用した開発者に感銘を受けるとし、添加物を一括りに悪とする風潮に疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで構造化データプラグインを開発。AI進化でブログ訪問者が減少したため、SEO対策として記事リライト時の更新日を明記する仕組みを追加。構造化データでJSON形式の更新日時を自動挿入し、HTTPヘッダーにもLast-Modifiedを挿入(HTMLキャッシュプラグインとの併用時は構造化データに委託)。パッケージはサイトからダウンロード可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りでは、酸素と水分量の調整が重要。特に、米ぬかのデンプンが有機酸に変化し、pHを下げ炭酸石灰と反応、水が発生する点に注意。水分量を減らす必要がある。生成される有機酸石灰は即効性があり使いやすい。硫酸石灰は硫化水素ガス発生のリスクがあるため注意。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵中、表面に白い箇所が出現後、一部が赤色に変化。生成AIによると、カロテノイドを合成する酵母やフザリウム属の菌が原因の可能性。ボカシ肥の良し悪しは香りで判断できるが、確認時の酸素流入を避けるため、現時点では臭いを確認しない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食品添加物は、自然毒から身を守るために重要な役割を果たしている。特に、致死レベルのボツリヌス菌の毒素を回避する亜硝酸ナトリウムは、人類の知恵の結晶とも言える。添加物について学ぶため、小学生高学年向けに「食品添加物キャラクター図鑑」を読むのがおすすめ。意外な化合物が添加物として使われていることに驚き、添加物に対する認識が深まるはず。大量の食塩摂取による健康被害を、添加物で回避できるのもメリット。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

南房総のナイスガイから今年もビワが届いた!今年は新鮮なうちに食べられたので、感想もバッチリ。大ぶりながらも甘みと酸味のバランスが良く、後味さっぱりで美味しかったとのこと。南房総のビワは最高!過去のビワに関する記事や、風邪予防のミカンに関する記事へのリンクも掲載。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の表面に白い箇所が発生。酵母か放線菌の可能性があり、酵母なら膜状、放線菌なら粉状になる。写真から粉っぽく見えるため放線菌かもしれないが、表面は酸素が残りやすく酵母の可能性も否定できない。今後の変化を観察する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで記事紹介自動投稿プラグインを開発。Geminiで記事の紹介文を生成し、X(旧Twitter)へ自動投稿する機能です。背景には、AI概要でブログ閲覧数が減少している現状があり、Geminiを広報担当として活用する目的があります。現在は特定ブログ向けですが、利用希望者は問い合わせください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の水が濁る原因として、土壌中の植物性有機物(特にタンニン)の量が関係している可能性がある。タンニンは粘土鉱物中のアルミニウムや鉄と結合し、粘土鉱物を凝集させる。その結果、粘土はコロイド化し難くなり、田の水が澄みやすくなると考えられる。また、タンニンと粘土鉱物の結合は土壌の物理性を長期的に向上させる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田植え後の水田の濁りが気になる。秀品率の低い田で濁りが続く原因として、過剰な代掻きや未分解有機物の存在が考えられる。ベテラン農家の指導による管理方法の差は少ないため、土壌の状態が影響している可能性が高い。畑作から転換した田で濁りが続く場合、土壌鉱物の劣化による腐植や金属系養分の保持能力の低下、リン酸やカルシウムの過剰蓄積が考えられる。特に粘土鉱物が関与する土壌鉱物の劣化は、コロイド化により濁りが解消されにくい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥にEFポリマーを加えることで、EFポリマー由来のペクチンからメタノールが生成される可能性がある。このメタノールが酪酸とエステル化し、リンゴやパイナップルの香りの酪酸メチルが合成される可能性がある。酪酸メチルを合成する菌として酵母が考えられる。メタノールは大量摂取で失明の危険性があるが、ボカシ肥作りでは揮発するため過度な心配は不要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りに、高吸水性樹脂EFポリマー(主成分:ペクチン)を新たに加えました。嫌気環境下でペクチンが分解される際、クロストリジウム属の細菌が関与する可能性があり、その過程でメタノールが生成されることがあります。このメタノールが、カルボン酸と反応して香り化合物を生成するのではないかと考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トクイテンさんの自社農場を訪問し、ロボットによる有機農業の自動化に向けた取り組みを見学しました。特に、トマト栽培の簡易化を目指すロボット開発に感銘を受けました。様々な創意工夫が凝らされており、得られた知見が他の作物にも応用できる可能性を感じました。今後、何らかの形でトクイテンさんの取り組みに関わっていきたいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵が進むと褐色化するのはメイラード反応による。米ぬかのデンプンとタンパク質が分解され、グルコースとアミノ酸が生成。これらが結合しシッフ塩基を経てアマドリ化合物となり、最終的に褐色のメラノイジンが生成される。この反応は腐植酸の形成にも重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りにおけるメイラード反応について解説。米ぬかの褐変化はメイラード反応によるもので、還元糖(グルコース)とアミノ酸が重要となる。グルコースはアルデヒド基を持ち還元性を示す。アミノ酸はアミノ基を持ち、これらが反応して褐色物質メラノイジンを生成する。今回はここまでで、次回はメイラード反応の詳細を解説する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の失敗サイン、今回はアンモニア。米ぬかのタンパク質が嫌気環境でアミノ酸に分解され、水分が多いと脱アミノ反応でアンモニアが発生。酵母がアンモニアを利用できれば問題ないが、水分管理が悪いと腐敗菌が活発になりアンモニアが蓄積。ただし、この反応で水分は消費される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作り失敗時の悪臭は、アンモニア、硫化水素、酪酸などが原因。特に酪酸は、通常酵母と結合して良い香りの酪酸エチルになるが、水分過多で酪酸菌が優勢になると酪酸が過剰に生成され悪臭となる。水分量の調整が、酪酸菌の活性を抑え、失敗を防ぐ鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りは、酵母・乳酸菌・酪酸菌の働きを利用します。成功のサインは、酪酸エチルによる甘い香り。これは、酵母が生成したエタノールと乳酸菌・酪酸菌が生成した酪酸が、酵母のエステル合成酵素によって結合した際に生まれます。この反応では水も生成され、酪酸菌は嫌気性のため密封が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属は、硝酸塩利用能を持つ菌株が存在し、硝酸塩を利用できる。硝酸塩利用能欠損変異株の存在がその証拠。積極的に利用するかは不明だが、無機窒素を利用できない真菌との競合環境下では、フザリウム属が優位になる可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケとトリコデルマの競合において、無機窒素(硫安)添加でトリコデルマが優位になるのは、トリコデルマが無機窒素(アンモニウムイオン、硝酸)をアミノ酸合成に利用できるため。生成AIによれば、トリコデルマはアンモニウムイオンをGDH/GS-GOGAT経路でアミノ酸に同化でき、硝酸も利用可能だが、アンモニア還元が必要で効率は低い。他の真菌も無機窒素を利用できるのかを知りたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

物理性改善、レンゲ、中干し無し栽培の田で2025年も田植えが無事終了。注目は、隣接する新しい田んぼでの稲作開始。土作りからの過程を追うことで、既存の田との比較を通して土や肥料に関する知見が深まることが期待される。2つの田んぼを観察することで、より深い理解が得られるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケ菌が分泌する直鎖アルコールとは、炭素が鎖状に連なり、末端にヒドロキシ基を持つ脂肪族アルコール(H3C-(CH2)n-CH2-OH)のこと。炭素数が増えるほど水に溶けにくくなり、沸点・融点が高くなるなどの特徴がある。シイタケ菌が脂肪酸から直鎖アルコールを合成すると思われるが、硫安の添加によりトリコデルマが優位になる理由は不明。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケの香り成分「レンチオニン」は硫黄を多く含む特殊な構造を持ち、人体に良い効果がある。記事では、このレンチオニンに注目し、硫黄過剰な土壌の解決策になる可能性に言及。ただし、シイタケ菌が栽培土壌で都合良く作用するかどうかは疑問が残ると指摘している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケ栽培において、トリコデルマというカビが天敵。培地に糖が多いとシイタケが優位になるが、硫安が多いとトリコデルマが優位になる。これはシイタケ菌がトリコデルマを阻害する直鎖アルコールを合成するため。糖が多いと直鎖アルコールを多く合成できる。硫安がトリコデルマ優位にする理由は、直鎖アルコールの合成酵素に影響するか、直接無効化するかのどちらかだと推測。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

糸状菌の理解を深めるため、「カビ図鑑ー野外で探す微生物の不思議ー」を読んだ感想です。糸状菌は目視しづらく理解が難しいため、本書は野外での探し方まで解説されており、特にトリコデルマの探し方が参考になりました。実際にトリコデルマを探してみようと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒麹菌の一種である*Aspergillus niger*はオクラトキシンを合成する可能性があるが、焼酎製造に使われる*A. awamori*や*A. kawachi*といった黒麹菌は基本的にオクラトキシンを合成しない。ただし、*A. awamori*の一部にはオクラトキシンを合成するものが存在する。黒麹菌の誕生過程においては、オクラトキシンが混入していた可能性も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

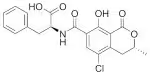

コウジカビが作るカビ毒、オクラトキシンについて調査。アフラトキシンを作るフラバスとオリゼーの関係から、味噌への混入の可能性を検討した流れで、他のマイコトキシンを調べてみた。オクラトキシンはオクラセウスやニゲル(黒麹菌)が生成し、ニゲルは酢の醸造に使われることから、酢のマイコトキシン問題も深掘りすることでコウジカビへの理解を深めたい。