/** Geminiが自動生成した概要 **/

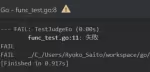

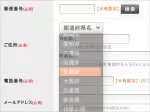

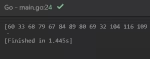

Go言語でHTTP GETリクエストを実行する方法を解説しています。`net/http`パッケージの`Get`関数で指定URLにアクセスし、レスポンスを取得します。`ioutil.ReadAll`でレスポンスボディを読み込み、`string`型に変換してHTML内容を表示します。エラー処理も実装し、最後に`response.Body.Close()`でクローズします。記事では、各段階の出力を示しながら、最終的にHTMLを取得するコードを完成させています。