/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミャンマーの土壌ポテンシャルは、花崗岩に含まれるボーキサイトによるラテライト(紅土)形成の影響で低い。建築石材に茶色の花崗岩が多く見られ、これはボーキサイトを含むためと考えられる。ボーキサイトは酸化アルミニウムを主成分とし、風化するとラテライトとなる。ラテライトは農業に不向きな土壌として知られる。ミャンマーで真っ赤な土の畑が少ないのは、この土壌の栽培困難性によるものと推測される。地質図からもボーキサイトの存在が示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミャンマーの土壌ポテンシャルは、花崗岩に含まれるボーキサイトによるラテライト(紅土)形成の影響で低い。建築石材に茶色の花崗岩が多く見られ、これはボーキサイトを含むためと考えられる。ボーキサイトは酸化アルミニウムを主成分とし、風化するとラテライトとなる。ラテライトは農業に不向きな土壌として知られる。ミャンマーで真っ赤な土の畑が少ないのは、この土壌の栽培困難性によるものと推測される。地質図からもボーキサイトの存在が示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミャンマーのヤンゴンで畑の土を観察した。ヤンゴンはアジア大陸の沿岸に位置し、赤い土壌が広がっている。現地で畑の土を間近で見ると、石英のような粒子が目立ち、花崗岩が風化した土壌と思われた。砂の隙間はカオリン粘土で埋まっている可能性がある。さらに、崩れた赤い石も多く見られ、土壌の組成について更なる考察の余地を残した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩地帯は、マグネシウムと鉄が多く、窒素、リン酸、カリウムが少ない特殊な土壌環境です。蛇紋岩はかんらん岩が水と反応して生成され、この過程で磁鉄鉱と水素も発生します。このため、蛇紋岩の山は磁性を帯びています。土壌はpHが高く、蛇紋石は粘土鉱物であるものの、腐植蓄積は少ないと予想されます。一般的な植物はマグネシウム過多とカリウム欠乏で吸水障害を起こしますが、一部の植物は適応し「蛇紋岩地植物群」を形成します。水田には利点がある一方、畑作では対策が必要です。また、高pHのため土壌中の鉄が溶脱しにくく、鉄欠乏も起こりやすい環境です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

煉瓦は苔によって土へと還るのか?という疑問を検証した記事です。煉瓦は粘土を高温で焼き固めたものですが、苔は岩の表面を分解する能力を持つため、煉瓦も分解される可能性があります。観察の結果、煉瓦表面に苔が生育し、その一部が剥がれ落ちていることが確認されました。剥がれ落ちた部分は風化が進み、土壌化している可能性があります。しかし、煉瓦の風化は苔だけでなく、水や風、気温変化など様々な要因が関わっています。苔の影響を単独で評価することは難しく、煉瓦が土に還るまでには非常に長い時間がかかると考えられます。結論として、苔は煉瓦の風化を促進する一因となるものの、煉瓦が完全に土に還るかどうかは更なる検証が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カルシウム過剰土壌では、植物はカルシウムを過剰吸収し、他の必須栄養素、特にマグネシウム、カリウム、鉄の吸収を阻害する。これが「カルシウム過剰によるカルシウム欠乏」と呼ばれる現象である。植物はカルシウム過多により、葉緑素の生成が阻害され、生育不良、黄化、葉の壊死などの症状を示す。土壌pHの上昇もカルシウム過剰の一因となり、微量栄養素の欠乏を招く。対策としては、硫黄や酸性肥料で土壌pHを調整し、拮抗作用を利用してマグネシウムなどの吸収を促進する必要がある。さらに、堆肥などの有機物を施用することで土壌構造を改善し、栄養バランスを整えることも重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopはカテゴリ向けカスタムサーチフィールドを追加。既存のカスタムサーチフィールドに統合し、カテゴリ詳細検索を強化しました。これにより、親子関係を超え、特定の条件を満たす複数カテゴリに紐付く商品を検索可能に。より詳細な商品検索フォームの設置を実現します。新機能は公式サイトで提供中です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

煉瓦とは、粘土、頁岩、泥を焼いたり圧縮して作る建築材料で、通常赤茶色の直方体。色は土中の鉄分に由来する。頁岩は堆積岩の一種で、圧力により固く、水平方向に割れやすい。煉瓦の主原料は泥と考えられる。白っぽい煉瓦は鉄分が少ないため、流紋岩質凝灰岩由来の泥岩などが使われている可能性がある。産業や栽培は鉱物資源に依存しており、煉瓦はその一例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大雨の続く夏、道端の草たちは激しい生存競争を繰り広げている。特にキク科の草は著しい伸長を見せているが、エノコロのように背が低い草が目立つ場所も存在する。それぞれの草が、光を求めて様々な戦略をとっている様子が伺える。背の高いキク科の草は、強靭な茎によって一本立ちし、周囲に余裕を見せる。一方、エノコロは背が低いながらも、群生することで光を確保しているようだ。それぞれの生存戦略によって、一見勝敗がつかないような攻防が繰り広げられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アミノ酸液肥には動物性と植物性があり、それぞれゼラチン、サトウキビ(黒糖肥料)由来である。ゼラチン由来の動物性肥料はアミノ酸含有量が80%以上と高く、炭水化物はほぼない。一方、黒糖肥料由来の植物性肥料はアミノ酸含有量は少ないが、カロリーとミネラルが豊富。特にカリウム含有量は高く、根張りに効果的。つまり、動物性肥料はアミノ酸を直接供給したい場合に、植物性肥料はアミノ酸に加え、カロリーとミネラルも補給したい場合に適している。植物性肥料は根張りを意識した施肥が効果的。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料は、短期的なコストとして捉える「原価」ではなく、長期的な視点で生産性向上に繋がる「投資」と考えるべきです。高品質な肥料は初期費用は高くても、生育促進、病害抵抗性の向上、収穫量の増加など、中長期的に見て大きなリターンをもたらします。一方、安価な肥料は一見コストを抑えられますが、土壌劣化や生育不良を招き、追加の肥料や農薬が必要となる場合も。結果として、想定外の費用や手間が発生し、全体の生産コストが増加する可能性があります。本当に必要な栄養素を適切な時期に供給することで、作物のポテンシャルを最大限に引き出し、持続可能な農業経営を実現できます。そのため、肥料選びは価格だけでなく、品質と長期的な効果を重視した「投資」として判断することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉面散布は、植物の葉に肥料などを直接散布する技術です。通常、植物は根から養分を吸収しますが、葉面散布では葉の気孔やクチクラ層を通して養分を吸収します。特に窒素は葉面吸収されやすく、尿素は葉面散布に適した窒素肥料として知られています。葉面散布の利点は、即効性があること、土壌条件に左右されにくいこと、肥料の利用効率が高いことなどが挙げられます。生育初期や根の機能が低下した時に有効で、少量の肥料で効果を発揮します。ただし、薬害のリスクもあるため、濃度や散布時期、天候に注意が必要です。また、すべての養分が葉面吸収できるわけではなく、カリウムやカルシウムなどは吸収されにくいので、土壌への施肥も重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都舞鶴の大江山麓の土壌は、超苦鉄質のかんらん岩や蛇紋岩の影響で高pH(約8)かつマグネシウム過剰、カリウム不足という特徴を持つ。実際に大江山麓で畑を借りた農家は、強い酸性肥料を用いても土壌pHは下がらず、カリウム不足も解消されずに栽培を断念した。これは、超苦鉄質岩にカリウムを含む鉱物が少なく、高pH土壌ではカリウムが吸収されにくいことが原因と考えられる。そのため、この地域ではカリ肥料の適切な施用が重要となる。また、土壌は鉄過剰により赤色を呈すると予想される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都舞鶴の大江山は、かんらん岩や蛇紋岩といった超塩基性岩で世界的に有名な地域。そこで緑色の石を発見し、かんらん石(宝石名:ペリドット)ではないかと推測。かんらん石はMg₂SiO₄とFe₂SiO₄の組成を持つケイ酸塩鉱物で、熱水変成すると蛇紋岩や苦土石に変化する。写真の白い部分は炭酸塩鉱物に似ているが、かんらん石が透明になったものか、蛇紋岩特有の模様かは不明。この地域で聞き取り調査を行い、次回に続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

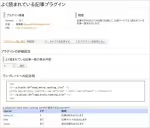

SOY CMS用の人気記事一覧プラグインが新たに開発されました。 ブログ記事詳細ページの表示回数をカウントし、サイト内の全ブログを集計してランキング表示します。表示時間による重み付けなどは行いません。プラグインの設定方法は画像付きで詳細ページに記載されています。最新版を含むパッケージはsaitodev.co/soycms/からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

雷雨の翌日に植物が活発になるのは、雨中のマグネシウムや落雷による窒素酸化物など、葉面吸収による栄養分の供給が関係していると考えられる。雨には無視できない量のマグネシウムが含まれており、落雷のエネルギーは空気中の窒素を窒素酸化物に変換する。雷雨時は光合成が抑制されるため、根からの養分吸収は少ない。しかし、雷雨後には植物が急激に成長することから、葉面吸収によって得たマグネシウムや窒素酸化物を利用している可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉面散布は、肥料成分を葉から吸収させる方法。尿素は、葉面散布でよく使われる速効性窒素肥料。化粧水にも使われ、皮膚表面を変成させて成分浸透を助けるように、植物の葉にも同様の効果があると考えられる。尿素は浸透・拡散性が高く、窒素供給だけでなく他の成分の吸収も高める。葉面散布は、微量要素の追肥から始まり、主要要素にも利用が広がっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSの記事詳細ページで、同じカテゴリの記事一覧を表示する「同一カテゴリーの記事一覧ブロックプラグイン」が開発されました。このプラグインは、SOY CMSのプラグインブロック上で動作し、ブログページの記事ページでのみ機能します。プラグインブロックの使い方については、別記事「SOY CMSでプラグインブロックを追加してみた」を参照ください。ダウンロードはsaitodev.co/soycms/ から可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の大雨で、土壌への窒素補給を想起する。雨は例年通り降るもので、積乱雲の上昇気流と対流圏界面が関係する。雲粒はエアロゾルを核に形成され、落下・結合し雨となる。雨には火山灰由来のミネラルが含まれ、作物に有益。土壌の保肥力を高めることが、雨の恩恵を最大限に活かす鍵となる。腐植と粘土が保肥力の構成要素。落雷の話は次回へ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

醒ヶ井宿の湧水地帯の地質である玄武岩と石灰岩を踏まえ、近くの醒井渓谷を探索。渓谷では鋭利に割れたチャートと思われる岩石を発見し、地質図とも一致した。また、醒ヶ井宿の武蔵川でも見かけた赤い石が渓谷の川にもあり、鉄分が多いのではないかと推測。近くに現役の石灰岩鉱山があることも確認した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

関東中心に牛糞堆肥が良いとされる理由を、土壌の特性から考察した記事です。関東に多い黒ボク土は、アルミニウムイオンが溶脱しやすく根の伸長を阻害する一方、アロフェンによるAECで硝酸イオンなどを吸着します。牛糞堆肥はリン酸がアルミニウムを無害化し、硝酸塩もAECが吸着するため、黒ボク土の欠点を補う効果があります。また、牛糞堆肥の腐植はアロフェンと結合し土壌に残ります。つまり、黒ボク土と牛糞堆肥は互いの短所を打ち消し、長所を引き立て合う関係です。この相乗効果は北海道東部、東北東部、関東一帯、九州中南部といった黒ボク土地域で有効ですが、他の地域では牛糞堆肥の負の側面が目立ち、特にハウス栽培で顕著になります。加えて、牛糞堆肥は窒素肥料代替として減肥率向上にも貢献します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レストラン向け海外野菜・ハーブ栽培ハウスで、食用のナデシコが育てられている様子が紹介されています。ハウスの入り口といった「一等地」に咲くことから、観賞用ではなくエディブルフラワーであることが判明。通常のナデシコに加え、ビジョナデシコも栽培されています。ナデシコは花びらの形状や色が豊富で多様な需要が見込まれる一方で、どの品種を選ぶかが生産者の「腕の見せ所」であり、他の作物よりも品種選定が難しいと筆者は指摘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shop 1.17.4はPHP7非対応、常時SSL未対応、税率計算の誤りが未修正のまま公開されたため、筆者はこれらの問題を修正。公式版の差分をマージした独自パッケージ「SOY CMS 1.17.4p7.X」をsaitodev.coで配布開始しました。このバージョンではオーダーカスタムフィールドの表示不具合も修正されています。カート部分の修正が多いため、バージョンアップの際は一部プラグインが動作しなくなる可能性があり、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

東尋坊近くの国営農地で、深く掘り返された畑の土壌を観察した。土壌は赤っぽく粘土質で、安山岩質の火山岩が風化したものと推測される。地質図もこれを裏付けている。以前訪れた桜島も安山岩質であり、火山灰の風化による土壌形成との共通点が見られる。掘り返された土壌の粘土質な性質から、この地域の岩は粘土鉱物まで風化が進んでいると考えられる。赤っぽい土壌は安山岩由来の可能性を示唆しており、今後の土壌観察の指標となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風の大雨でできた水たまりに、線路沿いに繁茂するイネ科の植物(おそらくメヒシバ)が浸かっていた。この植物は茎が地面に付くと不定根を発生させ、横方向へ広がる。水たまりに浸かった茎は折れており、水が引けば不定根を広げるチャンスとなるはずだった。しかし、そこはアスファルト舗装の上。不定根は根付くことができず、伸長を続けても根付く場所はない。植物にとって、舗装は成長を阻害する障害であり、まるで鬱のような状態を引き起こすと言える。土の道なら、根付くまで多少伸長すれば良いだけなのである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の梅雨の大雨で川土手の草が急成長している。一見赤クローバーが目立つが、実際はハルジオンの方が背丈も花の数も多い。しかし、クローバーは丸いピンクの集合花のため、背の高い草の中でも目立つ。これは、不利な位置でも工夫次第で目立てるという好例で、商売にも通じる点だ。また、ハルジオンは貧乏草とも呼ばれることを知った。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農業では肥料が原価と見られがちだが、徹底した施肥設計により農薬使用が激減し、原価構成が逆転。莫大な経費削減と作物価値向上が実現した事例がある。これは、肥料が単なる費用ではなく、土作りへの「投資」であるため。長期的な影響を考慮すれば、肥料は原価ではなく投資として捉えるべきだと筆者は主張する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

装飾花は、受粉を媒介する昆虫を引き寄せるため花序の周辺部に形成される不稔の花である。アジサイでは、萼片が大きく発達し、本来の花弁や雄しべ、雌しべは退化していることが多い。しかし、装飾花にも雄しべや雌しべが存在するケースがあり、完全に不稔とは限らない。装飾花を持つ植物は、中央部に小さく目立たない両性花を配置し、周囲の装飾花が目立つことで昆虫を誘引する戦略をとっている。この両性花で受粉・種子形成が行われる。装飾花の萼片の色は土壌のpHによって変化することが知られており、アルミニウムイオンの吸収が関係している。