/** Geminiが自動生成した概要 **/

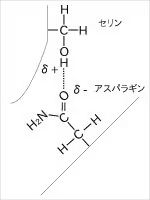

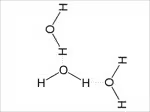

ゴールデンウィーク頃に咲く八重黒龍藤という八重咲きの藤を紹介している。通常の藤の花はマメ科特有の形をしているが、八重黒龍藤は花弁が多く、花の形が異なる。雄しべが変異して八重咲きになることは知られているが、通常の藤の花がどのように八重咲きになるのか疑問を呈している。また、マメ科の植物でも八重咲きになることを示している。記事には、藤棚から垂れ下がる八重黒龍藤と通常の藤の写真、八重咲きのメカニズムに関する記事へのリンク、そして撮影場所を示すGoogleマップが埋め込まれている。