/** Geminiが自動生成した概要 **/

NodeMCU(ESP8266)をWebサーバにする実験。MicroPythonのサンプルコードを参考に、GPIOピンの状態をWebページに表示する仕組みを作成。NmapでNodeMCUのIPアドレスを特定しブラウザからアクセスした結果、GPIOピンの状態がリアルタイムに確認できた。HTTP通信の基礎を学ぶ良い機会となり、今後は外部からのリクエストに応じて処理を行う仕組みも試したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

NodeMCU(ESP8266)をWebサーバにする実験。MicroPythonのサンプルコードを参考に、GPIOピンの状態をWebページに表示する仕組みを作成。NmapでNodeMCUのIPアドレスを特定しブラウザからアクセスした結果、GPIOピンの状態がリアルタイムに確認できた。HTTP通信の基礎を学ぶ良い機会となり、今後は外部からのリクエストに応じて処理を行う仕組みも試したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY ShopのGoogleログインプラグインが、Google Sign-In for WebsitesからSign In With Googleにアップデートされました。変更に伴い、HTMLタグやスクリプトを修正する必要があります。 以前は`googleUser.getBasicProfile()`でユーザー情報が取得できていましたが、現在はJWTが返却されるため、Base64デコードが必要です。`parseJwt`関数でJWTをデコードし、`json.email`でメールアドレスを取得します。 詳細はプラグイン詳細画面とサイト(saitodev.co/soycms/soyshop/)を参照してください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

XdebugはPHPのデバッグとプロファイリングツールです。`xdebug_debug_zval()`関数は、変数の内部表現であるzvalの情報を表示します。出力には、参照カウント(refcount)、参照かどうか(is_ref)、そして変数の型と値が含まれます。zvalの情報は、PHPのガベージコレクションの仕組みや変数の挙動を理解する上で重要です。Xdebugのドキュメントでは、`xdebug_debug_zval()`以外にも様々なデバッグ関数が紹介されています。これらを利用することで、PHPコードの実行状況を詳細に把握し、問題の特定やパフォーマンスの改善に役立てることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

CSSの読み込み方を変えることでSEO対策とページ表示速度の高速化を実現する方法を紹介。従来headタグ内に記述していた外部CSSをbody閉じタグ後へ移動することでレンダリングブロックを回避し、表示速度を向上させる。さらに、HTTP/2環境下ではファイル数削減が有効となるため、CSSをHTML内に直接記述する方法も提示。ただし、保守性向上のためにCMSのモジュール機能を活用し、HTML末尾にCSSを挿入する手法を推奨。この際、モジュールファイルの読み込みによる速度低下を防ぐため、最終HTMLのキャッシュ機構を併用することが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

PageSpeed Insightsでスコア100を目指すため、サーバー側の処理速度向上に取り組んだ。SEO対策として、PHP製CMSを使う場合、PHPバージョンを最新に保つことが重要。PHP7系はOPCacheにより高速化されており、バージョンアップだけでスコア向上も期待できる。VPSサーバでのバージョンアップ方法は過去記事を参照。PHP8ではJitコンパイラ導入で更なる高速化が見込まれる。かつてGo言語への移植も検討したが、PHPでスコア100達成できたため中止した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SEO対策として、データ転送量削減のためブラウザキャッシュを活用する方法を解説。HTML以外のファイルは一度取得すれば再取得不要なため、ApacheのExpiresモジュールでブラウザにキャッシュさせる。Ubuntu環境でApache2.4を前提に、a2enmod expiresコマンドでモジュールを有効化し、.htaccessにファイルタイプごとにキャッシュ期間を設定する記述を追加すれば完了。HTMLは即時、CSS/JavaScriptは10日間、画像は15日間キャッシュされるようになる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

HTTP/2は、HTTP/1.1以前のバージョンに比べて、複数のファイルを並列でダウンロードできるため、ウェブサイトの表示速度を大幅に向上させます。これにより、リクエスト回数とインターネット全体の回線使用量が削減されます。しかし、一度に送受信されるデータ量が増えるため、画像サイズの最適化が重要になります。ApacheサーバーでHTTP/2を有効にする方法は、別記事で紹介されています。より詳細な情報は、オライリーの"Real World HTTP"で学ぶことができます。現在、LiteSpeedのようなサーバーでは、さらに高速なHTTP/3(QUIC)が利用可能ですが、当サイトはApacheのHTTP/3対応を待っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

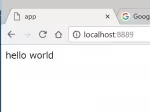

Go言語でHTTPクライアントを作成し、サーバーからのレスポンスを確認する方法を解説しています。`http.Get`でサーバーにリクエストを送信し、`httputil.DumpResponse`でレスポンス内容を人間が読める形式で取得します。サンプルコードでは、`localhost:8889`で動作するサーバーにアクセスし、レスポンスのヘッダーとボディを出力しています。出力例から、ステータスコード(200 OK)、コンテンツ長、コンテンツタイプ、日付、HTML本体などが確認できます。これにより、クライアントがサーバーからどのようなデータを受け取っているかを詳細に把握できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語でlocalhost:8889で動作するシンプルなWebサーバを作成する手順と動作確認方法の説明です。 `server.go` はルートパスへのアクセスに対し、リクエスト内容をコンソールに出力し、"hello world"を含むHTMLをレスポンスとして返します。`httputil.DumpRequest`でリクエスト内容をダンプし、`fmt.Println`でコンソールに表示、`io.WriteString`でレスポンスを書き込みます。`http.ListenAndServe`でサーバを起動し、ブラウザでアクセスすると"hello world"が表示されます。同時にコンソールにはリクエストヘッダ情報(例:GETメソッド、Host、User-Agentなど)が出力されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Brotli圧縮を試した結果、gzipよりも高い圧縮率を実現できることが分かり、サーバーでの利用を検討。Ubuntu 18.04ではaptでbrotliをインストール可能。画像ファイルの圧縮テストでは、オリジナル870.3kBに対し、Brotliは856.8kB、gzipは861.0kBと、Brotliが僅かに優れていた。圧縮コマンドは`brotli 元ファイル -o 圧縮ファイル`、解凍は`brotli -d 圧縮ファイル -o 元ファイル`。次の記事では、ApacheサーバーでBrotliを利用する方法を解説する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Webサービスの利用者増加に備え、Ubuntu 16.04サーバにMuninを導入して監視環境を構築した。Apacheのインストールと設定、muninとmunin-nodeのインストール後、アクセス制限を解除し、Basic認証を設定した。最後にファイアウォールでポート80, 443, 4949を開放し、セキュリティを強化した。今回は監視サーバ自体の設定を行い、次回は監視対象サーバの設定を行う。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSへの総当たり攻撃を試行する記事。Go言語でログインを試みるコードを作成し、IDとパスワードを固定で送信、ログイン失敗を確認。本来は辞書データを用いて繰り返し実行する計画だったが、SOY CMSのログインフォームにトークンのチェックがない事を発見。GitHubで管理しているコードにトークンチェックを追加し、攻撃を阻止した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Goの`http.Get`関数を用いてHTMLを文字列として取得する方法を解説。ライブラリに頼らず、ピュアな方法で実現。`http.Get`でURLを指定しレスポンスを受け取り、`res.Body`からHTML部分を読み込む。`ioutil.ReadAll`で読み込んだbody(byte型)を文字列に変換するために、`bytes.NewBuffer`でバッファに格納後、`buf.String()`で文字列型に変換する。`defer res.Body.Close()`で処理終了後にレスポンスをクローズ。最後に`fmt.Println`でHTML文字列を出力し、動作を確認。