/** Geminiが自動生成した概要 **/

敷石の隙間から生えたヤブガラシが、複雑に絡み合いながら外側へ伸びていた。その際、中心に咲いていたヒメジョオンに巻き付き、一緒に引っ張っていた。ヤブガラシは自身だけで外へ伸びればいいものを、ヒメジョオンにとっては迷惑な行為である。ヒメジョオンは甲虫類によって受粉するが、ヤブガラシによって花が傾くと甲虫が近寄りづらくなる。ヤブガラシの執念深い伸長は、他の植物にとっては迷惑な存在となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

敷石の隙間から生えたヤブガラシが、複雑に絡み合いながら外側へ伸びていた。その際、中心に咲いていたヒメジョオンに巻き付き、一緒に引っ張っていた。ヤブガラシは自身だけで外へ伸びればいいものを、ヒメジョオンにとっては迷惑な行為である。ヒメジョオンは甲虫類によって受粉するが、ヤブガラシによって花が傾くと甲虫が近寄りづらくなる。ヤブガラシの執念深い伸長は、他の植物にとっては迷惑な存在となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの注文検索機能が強化され、複数項目選択モードが追加されました。従来は注文状況や支払い状況の検索で1つの項目しか選択できませんでしたが、複数選択が可能になり、一度に複数の状況の注文を把握できるようになりました。例えば、「支払い確認済み」と「直接支払い」の注文を同時に検索できます。以前は、それぞれの状況で個別に検索する必要がありましたが、今回のアップデートにより、複数選択モードに切り替えることで、チェックボックス形式で複数の項目を選択できるようになりました。これにより、業務効率の向上が期待されます。対応版パッケージはサイト(https://saitodev.co/soycms/soyshop/)からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は生育に銅を必要とし、欠乏すると様々な生理障害が現れる。銅は多くの酵素の構成要素であり、特にリグニン生合成に関わるラッカーゼ、光合成に関わるプラストシアニンで重要な役割を果たす。ラッカーゼはリグニンの重合反応を触媒し、植物の強度や抵抗性を高める。プラストシアニンは電子伝達系で機能し、光合成効率に影響する。銅はまた、エチレン受容体、抗酸化酵素などにも関与し、植物の成長、ストレス耐性、病害抵抗性に関わる。銅は土壌中に存在するが、吸収されにくい形態も存在する。植物は銅の吸収、輸送、貯蔵を巧みに制御し、生育に最適な銅濃度を維持している。銅の過剰供給は毒性を示すため、そのバランスが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トチノキの実はサポニンが多く含まれ毒性を持つが、デンプンが豊富で、灰汁を使ったアク抜きにより食用となる。この「灰あわせ」は、実を水に浸した後、灰汁に浸すことでサポニンを溶出させる方法。灰汁のアルカリ性がサポニンの遊離を促す。この発見により雪国での永住が可能になった。灰は植物の金属系養分の酸化物塩や炭酸塩で、水に溶かすとアルカリ性を示す。薪を燃やした残りの灰には、リグニンなど木の成分が含まれている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トチノキの実のアクの正体は、タンニンとサポニンである。特にサポニンは、界面活性作用で細胞膜を破壊する性質を持ち、人体に毒性がある。このため、生食はできない。しかし、縄文時代の人々は灰汁を用いたアク抜き方法を発見し、トチノキの実を貴重なデンプン源として利用した。サルでさえ食べないトチノキの実を、人は灰の活用によって食料とした。囲炉裏から得られる灰は、暖をとるだけでなく、食料貯蔵にも役立ち、人類の文化発展に貢献したと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語でHTML内のimgタグのsrc属性を書き換える方法をコード例を用いて説明しています。`strings.Replace`関数を用いて``属性と不要な `/` を除去し、`regexp.MustCompile`と`ReplaceAllString`を用いて`/site/files[数字]/`部分を`./files/`に置換しています。具体的には、まず``を空文字列に、`/>`を`>`に置換します。そして正規表現`/site/files[0-9]*?/`にマッチする部分を`./files/`に置換することで、画像パスを相対パスに変更しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

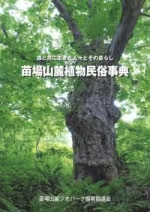

長野県栄村小滝集落で栽培される台風にも倒伏せず高食味な米に着目した著者は、その土地の特性を理解しようと苗場山麓ジオパークについて調べ、関連書籍「苗場山麓植物民俗事典」を購入した。同書は地質に加え、地域の植物と人々の関わりを民俗学的に解説していた。小滝の米に関する直接の情報は得られなかったものの、縄文時代から続く植物の利用法、特にトチノキの実の保存・加工法は新鮮な発見だった。この民俗学的視点は今後の研究に役立つと考え、著者は同書を座右に置くことにした。小滝集落の米の高品質の理由を探る過程で、地域の地形や地質だけでなく、植物と人間の長い歴史的な関係性にも関心を広げている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鴨川の草むらで黄色い花が目立ち、アヤメ科の特徴からキショウブと判明。調べると、環境省が「要注意外来生物」に指定し、在来種との競合や駆逐のおそれがある植物だった。繁殖力の強いキショウブの花茎に、巻きひげで他の植物に絡みつくカラスノエンドウが巻き付いていたが、花茎は少ししか曲がっておらず、キショウブの強さを実感させる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの注文状態に任意の項目を追加できるプラグインが開発されました。やまどうぐレンタル屋さんでのレンタル商品返却管理の課題を解決するために、注文状態と支払状況にフラグを追加する拡張ポイントが実装され、この機能を汎用化したプラグインが作成されました。プラグイン設定画面で注文状態を追加すると、注文詳細画面と注文検索画面に反映されます。これにより、返品待ちや返済済みといった独自のステータス管理が可能になり、注文検索の効率化に繋がります。生鮮食品など返品が発生するショップやレンタル商品を扱うショップで特に役立ちます。プラグインはsaitodev.coからダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語で特定サイトから複数画像を取得する処理を解説しています。まず、対象ページのHTMLを取得し、正規表現を用いて`img`タグの`src`属性から画像パスを抽出します。抽出したパスは`/site/files`を含むものだけをスライスに格納します。次に、スライス内の各パスに対して、サイトのドメインを付加して完全なURLを生成し、`http.Get`で画像データを取得します。取得したデータは`ioutil.ReadAll`でバイト型に変換後、ファイル名を取得するためにパスの最後の`/`以降の文字列をファイル名として新規ファイルを作成し、画像データを書き込み保存します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は、岩石の風化によって生成される微細な鉱物で、その種類や性質は元の岩石や風化の過程に影響される。花崗岩のような深成岩は風化しやすい性質を持つため、特に粘土鉱物の生成に大きく関わる。風化過程では、長石などの鉱物が分解され、カオリナイトやスメクタイトなどの粘土鉱物が形成される。これらの粘土鉱物は、農業や陶磁器など、様々な分野で利用されている。さらに、粘土鉱物は土壌の保水性や通気性にも影響を与え、植物の生育にも重要な役割を果たしている。粘土鉱物を理解することは、地球の物質循環や土壌の特性を理解する上で不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

比叡山山頂付近には大きな岩が配置されているが、これは庭園用に持ち込まれたものではなく、元からあったホルンフェルスと考えられる。ホルンフェルスはマグマの熱で変成した堆積岩で、風化しにくい性質を持つ。比叡山と大文字山は、風化しやすい花崗岩部分が削られ、ホルンフェルス部分が残り形成された。つまり、ホルンフェルスは土壌の主要構成要素にはなりにくく、地形形成に影響を与える。比叡山の地質図を見ると、山頂付近は花崗岩と堆積岩(付加体)が分布しており、周辺にはチャートが多い堆積岩も存在する。これらの岩質の違いが、比叡山の地形を形成する要因となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

複合機のFAX受信をGoogleドライブと連携し、ChatWorkで通知する仕組みを紹介。複合機がFAXをPDFでGoogleドライブに共有する機能を活用し、Google Apps ScriptでPDFを特定フォルダに移動、ファイル名と共にChatWorkへ通知する。これにより、外出先でもFAX内容を即時確認でき、紙の無駄や転送の手間を省ける。5分間隔でスクリプトを実行することで、ほぼリアルタイムな通知を実現。設定には、複合機側のGoogleドライブ連携と、スクリプト内のChatWork API設定が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語でHTMLのimgタグから画像を取得し、ファイル保存するコードの説明です。正規表現でsrc属性値を取得し、ファイル名を抽出し、URLを完成させます。HTTP GETリクエストで画像データを取得し、ファイルを作成して書き込みます。具体的な例として、`<img src="/site/files10/P5100314.JPG" ...>`から`P5100314.JPG`という名前で画像ファイルを保存する手順を解説しています。 コードは`https://saitodev.co`をベースURLとして使用し、`ioutil.ReadAll`でレスポンスボディ全体を読み込み、`os.Create`と`file.Write`でファイルに書き込んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブラタモリ京都・東山編で比叡山と大文字山の成り立ちを知り、比叡山山頂のガーデンミュージアム比叡の展望台から大文字山を眺めた。両山は9000万年前のマグマ活動で形成された花崗岩とホルンフェルスから成る。大文字山を望むことで花崗岩の巨大さを体感し、山の風化による変化を想像しやすくなった。比叡山山頂からの景色は、地質学的スケールの大きさを感じさせる貴重な体験となった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷では赤クローバが繁茂し、匍匐性の白クローバは背の高い赤クローバに埋もれがちだ。しかし、そんな中でも白クローバは逞しく花を咲かせる。地面を這うように伸びる茎は、周囲の高い葉に覆われていても、諦めずに立派な花を咲かせたのだ。発芽した場所が悪くても、周りの植物に負けずに成長した白クローバの姿は感動的だ。あとは昆虫に受粉を媒介してもらい、子孫を残すのみ。健気に咲く白クローバにエールを送らずにはいられない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Googleは常時SSL化をランキング要因の一つとしています。つまり、サイトがHTTPSを使用しているかどうかは、検索結果の順位に影響を与えます。しかし、その影響は軽微であり、他のSEO対策と比べると優先度は低いと言えるでしょう。常時SSL化の主なメリットはセキュリティの向上です。ユーザーの情報を暗号化することで、盗聴や改ざんのリスクを軽減できます。これはユーザーの信頼感向上に繋がり、間接的にSEO効果に繋がる可能性があります。また、常時SSL化によってサイトの表示速度が向上する可能性も指摘されています。Googleはサイトの表示速度もランキング要因としているため、結果的にSEOに良い影響を与える可能性があります。しかし、常時SSL化自体が劇的なSEO効果をもたらすわけではないので、他の重要なSEO対策を疎かにしてまで優先するべきではありません。コンテンツの質やユーザーエクスペリエンスの向上など、他のSEO対策と並行して行うことが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉がアントシアニンを蓄積する理由は、主に強い光や低温ストレスから葉を守るためです。アントシアニンは抗酸化物質として活性酸素を除去し、光合成器官の損傷を防ぎます。特に、春の新葉や秋の紅葉でアントシアニンが蓄積されるのは、これらの時期に葉が環境ストレスに晒されやすいからです。春の新葉は、未成熟な光合成器官を守るため、アントシアニンによって過剰な光エネルギーを吸収・散逸させます。一方、秋の紅葉では、落葉前に窒素などの栄養分を回収する過程で、葉緑体が分解され、光合成能力が低下します。この際に発生する活性酸素から葉を守るため、アントシアニンが蓄積されます。つまり、アントシアニンは植物にとって、環境ストレスから身を守るための重要な防御機構と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

線路沿いの金網に絡みついたつる性植物が、周囲に競合する草がないため、必要以上に伸長していた。金網よりも高く伸びたつるは、支えを失い風に揺れている。通常、植物は密集すると茎を伸ばすが、この植物は周囲に草がないにも関わらず伸長し続けたため、頑丈さに欠ける姿になってしまった。もし、環境に応じて茎の長さを調整できる植物がいれば、生存競争で有利になるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語でWebサイトから画像を取得し、ローカルに保存する方法を解説しています。`http.Get`で指定URLの画像データを取得し、`ioutil.ReadAll`でレスポンスボディをバイトスライスとして読み込みます。`os.Create`で新規ファイルを作成し、`file.Write`で取得したバイトデータを書き込むことで、画像ファイルを保存します。サンプルコードでは"植物のミカタ"の画像URLを使用し、"sample.jpg"として保存しています。記事では、HTTP GETリクエストとファイル作成の基本についても触れており、関連する記事へのリンクも提供しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

暖かくなり、茂る草の中に、以前繁茂していたカラスノエンドウの姿が見えなくなった。よく見ると、他の草に覆われていた。カラスノエンドウは、「春の陣、アナザーストーリー」で紹介されたように、硬い茎の草をも巻きひげで伸長方向を変えさせるほどだったが、今回は巻きひげを使えず、他の草に覆われ、太陽光競争に負けてしまっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語でファイルを作成する方法を解説しています。まず、`os.Stat`でファイルの存在確認を行い、存在しなければ`os.Create`で作成、存在すれば`os.Open`で開きます。`defer file.Close()`で確実にファイルを閉じ、`[]byte`に変換した文字列を`file.Write`で書き込みます。次に、`os.Stat`でディレクトリの存在確認を行い、なければ`os.Mkdir`で作成します。`filepath.Abs(".")`で現在のディレクトリを取得し、`os.Chdir`で作成したディレクトリに移動してから、上記と同様にファイルを作成・書き込みます。結果として、指定したディレクトリにファイルが作成されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

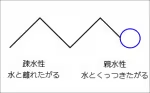

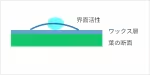

クチクラ層は植物の表面を覆うワックス層で、クチンとクタンという物質から構成される。クチンは脂肪酸由来のポリエステルで、構造は比較的よく解明されている。一方、クタンは炭水化物ポリマーと予想されているが、構造や合成経路は未解明な部分が多い。クチクラ層の構成物質自体が完全には解明されていないため、教科書等で詳細に扱われることが少ない。クチンが脂肪酸由来であることは、界面活性剤を含む展着剤の効果を説明づける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語のメソッドは、特定の型に紐づく関数です。`sample.go`で`Person`構造体を定義し、`Greet()`メソッドを実装します。`Greet()`メソッドは`Person`型のポインタ`*Person`をレシーバーとして受け取ります。`main.go`で`Person`型の変数`ryoko`を作成し、`ryoko.Greet()`と呼び出すことでメソッドを実行します。メソッド内では、レシーバー`p`を通して`Person`のフィールド(例:`p.Name`)にアクセスできます。初期実装では「こんにちは」と表示されますが、`fmt.Println(p.Name + "さん、こんにちは")`と変更することで「りょうこさん、こんにちは」と表示できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

登山用品レンタルの「やまどうぐレンタル屋」は、SOY Shopで運営しつつSalesforceを用いて顧客管理を行っていたが、SOY Shop内で完結させたいという要望からCRM機能強化を実施。オーダーカスタムフィールドや拡張ポイントを活用し、レンタル特有の発送・返却管理、納品書・検品書出力管理、配送状況連携、電話注文対応、実店舗受取管理などをSOY Shop内で実現。プラグインによる拡張のみでSalesforce並みの機能を実現し、本体のカスタマイズは行わずバージョンアップへの影響を排除。管理画面の表示速度最適化も実施。この機能強化は拡張ポイントを活用したプラグイン作成で再現可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語では、`type`キーワードで構造体(`struct`)を定義できる。構造体は複数の型の値をまとめたもので、例えば`Person`構造体に`id`、`name`、`reading`フィールドを持つ。`main`関数で`Person`型の変数`ryoko`を宣言し、値を代入して出力できる。構造体のフィールドへは`.`でアクセスする。また、構造体はパッケージに含めることができ、`sample`パッケージに`Person`構造体を定義し、`main`関数で`import`して`sample.Person`として利用できる。パッケージ内の構造体を利用する場合、フィールド名の最初の文字は大文字にする必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

展着剤は界面活性を利用し、薬剤を葉面に保持する。界面活性物質は疎水性と親水性の両方の性質を持ち、水中では疎水性部分を内側にしたミセルを形成する。この疎水性部分が葉面の油分やクチクラ層と親和することで、葉面に親水性の膜を作り、水溶性の薬剤を留める。しかし、膜の端がクチクラと接触している点に疑問が残る。クチクラ層は水を弾くだけでなく、有用成分を選択的に透過する可能性があり、膜の端と結合できる箇所が存在するかもしれない。このため、木酢液に洗剤(界面活性剤)を添加する意見が出てくる。