/** Geminiが自動生成した概要 **/

レシピのない環境で最高の開発環境を目指し、WindowsからUbuntuに移行した筆者は、Emacsを選択。シェルモードの使いにくさに悩み、zshを導入するもEmacsとシェルを同時に表示できない問題に直面。最終的にターミナルマルチプレクサtmuxを用いて、Emacsとzshを左右に配置する理想的な開発環境を実現した。今後の記事では、環境構築の詳細な手順を公開予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レシピのない環境で最高の開発環境を目指し、WindowsからUbuntuに移行した筆者は、Emacsを選択。シェルモードの使いにくさに悩み、zshを導入するもEmacsとシェルを同時に表示できない問題に直面。最終的にターミナルマルチプレクサtmuxを用いて、Emacsとzshを左右に配置する理想的な開発環境を実現した。今後の記事では、環境構築の詳細な手順を公開予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石畳の隙間からにょっきりと顔を出した笹の子を発見。近くに笹の茂みがあることから、地下茎で伸びてきたと考えられる。しかし、親株から少し離れた場所に芽生えているのは何故か? 地下茎は石畳の下を伸び、地上に出ようとしたが阻まれた。そこで少し離れた場所で再挑戦。これを繰り返すことで、ようやく石畳の隙間から芽を出すことに成功したのではないだろうか? 笹の生命力の強さを感じさせる光景だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄イオンは電子を放出しやすく受け取りやすい性質から、生物の様々な反応に関与する。例えば、植物は鉄イオンを利用して硝酸イオンを還元し、窒素を同化する。また、生物は活性酸素を用いて菌を殺菌するが、活性酸素は自身の細胞も傷つけるため、スーパーオキシドディスムターゼ(SOD)とペルオキシダーゼを用いて活性酸素を鎮める。これらの酵素は鉄(もしくはマンガン)から電子を受け取り、活性酸素を無害化する。つまり、鉄は活性酸素の生成と消去の両方に重要な役割を果たしている。このように、鉄とうまく付き合うことで、生物は様々な代謝をスムーズに行うことができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

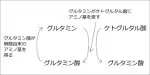

植物は光合成で得た糖を分解し、クエン酸回路の中間体である有機酸に、硝酸から還元したアミノ基(-NH₂)を付加することでアミノ酸を合成する。グルタミン酸はα-ケトグルタル酸に、アスパラギン酸はオキサロ酢酸に、アラニンはピルビン酸に、それぞれアミノ基が付加されて生成される。グルタミン酸は、アスパラギン酸とアラニンの合成にも関与する重要なアミノ酸である。植物がアミノ酸を直接吸収できれば、硝酸還元と糖分解の過程を省略できる。動物もアミノ基があれば有機酸からアミノ酸を合成できるが、必須アミノ酸は体内で合成できないか、合成量が不足するため、食物から摂取する必要がある。グルタミン酸は旨味成分としても重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中学生にプログラミングを教える中で、整数の割り算による正解率計算で予期せぬ結果になる例を紹介。C言語で整数の4割る5に100を掛けても、結果は0.000000%と表示される。これは整数演算で切り捨てが発生するため。また、0.2 + 0.12 の計算でも、結果は0.3200001と微妙にずれる。これはコンピュータが2進数で小数を表現する際の誤差によるもの。これらの例は、プログラミングを通して数学の理解を深める機会となるが、詳細な説明には数学的知識が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アジサイの装飾花は、両性花より先に咲く。ガクアジサイは両性花と装飾花が共存するが、ホンアジサイは装飾花が大部分を占める。両性花が咲いていない段階で装飾花だけが咲いているアジサイを観察し、著者は装飾花の役割に疑問を持つ。装飾花は虫を呼び寄せるためと考えられるが、両性花が咲いていない状態では意味がないように見える。著者は、装飾花が「花の場所を示す予告」であり、虫が花の位置を記憶するための手がかりになっているのではないかと推測する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

6月、雨の季節の風物詩である紫陽花。土壌のpHによって花色が変化すると言われるが、品種の多様さから疑問に思うこともある。京都の紫陽花名所として大原三千院が有名だが、梅宮神社も忘れてはならない。以下は昨年6月初旬に梅宮神社で撮影した紫陽花の写真。装飾花は咲いているものの、中心部の両性花はまだ蕾のものも多く、少し早めの訪問だったようだ。梅宮神社の紫陽花の様子を写真と共に紹介している。合わせて、以前訪れたハナショウブの様子をまとめた記事へのリンクも掲載。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中学生にプログラミングを教える中で、コンピュータが0と1で動く仕組みを理解させるため、C言語で書いたコードをアセンブリ言語、さらにバイナリの実行ファイルに変換する過程を見せた。苦Cとコンピュータサイエンスの教科書を参考に、gccコマンドでアセンブルとコンパイルを行い、出力されたhoge.sとa.out(バイナリ)を提示。バイナリエディタで16進表示されたa.outから2進数での動作を想像させ、理解を促した。後々「コンピュータシステムの理論と実装」が理解を深める上で役立つと気づいた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのブログ設定で、トップページ以外(記事、カテゴリ、月別アーカイブ)のURLを空にすると、表示はされるもののHTTPステータスが404になる不具合を修正。アクセス解析で該当ページが404エラーとして記録される問題が発生していた。修正ファイルはフォーラム(http://www.soycms.org/viewtopic.php?f=7&t=1775)に、修正版パッケージはGitHub(https://github.com/inunosinsi/soycms/tree/master/package/soycms)に公開。soycms_1.8.12p7.4以降で適用可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

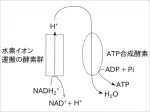

クエン酸回路で生成されたNADH<sub>2</sub><sup>+</sup>を利用し、ミトコンドリアの電子伝達系で大量のATPが合成される。葉緑体と同様にプロトン駆動力を使うが、ミトコンドリア内膜の内外でH+を移動させる点が異なる。NADHの電子を用いてH+を膜の外へ放出し、ATP合成酵素を通して内側に戻す際に生じるエネルギーでATPを生成する。これで糖からエネルギーを取り出す過程が完了し、全体の反応式C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + 6O<sub>2</sub> + 38ADP → 6H<sub>2</sub>O + 6CO<sub>2</sub> + 38ATPとも一致する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中学生にプログラミングの関数を教える際、calc(calculate)やres(result)といった略語を使った説明が、生徒にとって理解の妨げになってしまった。calculationを学習していない生徒にとって、これらの語は自由に決められる名称だと認識できなかったため。改善策として、関数の名称を「tasu(足す)」のように、処理内容をローマ字表記にすることで、より直感的に理解できるように工夫した。ベストプラクティスよりも、まずはコードを書く楽しさを優先し、段階的に学習を進めることが重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Inquiryで確認画面をフォームの先頭に表示する方法です。まず、form.phpの`<form>`タグに`action="#confirm"`を追加します。次に、confirm.phpの入力内容確認箇所の直前に`<div id="confirm"></div>`を挿入します。これで、確認画面表示時にフォームの先頭にジャンプします。完了画面にも適用する場合は、complete.phpでも同様の操作を行います。ただし、この方法ではURLに#confirmが残ります。URLを綺麗にしたい場合は、PHPでaction属性を動的に指定する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

解糖系で生成されたピルビン酸は、ミトコンドリア内でクエン酸回路に入り、電子を放出する。この回路では、ケトグルタル酸など様々な有機酸を経由し、NADH₂⁺の形で電子を取り出す。ケトグルタル酸は植物のアミノ酸合成にも利用される物質である。つまり、植物はクエン酸回路で生成される有機酸をアミノ酸合成にも活用している。そのため、糖をアミノ酸合成に利用する植物にとって、アミノ酸を直接吸収する能力は大きなメリットとなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

楽天市場の商品登録をPHPで行うため、複数人での在宅作業におけるファイル管理を容易にするためGitとTortoiseGitを導入。TortoiseGitはGUIで操作できるため、Gitに不慣れなメンバーでも「プル」「プッシュ」「コミット」といった操作を右クリックメニューから容易に行える。BitBucketをリポジトリとして利用し、プルとプッシュの手順を指示することでファイルの競合を最小限に抑え、作業効率を向上させた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中学生にJavaScriptでプログラミングを教えるにあたり、canvasを使ったゲーム作成に興味を持つ生徒が多い一方、基礎習得の必要性を感じた筆者は、canvasの練習を通して、メソッドの活用、オブジェクトの理解、配列の利用という3つの重要項目を特定した。これらの概念を「おまじない」として片付けず、生徒に楽しく理解してもらう方法を模索し、計算機、名簿、タイピングソフトの作成を通して、実践的にコードに触れさせながら習熟させる方針を立てた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プログラミング未経験者がNPOで小中学生にプログラミングを教えることになった。教材選びでは、Scratchは力技での解決を招きやすく、PHPは環境構築が面倒、Javaは難易度が高いため却下。JavaScriptは環境構築が容易で、様々な可能性を秘めていることから採用。ただし、柔軟すぎるが故のコードの煩雑さを懸念し、自身もJavaScriptを改めて学び直すことにした。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物にとって最も重要な植物ホルモンであるオーキシンは、成長や発達に様々な影響を与える。オーキシンは茎の先端で合成され、重力の方向に移動することで植物の成長方向を制御する。この重力による移動は、オーキシン排出キャリアのPINタンパク質が細胞膜の特定の位置に配置されることで実現される。オーキシンは細胞壁を緩めることで細胞伸長を促進し、高濃度では逆に成長を阻害する。この性質を利用し、植物は光の方向へ成長する屈光性を示す。オーキシンは側根の形成や果実の発達にも関与し、農業分野でも挿し木の発根促進などに利用されている。オーキシンは植物の形態形成に不可欠なホルモンであり、その作用メカニズムの解明は植物科学の重要な課題である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopのソートボタン設置プラグインでカスタムフィールドの値によるソートが可能になりました。商品カスタムフィールドの「高度な設定」で「ソートに使用する」にチェックを入れると、プラグイン管理画面にソート用タグが表示されます。このタグを商品一覧ページテンプレートに貼り付けることで、カスタムフィールド値に基づくソートボタンが設置できます。機能はsoyshop_1.17.3p7.2.zip以降のパッケージか、フォーラムの修正ファイルで利用可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

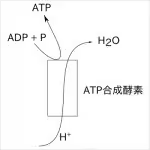

葉緑体は光合成で水を分解し、電子を取り出す過程で酸素と水素イオン(H⁺)を生成する。電子はNADPHに蓄えられ、後のブドウ糖合成に使われる。一方、H⁺は葉緑体内のATP合成酵素を通過する際に生じるプロトン駆動力によってADPからATPを生成する。このATPは、二酸化炭素からブドウ糖を合成する暗反応で使われ、光合成全体の反応が完結する。つまり、葉緑体は光エネルギーを利用して水を分解し、電子とH⁺からそれぞれNADPHとATPを作り、ブドウ糖合成に必要なエネルギーを自前で供給している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は光合成の明反応で水から電子を取り出し、NADPHの形で蓄える。暗反応(カルビン・ベンソン回路)では、二酸化炭素からブドウ糖を合成する際に、このNADPHから電子が有機酸に渡される。結果として、ブドウ糖には水由来の電子が蓄えられることになる。生物はエネルギーが必要な時、このブドウ糖を分解することで電子を取り出し利用する。つまり、ブドウ糖は電子の貯蔵形態として機能している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

光合成の明反応は、光エネルギーを使って水分子を分解し、化学エネルギーを生成する過程です。葉緑体のチラコイド膜上で起こり、光化学系IIと光化学系Iという二つの光化学系が関与します。まず、光化学系IIにおいて光エネルギーがクロロフィルに吸収され、水が分解されて電子、プロトン(H⁺)、そして酸素が生成されます。電子は電子伝達系を移動する過程でエネルギーを放出し、プロトンはチラコイドルーメンに汲み上げられます。このプロトン濃度勾配を利用してATP合成酵素がATPを合成します。次に、光化学系Iでは再び光エネルギーがクロロフィルに吸収され、電子が再び励起されます。この電子は最終的にNADP⁺に渡され、NADPHが生成されます。生成されたATPとNADPHは、続く暗反応で二酸化炭素から糖を合成するために利用されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

品評会で評価されたナデシコは、一株から濃淡様々なピンクの花を咲かせ、その色のばらつきが美しさの鍵となっている。同じ株から大きく異なる色相の花は咲かないものの、ピンクの濃淡のバリエーションが豊富。花弁の色の濃さだけが重要なのではなく、濃淡の幅広さが、このナデシコの美しさを際立たせている。遠くから見ても美しいこの花は、色の濃淡のばらつきが、その真価を発揮する好例と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端のくぼみに、土が入り込み、草が花を咲かせていた。アスファルトの隙間から生える草をよく見かけるが、この草も同様に、ちょうど良い量の土の下にあるアスファルトの隙間から根を伸ばし、下の養分を吸収しているのだろうと想像した。つまり、一見厳しい環境でも、ほんの少しの「ちょうど良い」条件が重なることで、植物はたくましく生きることができるのだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄は葉緑素合成に必須のアミノレブリン酸生成に不可欠な要素である。土壌中に豊富に存在すると言われる鉄だが、過剰な炭素循環型農法では欠乏症による枯死も発生する。鉄吸収には、三価鉄を二価鉄に還元して吸収するストラテジーⅠ型と、三価鉄をキレートして吸収するストラテジーⅡ型がある。ストラテジーⅠ型では根の表面の還元酵素が利用される。植物は光合成で水から電子を得るが、鉄吸収にも電子が必要となる。鉄は日中に得た電子のプールとして機能し、鉄欠乏は電子の取りこぼしにつながる可能性がある。つまり、鉄吸収は光合成と密接に関連している。土壌の還元も鉄吸収に影響を与える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アミノレブリン酸は、ポルフィリン生成に関与し、過剰だと活性酸素で植物を枯らす除草剤として研究されていた。しかし、大量に必要で、少量だと逆に植物の生育を促進する効果が見つかり、肥料としての用途が検討された。つまり、ポルフィリンは少量で生育促進、過剰で活性酸素による枯死を引き起こす。肥料としてアミノレブリン酸を使用する場合は、過剰施肥による活性酸素発生、枯死のリスクを避けるため、適量を守る必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤玉卵の殻は硬さ以外の防御機構として、プロトポルフェリンIXという色素による保護色と殺菌作用を持つ。茶色の色素は地面での保護色となり、プロトポルフェリンIXは光に反応して活性酸素(一重項酸素)を発生させる。この活性酸素は強力な酸化作用で殻の表面の菌を殺菌し、卵内部への侵入を防ぐ。つまり、殻の色はカモフラージュだけでなく、卵を守るための積極的な防御機構としても機能している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アミノレブリン酸(ALA)は、植物の葉緑素や赤血球成分など重要な物質の前駆体。ALA合成には硝酸還元に必要なシロヘムの生成に鉄が必要で、ALA周辺分子が不足すると硝酸利用効率が低下する。光合成不足では硝酸態窒素が活用されない点と合致する。鉄は二価鉄である必要があり、有機物由来の電子で三価鉄が還元されるため、糖の潤沢な供給が重要。ALA肥料は鉄、マグネシウムとの併用で効果を発揮するが、高濃度では除草剤となるため注意が必要。ALAは多くの生物が必要とするため元肥効果は限定的だが、特定状況下では大きな効果が期待できる。