/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田に生える細長い丸い草は、おそらくホタルイ。イネより背丈が低く、競合している様子もないため、放置しても影響はなさそう。イネの生育が弱い場所に生える傾向があり、土壌の物理性を改善すれば発生を抑えられると考えられる。他の水田雑草についても調査したいが、観察している田んぼでは目立った雑草がなく、水田除草の知識が深まらないのが現状。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田に生える細長い丸い草は、おそらくホタルイ。イネより背丈が低く、競合している様子もないため、放置しても影響はなさそう。イネの生育が弱い場所に生える傾向があり、土壌の物理性を改善すれば発生を抑えられると考えられる。他の水田雑草についても調査したいが、観察している田んぼでは目立った雑草がなく、水田除草の知識が深まらないのが現状。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

耕作放棄された水田は深刻なひび割れが生じ、土壌が劣化している。稲作はおろぼず、通常強いカヤツリグサさえも枯死していることから、土壌劣化の末期状態と考えられる。カヤツリグサ科の植物は土壌が固い場所を好むため、これらの植物の出現は土壌劣化、特に土壌の弾力低下を示す指標となる可能性がある。この状態では、緑肥を蒔いても効果は期待できない。土壌の劣化は作物の発根を阻害するため、カヤツリグサ科の植物の繁茂は、栽培を見送る、あるいは堆肥を増やすなどの対策が必要なサインとなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

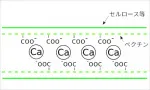

植物は細胞壁の強化にカルシウムを利用するが、イネ科植物はカルシウム含量が低い。これは、ケイ素を利用して強度を確保しているためと考えられる。細胞壁はセルロース、ヘミセルロース、ペクチン、リグニンで構成され、ペクチン中のホモガラクツロナンはカルシウムイオンと結合しゲル化することで、繊維同士を繋ぎ強度を高める。しかし、イネ科植物はケイ素を吸収し、細胞壁に沈着させることで強度を高めているため、カルシウムへの依存度が低い。この特性は、カルシウム過剰土壌で緑肥として利用する際に有利となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネ科植物は土壌から吸収したシリカを体内に蓄積し、強度を高める。枯死後、このシリカはプラント・オパールというケイ酸塩鉱物として土壌中に残る。プラント・オパールは土壌の団粒構造形成に重要な役割を果たすと考えられている。特にソルゴーは緑肥として有効で、強靭な根で土壌を破砕し、アルミニウム耐性により根から有機酸を分泌してアルミニウムを無害化する。枯死後はプラント・オパールとなり、活性化したアルミニウムを包み込み、団粒構造形成を促進する可能性がある。