/** Geminiが自動生成した概要 **/

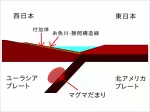

齋藤の嫁、亮子さんの電子書籍第4巻「地質と栽培」が発刊。第3巻に続く旅の記録で、城ヶ島の砂岩凝灰岩互層や巌立峡の溶岩地形観察から、川や温泉への興味へと展開。地形、川、温泉成分、土壌、そして栽培への影響を考察する内容となっている。全48記事、約245ページ。城ヶ島、巌立峡、飛騨小坂、天川村、有馬温泉、福島県浅川町など各地の地質や湧水、温泉を分析し、黒ボク土、客土、施肥設計など栽培への応用を検討。中央構造線や三波川帯にも言及し、地質学的な視点から農業を考える示唆に富む一冊となっている。