/** Geminiが自動生成した概要 **/

松江・玉造温泉の勾玉についてまとめた文章ですね。玉造温泉の名前の由来は、近くの山で勾玉の材料となるメノウが採掘されていたためですが、出雲神話に登場する勾玉は、新潟県糸魚川産のヒスイで作られた可能性が高いようです。糸魚川はフォッサマグナやヒスイの産地として知られ、稲作にまつわる言い伝えも残ります。古代、稲作を中心とした人々の行動が、神話的な繋がりを生み出しているのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

松江・玉造温泉の勾玉についてまとめた文章ですね。玉造温泉の名前の由来は、近くの山で勾玉の材料となるメノウが採掘されていたためですが、出雲神話に登場する勾玉は、新潟県糸魚川産のヒスイで作られた可能性が高いようです。糸魚川はフォッサマグナやヒスイの産地として知られ、稲作にまつわる言い伝えも残ります。古代、稲作を中心とした人々の行動が、神話的な繋がりを生み出しているのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

齋藤亮子氏による電子書籍第3巻「地質と栽培」が発刊。夫である齋藤氏が受け取った一通のメールをきっかけに、福井県への旅、そして各地の地質や岩石探訪が始まった。東尋坊の柱状節理、赤土、火山灰、フォッサマグナなど、多様な土地を巡り、土壌と地質の関係を探求する旅の記録をまとめたもの。岩石を知ることは土を知ること、ひいては栽培の土台を知ることになるという気づきから、一見無関係に思える地質や日本の成り立ちまでも探求対象となる。52記事、約267ページの内容には、著者の旅の思い出も深く織り込まれている。栽培への直接的な結びつきは不明瞭ながらも、一見関係ない事を知ることで得られる情報の重要性を説く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「福島県安達郡日山周辺に分布する阿武隈花崗岩類の地質と岩石学的特徴を詳細に記載した研究報告。本論文は、棚倉構造線(フォッサマグナの東縁を画する主要断層)の東側に広がる阿武隈花崗岩の組成、分布、形成過程を解明することで、この地域の地質構造発達史と日本列島全体のテクトニクスを理解する上で重要な基礎情報を提供する。阿武隈山地隆起のメカニズム解明にも寄与する。地質調査研究報告第54巻に掲載。」

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、土の成り立ち、特に粘土鉱物について深く知りたいと考えています。土壌学では粘土鉱物の性質について学びましたが、生成過程や分布など、鉱物としての視点からの情報が不足していました。そこで、各地のジオパークや博物館を訪れ、地質や岩石について学びを深めてきました。その過程で、粘土鉱物が珪酸塩鉱物、特にテクトケイ酸塩と関連性が深いことを知り、さらなる探求を続けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宮城県遠田郡涌谷町での農業研修を機に、東北地方の地質と土壌について考察。涌谷町はフォッサマグナや棚倉構造線の北に位置し、火山フロントの東側ながら黒ボク土は少ない。地質図によれば、山間部は火山岩、平野部は海成・非海成堆積岩から成り、土壌はグライ土が多い。実際に畑の土壌を観察すると、京都の土壌に似ているものの、乾燥した部分の形状は異なり、泥炭土の可能性が示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大鹿村で中央構造線の露頭を観察し、ユーラシアプレートとフィリピン プレートの境界を目の当たりにした。内帯(北側)は花崗岩の破砕岩、外帯(南側)は緑色岩(付加体)の破砕岩で、全く異なる地質だった。大鹿村では中央構造線は西南日本内帯と西南日本外帯を分ける。糸魚川-静岡構造線と中央構造線の関係、伊豆半島の影響についても触れ、過去のフォッサマグナや城ヶ島の地質に関する考察の誤りを訂正した。フォッサマグナの付加体と岐阜の最古の石は形成時期が異なるため、関連性がないことがわかった。今回の観察は、徳島県吉野川市で見た緑色岩の理解にも役立った。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄鉱石採掘跡の近くにある鍾乳洞を探検した記録。丹波地方の鐘乳洞は、かつて製鉄所で使われた鉄鉱石の産地付近に位置している。鉄鉱石は、鍾乳洞と同じく石灰岩地帯に多く存在する。鍾乳洞形成には、石灰岩を溶かす水と、空洞を作る地殻変動が必要となる。丹波地方は、地殻変動が活発な地域で、多くの鍾乳洞が存在する理由もそこにある。探検した鍾乳洞は、急斜面や狭い通路があり、内部は美しく、自然の神秘を感じさせる空間だった。鍾乳石や石筍などの鍾乳洞特有の景観も楽しめた。鉄鉱石と鍾乳洞という、一見無関係に見えるものが、地質学的な繋がりを持つことを示す興味深い探検だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

糸魚川で発見されたヒスイ輝石は、プレート沈み込み帯の低温高圧下で生成される。大陸プレートと海洋プレートの衝突地点付近の付加体最下層で、曹長石を原料に生成された後、蛇紋岩に捕獲され地表付近まで上昇してきた。そのため、ヒスイは糸魚川-静岡構造線ではなく、その西側の付加体エリアで発見される。小滝川上流の明星山麓も蛇紋岩地帯であり、この生成過程と合致する。しかし、同じ蛇紋岩地帯である大江山ではヒスイ発見の報告がないため、更なる調査が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

新潟県糸魚川市にある小滝川ヒスイ峡は、日本でヒスイが発見された場所として有名です。フォッサマグナと糸魚川-静岡構造線上に位置し、プレートの衝突による特殊な地質条件がヒスイの生成を促しました。明星山という石灰岩の山の下を流れる小滝川で発見され、近隣住民はまな板などに使っていたという逸話も残っています。ヒスイは低温高圧の変成作用で生成される鉱物で、古墳時代の勾玉の原料でもありました。糸魚川ジオパークのジオサイトの一つとして、地質学的にも貴重な場所となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フォッサマグナ地域は地すべりが多発する。地層が固まっておらず、地すべりを起こしやすい粘土鉱物を多く含むためだ。しかし、地すべり地は棚田に利用されてきた。地すべりにより緩斜面が生じ、土壌が撹拌され、地下水も豊富で水田に適しているからだ。人々は地すべりを承知の上で、収量の多い土地を求めた。現在の棚田は地下水の涵養や野生生物の育成、地すべり防止にも貢献している。水田の技術を見直す契機となるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フォッサマグナ西側の土壌は、東側と比べて排水性・保水性が悪く、栽培に苦労が多い。西日本で研修を受けた農家が東日本で成功しやすい一方、逆の場合は苦労する傾向がある。土壌の硬さや水はけの悪さから、西日本の畑ではトラクターの刃の交換頻度も高く、NPK肥料以前の土壌改良が重要となる。関東中心の栽培研究では、西日本の土壌環境が考慮されていないため、排水性・保水性に着目した西日本主体の研究が必要だ。もし関西で農学が盛んであれば、NPKではなく排水性・保水性を重視した栽培体系が確立していた可能性があり、東西の土壌環境の違いを理解した研究が日本の農業に革新をもたらすと筆者は主張する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

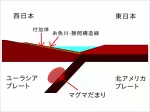

日本列島は、ユーラシア大陸東端がプレートの衝突によって分離、二つの島となり、その後再び衝突して形成された。この衝突で生まれた巨大な溝「フォッサマグナ」は、激しい火山活動によって火山灰で埋め立てられ、特徴的な地質と土壌を生み出した。フォッサマグナ西側の西日本は付加体によって隆起し、岐阜の最古の石や滋賀・奈良の石灰岩地形、京都のチャートなどが見られる。一方、フォッサマグナ内部は火山灰質の地層が6000m以上堆積し、長野県栄村の深い腐植層を持つ黒ボク土もこの成り立ちと関連する。西日本と東日本では地質・土壌が大きく異なるため、フォッサマグナは日本列島の形成を理解する上で重要な地域と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

約3000万年前、ユーラシア大陸東端にあった日本列島は、大陸プレートと海洋プレートの衝突により分離した。分離した二つの島は回転しながら再び結合し、その結合部分がフォッサマグナとなった。鳥取の浦富海岸の花崗岩や岐阜県七宗町の日本最古の石の存在は、この大陸からの分離とプレートの沈み込みを裏付ける証拠となっている。七宗町はフォッサマグナの西側に位置し、今後の議論に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フォッサマグナは、日本の本州中央部を南北に走る大きな地溝帯で、ナウマン博士によって発見された。糸魚川-静岡構造線はその西縁を画し、ユーラシアプレートと北アメリカプレートの境界にあたる。フォッサマグナパークではこの断層が観察でき、西側の変成したはんれい岩と東側の火山岩である安山岩が地質の違いを明確に示している。フォッサマグナは火山由来の堆積物で埋められており、この地質学的特徴は富士山の西側を境界として土壌や地質に大きな変化をもたらし、人々の生活や農業に影響を与えている。