/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の生ごみを埋めた場所に、今までなかったカナムグラらしき草が生えてきました。巻きひげで他の植物に絡みつくはずが、直立しているのが不思議です。カナムグラは「鉄葎」と書き、強靭な蔓を鉄に例えたものです。また、窒素分の多い土壌を好み、家庭排水などの影響で繁殖する傾向があります。生ごみを埋めた場所に生えた今回のケースは、カナムグラの繁殖しやすい環境だったと言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の生ごみを埋めた場所に、今までなかったカナムグラらしき草が生えてきました。巻きひげで他の植物に絡みつくはずが、直立しているのが不思議です。カナムグラは「鉄葎」と書き、強靭な蔓を鉄に例えたものです。また、窒素分の多い土壌を好み、家庭排水などの影響で繁殖する傾向があります。生ごみを埋めた場所に生えた今回のケースは、カナムグラの繁殖しやすい環境だったと言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツツジの茂みから顔を出すカラスノエンドウは、自立して花を咲かせているように見える。よく観察すると、カラスノエンドウは巻きひげを互いに絡ませ、支え合って生長している。通常、葉は光合成を行うが、カラスノエンドウは先端の葉を巻きひげに変えている。これは、光合成の効率は落ちるものの、他の植物に絡みついて高い位置で光を受けるための戦略であると考えられる。このように、カラスノエンドウは協力し合いながら、厳しい生存競争を生き抜いている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

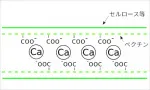

植物は細胞壁の強化にカルシウムを利用するが、イネ科植物はカルシウム含量が低い。これは、ケイ素を利用して強度を確保しているためと考えられる。細胞壁はセルロース、ヘミセルロース、ペクチン、リグニンで構成され、ペクチン中のホモガラクツロナンはカルシウムイオンと結合しゲル化することで、繊維同士を繋ぎ強度を高める。しかし、イネ科植物はケイ素を吸収し、細胞壁に沈着させることで強度を高めているため、カルシウムへの依存度が低い。この特性は、カルシウム過剰土壌で緑肥として利用する際に有利となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エノコログサが密集する場所にキク科植物が生育している様子が観察された。エノコログサの繁茂ぶりから、この環境は植物の生育に適さないと思われたが、キク科植物は発芽していた。しかし、その花は直立しておらず、生育に苦労している様子が伺える。エノコログサにとっても、キク科植物にとっても、他の植物の群衆の中心は生育に適さない場所と言える。植物の運命は、種子がどこに落ちるかに大きく左右されるため、種子散布の重要性が改めて示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷では赤クローバが繁茂し、匍匐性の白クローバは背の高い赤クローバに埋もれがちだ。しかし、そんな中でも白クローバは逞しく花を咲かせる。地面を這うように伸びる茎は、周囲の高い葉に覆われていても、諦めずに立派な花を咲かせたのだ。発芽した場所が悪くても、周りの植物に負けずに成長した白クローバの姿は感動的だ。あとは昆虫に受粉を媒介してもらい、子孫を残すのみ。健気に咲く白クローバにエールを送らずにはいられない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷のクズと他の植物の攻防を記録してきたが、草刈りにより一旦終止符が打たれた。しかし、クズの柔軟な茎は草刈りの刃をかわし、他の植物より多くの葉を残していた。つまり、クズは光の奪い合いに強いだけでなく、草刈りにも強いことが判明した。他の植物がバッサリ切られる中、クズは柔軟性で難を逃れ、再び勢力を取り戻すだろう。やはりクズは強かった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷の草むらで、ピンク色のハギの花が目を引いた。小さいながらも直立した茎に密集して咲き、濃いピンク色が鮮やかで、背後の緑の葉がさらに花を引き立てていた。かつての人々も、このような野生のハギの美しさに魅せられ、庭園に持ち帰ったのだろう。

少し離れた場所には薄いピンクのイヌタデのような草も咲いていたが、持ち帰るならやはりハギだ。ハギは家畜の飼料として栽培されていた歴史もあり、群生して咲く様子が園芸の始まりだったかもしれない。梨木神社の萩まつりや、はぐれハギのしなやかさについての関連記事も紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石垣の隙間に生える草の様子から、植物の生存戦略の違いが観察されている。しっかりした茎を持つ草は狭い場所では小さく育つ一方、つる性のしなやかな茎を持つ草は石を覆うほど繁茂する。これは、環境への適応力の差を示しており、強靭な茎が常に有利とは限らないことを示唆している。畑では厄介者とされるシバも、石垣の隙間では不定根を活かせず、生育が制限されている。それぞれの植物は、生育環境によって得意不得意があり、絶対的に強い草は存在しないという結論に至っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

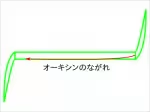

「みなを抑えこむように脇芽」は、植物の頂芽優勢と脇芽抑制のメカニズム、そしてその打破について考察している。頂芽はオーキシンを生成し、これが茎を通って下方に移動することで脇芽の成長を抑制する。しかし、植物ホルモンのサイトカイニンや、環境ストレス、頂芽の損傷などは、この抑制を解除し、脇芽の成長を促進する。記事では、一本の茎に多数の脇芽が密集して発生している様子 observedされ、これは通常の頂芽優勢と矛盾するように見える。密集した脇芽は、頂芽の喪失や環境変化への応答、あるいは特定の遺伝子変異の可能性を示唆している。通常の成長パターンからの逸脱は、植物の生存戦略や適応メカニズムの複雑さを浮き彫りにする。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヌスビトハギは、細くしなやかに伸びた茎に横向きの鞘をつけ、動物の背中に付着して種子を散布する。単体では花が目立たないため、群生することで虫を誘引し、受粉の確率を高めている。また、群れの端の個体は通路側にしなり、動物と接触する機会を増やすことで種子散布の効率を高めている。綿毛と異なり、多くの種子が一度に運ばれるため、新天地でもまとまって発芽し、生存競争に有利となる。このように、ヌスビトハギは、群生と伸長という戦略を組み合わせ、効率的な繁殖を実現していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロクローバは、茎が地面を這うように伸びる匍匐性を持つため、地面を覆うように密生し、芝生のような景観を作り出す。この特性は、土壌の流出を防ぎ、雑草の抑制にも効果的。繁殖も匍匐茎から根を出し、新たな株を形成する栄養繁殖によって行われ、容易に増殖する。一方で、匍匐茎が地表を覆うため、他の植物の生育を阻害する可能性もある。

また、シロクローバはマメ科植物特有の根粒菌との共生関係を持ち、窒素固定を行う。これにより、土壌に窒素を供給し、自身の生育だけでなく周囲の植物の成長も促進する。この窒素固定能力は、農業における緑肥としても利用される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の茎が折れると、折れた部分から不定根が生える。これは、茎の先端で生成されるオーキシンが関係している。オーキシンは茎の伸長を制御し、先端に近いほど高濃度で伸長を促進、離れるほど抑制する。茎が水平になると、オーキシンは下側に集まり、下側の伸長は抑制され、上側は通常通り伸長することで茎は上向きに曲がる。同時に、オーキシンが抑制的に働く部分では側根と不定根の発生が促進されるため、折れた茎の下側から不定根が生える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロツメクサは匍匐茎で広がるが、一見すると複葉が一箇所から束のように生えているため、匍匐茎からの発生と矛盾するように見える。しかし、実際には茎が非常に短く、ロゼット状になっているため、この現象が起きる。

本来、脇芽は葉と茎の間から発生するが、シロツメクサは茎が短いため、複葉が全て同じ場所から出ているように見える。これは直立型のアカツメクサでも同様に見られる。つまり、シロツメクサは匍匐しながらも、各節間の茎が極端に短縮したロゼット型の生育形態も併せ持っていると言える。