/** Geminiが自動生成した概要 **/

バイオ炭は炭化温度で性質が変わり、低温炭化ではカルボキシ基やフェノール性水酸基などの酸性官能基が多く、pHが低くなる傾向があります。高温炭化では、酸性官能基が減り、窒素や酸素含有官能基、炭素表面のπ電子といった塩基性官能基が増え、pHが高くなります。特に塩基性官能基は陰イオンを吸着する特性があり、土壌のAECを高める効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バイオ炭は炭化温度で性質が変わり、低温炭化ではカルボキシ基やフェノール性水酸基などの酸性官能基が多く、pHが低くなる傾向があります。高温炭化では、酸性官能基が減り、窒素や酸素含有官能基、炭素表面のπ電子といった塩基性官能基が増え、pHが高くなります。特に塩基性官能基は陰イオンを吸着する特性があり、土壌のAECを高める効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

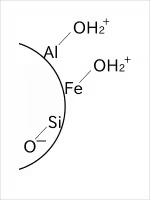

アロフェンは、外側にAl、内側にSiが配置する独特な構造を持つ粘土鉱物です。Alによる正電荷とSiによる負電荷が、特徴的なAECを示します。また、Si-O結合の不規則な切断(Broken-bond defects)により、高いCECを示します。アロフェンは火山ガラスだけでなく、長石の風化過程で生成されることもあります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物を肥料として活用する目的は腐植蓄積だが、粘土鉱物と腐植の繋がりは疑問が残る。2:1型粘土鉱物は正電荷が少ないため、有機物とのイオン結合による蓄積モデルでは説明が不十分。しかし、現実には2:1型粘土鉱物投入で土壌改良効果が見られる。これはAl由来の正電荷以外の結合機構を示唆する。ヒントとして、カオリン鉱物と酢酸カリウムの水素結合、スメクタイトとアルキルアンモニウムの正電荷による結合が挙げられる。腐植蓄積にはこれら以外のメカニズムが関与していると考えられ、特定の肥料と現象がその鍵を握る可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、緑泥石という粘土鉱物について解説しています。緑泥石はグリーンタフ(緑色凝灰岩)、緑色片岩、緑色岩などに見られる鉱物で、2:1:1型粘土鉱物に分類されます。一般的な2:1型粘土鉱物(スメクタイト、バーミキュライトなど)はCEC(陽イオン交換容量)が高い一方、緑泥石はCECが非常に低いのが特徴です。これは、2:1型構造の層間水があるべき場所に、緑泥石では八面体が挿入されているため、膨潤性が弱くCECも低いと説明されています。記事では粘土鉱物の基本構造(SiO四面体、Al八面体)や1:1型、2:1型構造についても触れ、緑泥石の構造を図解して分かりやすく解説しています。最後に、緑泥石の興味深い知見については次回に持ち越しとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析の結果pHが中性でもスギナが繁茂する理由を、アルミナ含有鉱物の風化に着目して解説しています。スギナ生育の鍵は土壌pHの酸性度ではなく、水酸化アルミニウムの存在です。アルミナ含有鉱物は風化により水酸化アルミニウムを放出しますが、これは酸性条件下だけでなく、CECの低い土壌でも発生します。CECが低いと土壌中の有機物や特定の粘土鉱物が不足し、酸が発生しても中和されにくいため、粘土鉱物が分解され水酸化アルミニウムが溶出します。同時に石灰が土壌pHを中和するため、pH測定値は中性でもスギナは繁茂可能です。対照的にCECの高い土壌では、腐植などが有機物を保護し、粘土鉱物の分解とアルミニウム溶出を抑えます。つまり、pHだけでなくCECや土壌組成を総合的に判断する必要があるということです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は排水性、保肥力が高く、土が固くなりにくい利点を持つ一方で、活性アルミナが出やすく、養分を溜め込みやすく、pHが低くなりやすいとされる。しかし、活性アルミナは腐植で対処可能で、養分の蓄積は減肥で、pH低下は良質な肥料で解決できる。つまり、黒ボク土の欠点は適切な管理で克服できるため、栽培しにくい土ではないと言える。むしろ、これらの特性を理解し適切に対処すれば、高塩ストレスを回避し秀品率向上に繋がる。黒ボク土へのネガティブなイメージは、黒ボク土中心の技術書が原因であり、他の土壌と比較すれば、黒ボク土の利点の多さが際立つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保肥力について、石の構造と風化による影響に着目した考察。鉱物の同型置換と破壊原子価による保肥力の仕組みを説明し、大鹿村の中央構造線露頭見学で得た知見を紹介。学芸員との会話から、玄武岩質の土壌と泥岩質の土壌の特性比較、特に泥岩に含まれる太古の有機物由来の肥沃性への期待が示唆される。堆積岩である泥岩の形成過程を解説し、風化によって砂、粘土、有機物が含まれる泥岩が、土壌への有効な有機物を供給する可能性について考察している。関連として、泥炭土や客土の話題にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

関東中心に牛糞堆肥が良いとされる理由を、土壌の特性から考察した記事です。関東に多い黒ボク土は、アルミニウムイオンが溶脱しやすく根の伸長を阻害する一方、アロフェンによるAECで硝酸イオンなどを吸着します。牛糞堆肥はリン酸がアルミニウムを無害化し、硝酸塩もAECが吸着するため、黒ボク土の欠点を補う効果があります。また、牛糞堆肥の腐植はアロフェンと結合し土壌に残ります。つまり、黒ボク土と牛糞堆肥は互いの短所を打ち消し、長所を引き立て合う関係です。この相乗効果は北海道東部、東北東部、関東一帯、九州中南部といった黒ボク土地域で有効ですが、他の地域では牛糞堆肥の負の側面が目立ち、特にハウス栽培で顕著になります。加えて、牛糞堆肥は窒素肥料代替として減肥率向上にも貢献します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

関西圏では、火山活動が少なく、黒ボク土は主に2:1型粘土鉱物が主体で、アロフェン質の黒ボク土に比べてアルミニウム障害が発生しにくい特徴があります。

一方、アロフェン質黒ボク土は火山灰の影響を強く受け、アルミニウム障害のリスクが高いです。

関西圏では、歴史的に黒ボク土での栽培が比較的容易であったため、「黒ボク土は良い土」というイメージが広まったと考えられます。

しかし、黒ボク土の性質は地域によって異なり、一概に「良い土」とは言えません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は通気性・保水性に優れる反面、アルミニウム障害という問題を抱えています。本稿では、黒ボク土の形成過程を、粘土鉱物であるアロフェンと非アロフェンに着目して解説しています。黒ボク土は、玄武岩質火山灰を基材とし、アロフェン質と非アロフェン質に分類されます。非アロフェン質はベントナイトなどの2:1型粘土鉱物ですが、アロフェン質は火山ガラスから生成されるアロフェンを含みます。アロフェンの生成には玄武岩質火山灰由来の成分が関与していると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールとアミノ酸は反応し、メラノイジンと呼ばれる褐色物質を生成します。この反応は、食品の加工や貯蔵中に起こる褐変現象の原因となります。ポリフェノールは植物に含まれる抗酸化物質であり、アミノ酸はタンパク質の構成要素です。両者が反応するには、熱やアルカリ性の条件が必要です。メラノイジン生成反応は複雑で、様々な中間生成物を経て進行します。生成物の種類や量は、反応条件やポリフェノール、アミノ酸の種類によって異なります。この反応は食品の風味や色に影響を与えるだけでなく、栄養価の低下にもつながる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSでPNG画像をリサイズすると、透過部分が黒くなる問題が発生。これはGDライブラリの画像リサイズ処理がPNGのアルファチャンネルを正しく扱わないためでした。

`/common/im.inc.php`内のPNG処理に`imagealphablending($dstImage, false);`と`imagesavealpha($dstImage, true);`を追加することで、透過を保持したままリサイズが可能になります。この修正はGDライブラリ使用時のみ有効です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中には陽イオン交換容量(CEC)だけでなく、陰イオン交換容量(AEC)も存在する。AECは一部の粘土鉱物、特に火山灰由来のアロフェン表面のOH<sub>2</sub><sup>+</sup>が陰イオンを保持する。しかし、AECは値が小さく、腐植などで増加せず、土壌改良の影響を受けにくい。アロフェン添加でAECは向上するが、土壌分析項目にAECが含まれないことから、実用的には重要視されていないと考えられる。