/** Geminiが自動生成した概要 **/

Ubuntu環境で、Remminaを使ってさくらのVPS for Windows Serverに接続する方法を解説。Remminaをインストール後、起動し、新規プロファイルを作成。VPSの接続情報を入力する際、色数をGFX RFX (32 bpp)に変更することが重要。標準の色数のままだと接続エラーとなる。設定保存後、接続ボタンをクリックすることで、Windows Serverのデスクトップ環境にアクセスできる。

UbuntuでさくらのVPS for Windows Serverを使用する

池とマツの枝

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の池で、水面に写る松の枝と、水に浸かる枝の様子を捉えた写真について。最初の写真は、水面に映り込んだ枝に太陽光が差し込む美しい光景。投稿後にその事に気づいたという。二枚目の写真は、同じ枝が水に浸かっている様子。枝の先端は水面に出ており、直前の写真では鴨が水中の枝の上に乗っていた。撮影者は、水に浸かった枝が枯れずに成長を続けるか疑問に思いながらシャッターを切った。自然の神秘に満ちた、不思議な光景への驚きと探求心が表現されている。

SOY CMSのキャッシュモードで表示の高速化

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのブログでデータベースをMySQLからSQLiteに変更することで、パフォーマンス向上とデータ管理の簡素化が期待できます。特に共有サーバーなど、MySQLのチューニングが難しい環境では効果的です。変更手順は、まずphpMyAdmin等でMySQLのデータをエクスポートし、SQLite形式に変換します。次に、SOY CMSの設定ファイルでデータベース接続設定をSQLiteに変更し、変換したデータをインポートします。記事データが多い場合、変換とインポートに時間がかかるため、夜間などアクセスが少ない時間帯に行うのがおすすめです。また、SQLiteはMySQLと比べて同時アクセス性能が劣るため、高トラフィックのサイトには不向きです。変更前にデータベースのサイズやアクセス状況を確認し、SQLiteのメリット・デメリットを理解した上で検討することが重要です。

透き通るような緑のコケの葉

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の溜池近くの湿った場所で、美しいコケを発見した。ハイゴケと思われるそのコケは、肉眼では気づかない美しさを秘めていた。カメラで拡大してみると、透き通るような緑の葉が鮮明に映り、自然が生み出した芸術のような光景が広がっていた。コケの魅力に引き込まれる人の気持ちが理解できた瞬間だった。以前の記事で紹介した「コケを理解するには霧吹き」という言葉を思い出し、改めてコケの観察の面白さを実感した。

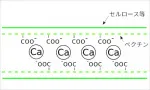

植物はカルシウムを使って体を丈夫にする

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は細胞壁の強化にカルシウムを利用するが、イネ科植物はカルシウム含量が低い。これは、ケイ素を利用して強度を確保しているためと考えられる。細胞壁はセルロース、ヘミセルロース、ペクチン、リグニンで構成され、ペクチン中のホモガラクツロナンはカルシウムイオンと結合しゲル化することで、繊維同士を繋ぎ強度を高める。しかし、イネ科植物はケイ素を吸収し、細胞壁に沈着させることで強度を高めているため、カルシウムへの依存度が低い。この特性は、カルシウム過剰土壌で緑肥として利用する際に有利となる。

落ち葉舞うところの木の根っこ

/** Geminiが自動生成した概要 **/

公園の木の根元に、掃き集められることなく落ち葉が堆積している様子が観察されています。風によって、木の自身のものだけでなく、周囲の様々な種類の落ち葉や砂埃も集まり、根の間に溜まっていきます。これらの落ち葉は、やがて土へと変わっていくと考えられます。まるで木が、自らの成長に必要な土を、根元に自ら作り出しているように見える、という観察者の感想が述べられています。さらに、関連する記事へのリンクが示されており、土壌生成のメカニズムや、清掃活動の影響について考察が深められています。

落ち葉に包まれたハギ

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の紅葉は早く、落ち葉も既にたくさん積もっている。道端では、落ち葉に囲まれたハギの仲間の草が鮮やかな緑を際立たせている。落ち葉の下から新しい葉を展開中で、暗い環境にも関わらず力強く成長しようとする気迫が感じられる。落ち葉に包まれることで光合成能力が向上する、といった展開があれば面白い。関連記事の「光合成速度の高い植物はどこにいる?」と「窒素欠乏下で奮闘する光合成細菌たち」についての要約は提供されていませんので、ブログ記事本文に基づいて記述しました。

Go言語を使ってJSONから複数のデータを取得してみる

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語で複数のJSONデータを読み込む方法を解説しています。sample.jsonファイルには、配列[]とオブジェクト{}を用いて複数のデータが記述されています。main.goでは、`[]Sample`型の変数を定義し、`json.Unmarshal`でJSONデータをデコードします。配列の要素へはインデックスを指定してアクセスし、各キーの値はドット記法で取得できます。例えば、`samples[1].Name`は2番目のデータの"name"キーの値("kumata")を取得します。

京都八幡の渋谷農園さんの研修会で基肥と追肥についての話をしました

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都八幡の渋谷農園での研修会で、基肥と追肥について講演しました。前回に続き、京都農販の非常勤として招かれました。肥料袋の成分表示の見方(水溶性、く溶性)を解説し、基肥と追肥における活用の仕方を説明しました。次回の研修会では、前作の肥料過多対策として緑肥の活用法について話す予定です。

ブルーチーズの青

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーチーズの青色の原因を探るも、検索では分からず、青カビは光を吸収しやすい物質が多いと推測するにとどまった。ブルーチーズを作るアオカビ(Penicillium roqueforti)は、調味料や抗真菌剤など工業的にも利用されている。ブルーチーズの効能を理解すれば、青色の謎やカビへの理解が深まるかもしれない、と結んでいる。

Go言語でKVSのRedisを使ってみる

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語で複数サーバ間のセッション共有を実現するため、KVSのRedisを導入した。UbuntuにRedisをインストール後、Go言語でRedigoパッケージを用いてRedisに接続。`conn.Do("コマンド", "キー", "バリュー")`でRedisを操作し、SETで値を格納、GETで取得、DELで削除できることを確認した。ただし、削除済みキーを取得するとGo側ではエラーが発生する点に注意が必要。Redisを用いることで複数サーバ間のデータ共有が可能となる。

川の端の堆積地が茂る

/** Geminiが自動生成した概要 **/

11月中旬でも河川敷の草は青々と茂り、水際でも背丈が高い。冷たい川の水にも関わらず、豊かな養分が水に溶けているためか、草は旺盛に生育している。根の熱が川の冷たさに勝っている可能性も考えられる。同じ石が堆積した場所でも、河川敷の旺盛な植物の生育を見ると、川には生命力が秘められていると感じる。以前にも同様の観察を記録したように、毎年この生命力に感銘を受けている。

敷き詰められた石の間から

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物のロゼットは、茎を極端に短くし、葉を地面に放射状に広げた形態です。これは、冬季の寒さや強風から身を守り、春に備える戦略です。地面に近いことで、地熱の恩恵を受け、冷たい風を避けられます。また、太陽光を効率的に受け取ることも可能です。一方、茎を伸ばす植物は、ロゼットよりも光を求めて高く成長できますが、寒さや風にさらされるリスクが高まります。ロゼットは、厳しい環境で生き残るための、植物の巧みな生存戦略と言えるでしょう。

Go言語でJSON

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語でJSONを扱う方法について解説されています。 `sample.json`ファイルにID、名前、読み仮名などのデータを保存し、`main.go`でそのデータを読み込んで利用する方法が示されています。 `ioutil.ReadFile`でJSONファイルを読み込み、`json.Unmarshal`でGoの構造体`Sample`に変換します。`Sample`構造体はJSONデータのキーに対応するフィールドを持ちます。変換後、`sample.Name`のようにアクセスすることで、JSONデータの値を取得できます。

妻がプログラミングをはじめてGo言語とQtでアプリを公開するまで

/** Geminiが自動生成した概要 **/

妻にプログラミングを教えた動機は、事務職希望の女性こそプログラミングスキルを身につけるべきだという考えに基づいている。事務作業はルーティン化しやすい反面、変化への対応が求められる。プログラミングは論理的思考力や問題解決能力を養い、変化への対応力を高める。これらは事務職で役立つだけでなく、キャリアの幅を広げる可能性も秘めている。妻は最初の実験台であり、私自身にとっても新たな言語を教える貴重な経験となった。将来的には、プログラミング教育の普及を通じて、女性がより活躍できる社会を目指したいと考えている。

壁から垂れるように生えた紅い葉の草

/** Geminiが自動生成した概要 **/

住宅地の壁の隙間から赤い葉の植物が垂れ下がり、たくましく成長している。上にある家からこぼれた種が、偶然にも隙間に根を下ろし、競合相手不在の環境で繁茂している。花も咲かせ、生命力の強さを示している。注目すべきは、壁と地面の間にも入り込んでいる点だ。この逞しい植物は、僅かな隙間さえも生育の場に変え、したたかに生き延びている。その生命力の強さには驚嘆させられる。

Go言語でGoogle Analyticsのデータをチャットワークに送ってみる

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語でGoogle AnalyticsのページビューをChatworkに送信するコードを紹介しています。 Google Analytics APIを用いて前日のページビューと日付を取得し、Chatwork APIで指定のルームに投稿します。 コードでは、認証情報、GAのプロファイルID、ChatworkのルームIDとAPIトークンが必要です。 `Data.Ga.Get`メソッドで前日のページビューを取得し、`Dimensions("ga:date")`で日付も取得します。 取得したデータはChatwork APIのPOSTリクエストで送信されます。 実行にはGoogle API Consoleで取得した認証情報が必要です。 具体的な手順やコードの全体はGitHubリポジトリを参照ください。

ホンモンジゴケ(銅コケ)と出会う

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コケを理解するには、霧吹きが必須である。乾燥したコケに霧吹きをかけると、葉が開き、本来の姿が現れる。これは、コケが維管束を持たず、水分を体表から吸収するため。乾燥時は葉を閉じて休眠状態になり、水分を得ると光合成を再開する。霧吹きは、コケの観察だけでなく、写真撮影にも重要。水分の吸収過程や葉の開閉の様子を鮮明に捉えることができる。また、種類によっては葉の色が変化するものもあり、霧吹きはコケの真の姿や生態を知るための重要なツールとなる。

鱗翅目の幼虫が真っ白になっていたんだって

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機栽培畑で、作物を食害する鱗翅目の幼虫が白い菌糸に覆われる現象が報告され、筆者はその姿が昆虫病原糸状菌による「カイコの白きょう病」に酷似していると指摘します。この菌は森や農耕地の土壌に普遍的に存在し、カイコの養蚕には甚大な被害をもたらす一方で、「ボーベリア バシアーナ」剤として生物農薬にも活用されています。筆者は、この昆虫病原糸状菌の生態解明が、ヨトウなどの害虫対策に新たな活路を開く可能性を示唆し、過去にミイラ化したイモムシも同様の菌によるものだったかもしれないと考察しています。

抗ガン剤としてのサナギタケのコルジセピン

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サナギタケ由来の物質コルジセピンは、抗腫瘍効果を持つ。コルジセピンはアデノシンと構造が酷似しており、ガン細胞のDNA複製時にアデノシンの代わりに取り込まれる。しかし、コルジセピンはアデノシンとは異なり3'位にヒドロキシ基を持たないため、DNAの二重螺旋構造が不安定化し、ガン細胞の増殖が抑制される。興味深いことに、コルジセピンは正常細胞や有益な微生物には影響を与えない選択的増殖抑制作用を示す。これは、昆虫に寄生するサナギタケが、宿主の防御反応に対抗するために産生した物質であるコルジセピンが、昆虫の細胞増殖のみを阻害するよう進化したためと考えられる。実際に、昆虫に感染したサナギタケの子実体の方が、人工培養されたものよりもコルジセピンを高濃度で含む。

SOY CMSのブログで年毎に月別アーカイブのリンクを出力するブログブロックを追加しました

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのブログで、長年の運用による月別アーカイブの増加でデザインが崩れる問題を解決するブログブロックが追加されました。従来の縦に長いアーカイブ表示を、年毎に折りたたみ可能な形式で出力します。 新しいブロック`b_block:id="archive_every_year"`は、`cms:id="year"`で年を、`cms:id="archive"`で各月のアーカイブリンクを生成し、年毎に異なるIDを割り当てます。これにより、jQuery等で年毎の折りたたみ表示を実装可能になります。表示例では2018年、2017年、2016年と年ごとに月別アーカイブをまとめて表示しています。新機能はパッケージに含まれ、サイト(https://saitodev.co/soycms/)からダウンロードできます。ただし、古いバージョンからのアップデートでは、ブログページ毎のブロック使用設定でarchive_every_yearを有効にする必要があります。

乳酸菌は植物の発根を促進するか?

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乳酸菌が生成するL-β-フェニル乳酸は植物の発根を促進する。新潟大学農学部研究報告の論文によると、植物ホルモンのオーキシンは亜鉛との相互作用で発根を促進し、同様にサリチル酸も発根に関与する。これらは芳香族アミノ酸を基に合成される。さらに、スノーシード社の資料では、トリプトファン(オーキシンの前駆体)とフェニル乳酸の混合により、相乗的に不定根形成が促進されることが示された。つまり、トリプトファン、フェニル乳酸、亜鉛の組み合わせは発根促進に有効である。

京都八幡の渋谷農園さんの研修会で土と肥料についての話をしました

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販の非常勤として、八幡市の渋谷農園で行われた研修会で土壌と肥料について講演しました。肥料表示の見方と土壌改良への活用法を解説し、参加者は熱心に耳を傾けていました。次回の研修では、基肥と追肥について掘り下げて説明する予定です。

冬虫夏草の生態について知りたい

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サナギタケを利用した鱗翅目害虫対策を検討する中で、その生態、特に発生条件を調べている。サナギタケは地生型で、地上の宿主、落葉下、地中の宿主から発生する。冬虫夏草全般の発生条件として、雑木林や自然林の沢や池周辺など湿度が高い場所が挙げられる。下草が密生する場所は不向き。多くの冬虫夏草は落ち葉の堆積した場所や苔の間から発生し、地中湿度と空中湿度が重要らしい。

Go言語とQtで給与明細の計算機を作ってみた

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パン屋の友人の給与明細計算を手作業から解放するため、Go言語とQtで計算アプリを開発した。所得税の複雑な計算方法や保険組合への確認など、多くの困難を乗り越え、GitHubで公開に至った。開発を通じて税金や業務の仕組みへの理解が深まり、問題解決能力や丁寧な作業姿勢も身についた。小学校でのプログラミング教育必修化を控え、親自身もプログラミングの価値を実感する重要性を感じている。

サナギタケの人工培養について知りたい

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウガ対策としてサナギタケの活用を検討する筆者は、サナギタケの培養方法を調べた。専門書によると、培養法は昆虫生体培養、個体培地栽培、液体培地発酵の三種類。中でも個体培地栽培では、穀物などを培地として子実体を収穫し、液体培地発酵では、化学薬品を用いて菌糸体を収穫する。重要なのは、サナギタケの菌糸が生きた昆虫を必要とせず、穀物や糖質があれば増殖できること。落ち葉に胞子がいるという既存情報と合わせ、畑に落ち葉とデンプン質などを供給すれば、サナギタケの菌糸が増殖する可能性があると考え、次は培養条件の把握に進む。

コケを理解したければ霧吹きを持てというけれど

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コケ観察にはルーペと霧吹きが必須。乾燥したコケは縮れて見分けにくいですが、霧吹きで湿らせると葉が開き、真の姿を観察できます。記事では、乾燥したコケと水を得たコケを写真で比較し、水分によって劇的に変化する様子を紹介。水分の少ない環境では、コケは葉を縮めて乾燥に耐え休眠しますが、水分を得ると葉を広げ、鮮やかな緑色になります。また、コケに覆われた場所で双葉を見つけ、コケが他の植物の生育を助ける役割も担っていると考察しています。コケ図鑑を引用し、観察のポイントを解説しています。