好気性メタン資化性菌によるメタンの酸化の記事までで、海底の底でメタンハイドレートが生成され蓄積したり、空気中に放出されたメタンが酸素を消費して二酸化炭素へと変わることを見た。

これらを踏まえた上で、やっと恐竜と石炭と酸素の話の続きをすることが出来る。

今までの話を簡単にまとめると、

※上の図は地質時代 - Wikipediaより引用

古生代に石炭紀という時代があり、この時代は巨大なシダが繁茂していたとされる。

巨大なシダが巨大になるに当たっての最大の要因はリグニンの合成なのだけれども、この時代にはリグニンを合成出来る生物が不在であったため、枯死したシダは何者にも完全に分解されることはされず、リグニンは堆積され続けた。

結果として、石炭紀を示す地層からは

石炭が大量に発掘される。

リグニンの合成には大量の酸素を必要とし、石炭紀に大気中の酸素濃度が高まったと考えることが出来る。

この石炭紀はリグニンを分解出来る生物が誕生することによって終焉を迎え、ペルム紀へと突入する。

この時代の地層からはまだ恐竜の化石は発掘されていない。

恐竜の化石は中生代の地層から発掘される。

この石炭紀の酸素濃度の上昇によって恐竜が生まれたのでは?と考えたくなるけれども、古生代の最後のペルム紀から中生代の最初の三畳紀の間の地層から興味深い現象が見られた。

それは海洋中が無酸素状態であったので?はとされる地層だった。

※株式会社誠文堂新光社 / 年代で見る 日本の地質と地形 47ページ

リグニンを分解出来る生物が誕生して酸素濃度が減ったとはいえ、それでも石炭として大量の二酸化炭素が埋蔵されたわけだから、地球環境全体では酸素が多かったとされるはずなのに無酸素状態が観測された。

この無酸素状態は火山の活動期に入り、活発な火山活動に依るものではないか?と考えられている。

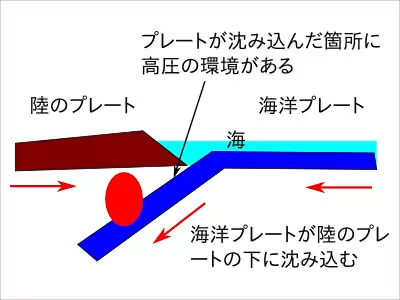

火山の噴火の流れをかるく見ておくと、海のプレートが陸のプレートの下を潜り込むように入り込むと、沈み込んだ個所に高温高圧の環境が出来る。

この高温高圧の環境により、海のプレート自身やプレートの上に載っかっていた石炭や石灰岩といった堆積岩が溶解される。

これらの岩が溶解されることによって、メタンハイドレートも溶解され、地中に埋まっていた炭素は一気に放出される。

火山の活動期ということで、大気、海洋関係なく地球全体で酸素濃度が急激に減って、二酸化炭素濃度が急増した。

現代の半分以下の酸素濃度だったとされる。

この時、地上で繁栄していた大型の単弓類(哺乳類の祖先のような位置づけ)の大半が息絶え、小型の爬虫類が生き延びた。

後の話に繋がるけれども、小型の爬虫類は酸素利用が今までの生物よりも効率的であったのでは?と予想される。

この効率的な酸素の利用故、酸素濃度が現在と同じ濃度あたりに戻った時に大きな体になれる可能性を秘めていた。

この話は恐竜が栄えていた中生代へと続く

火山活動とメタンハイドレートの話は日本科学未来館のdeep scienceにまとめられているのでおすすめです。

地球環境へのインパクト deep science topics vol.4 日本科学未来館

※話題にしている大量絶滅の時期は異なる。

関連記事