/** Geminiが自動生成した概要 **/

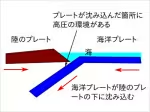

この記事では、緑泥石という粘土鉱物について解説しています。緑泥石はグリーンタフ(緑色凝灰岩)、緑色片岩、緑色岩などに見られる鉱物で、2:1:1型粘土鉱物に分類されます。一般的な2:1型粘土鉱物(スメクタイト、バーミキュライトなど)はCEC(陽イオン交換容量)が高い一方、緑泥石はCECが非常に低いのが特徴です。これは、2:1型構造の層間水があるべき場所に、緑泥石では八面体が挿入されているため、膨潤性が弱くCECも低いと説明されています。記事では粘土鉱物の基本構造(SiO四面体、Al八面体)や1:1型、2:1型構造についても触れ、緑泥石の構造を図解して分かりやすく解説しています。最後に、緑泥石の興味深い知見については次回に持ち越しとしています。