/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の梅雨明けは記録的に早く、今後の異常気象が心配。特に農業用水不足が懸念される。対策として、畑作での浸水対策が重要。EFポリマーは保水性向上と土壌の多孔質化に役立つが、基肥と同時施肥が基本。緊急対策として、水没した畝間にEFポリマーを散布すると、粘土と集積し、保水性と通気性の高い土壌層を形成し、草抑え効果も期待できるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の梅雨明けは記録的に早く、今後の異常気象が心配。特に農業用水不足が懸念される。対策として、畑作での浸水対策が重要。EFポリマーは保水性向上と土壌の多孔質化に役立つが、基肥と同時施肥が基本。緊急対策として、水没した畝間にEFポリマーを散布すると、粘土と集積し、保水性と通気性の高い土壌層を形成し、草抑え効果も期待できるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の長雨で田んぼに土砂が流れ込むと、土質が変わり稲の生育に悪影響を及ぼすことがあります。土砂に含まれる成分によっては、養分過多や有害物質の影響が出ることも。対策としては、土壌の物理性を改善することが重要です。具体的には、植物性有機物を投入し、緑肥を栽培することで、土壌の保肥力と発根を促進し、土砂の影響を軽減できます。施肥だけで解決しようとせず、土壌改良を優先することが大切です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枝豆はダイズよりもカリウムやカロテノイドを多く含み、土壌からの養分持ち出しが多い可能性がある。ダイズ栽培では土壌の物理性を高めるためサブソイラがよく使われるが、金属系養分の損失が懸念される。特に家畜糞による土作りは金属系要素の酸化を加速させ、土壌劣化につながる可能性がある。枝豆は栄養価が高く、猛暑日が増える中で重要な食材となる可能性がある一方、土壌劣化による品質低下が懸念される。持続可能な枝豆栽培には、土壌への負荷を軽減する対策が不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチゴ栽培の難しさは、うどんこ病等の病気への弱さ、ランナーによる栄養分散、そして受粉の難しさにある。特に受粉は、ミツバチ頼みだと気候の影響を受けやすく、安定しない。そこで、筆者はミツバチに頼らない方法として、電動歯ブラシによる振動を用いた人工授粉を試みた。振動は花粉を散布させるのに効果的だが、花を傷つけない適切な力加減を見つけるのが難しい。試行錯誤の結果、歯ブラシの種類や当て方、振動時間のコントロールが重要だと判明。安定したイチゴの収穫を目指すには、受粉への理解と技術の向上が不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウキクサは水面に浮かぶ水生植物だが、田んぼなどの浸水環境で根を張ることもある。この根付きのウキクサは低酸素環境でも生きることができ、光合成によって酸素を発生させる。そのため、水中の酸欠状態を緩和し、他の水生生物が生きられる環境を整えるのに役立つ。

ウキクサは急速に増殖し、田んぼの栄養素を吸収することで雑草抑制効果がある。また、タンパク質やビタミンが豊富で、家畜の飼料や肥料としても利用されている。さらに、浄水能力もあり、水中の窒素やリンを除去することができる。そのため、水質浄化や生態系の保全に貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫後の水田で、刈り取られたイネのひこばえが生え始めていた。周囲は浸水し酸素が少ない環境だが、稲は再び葉を生やし生き残ろうとしている。この生命力に感銘を受け、著者は以前投稿した「植物の根への酸素の運搬とROLバリア」を想起する。酸素が少ない土壌で、イネの根はどのように防御しているのか?土地が他人のものなので掘って調べられないのが残念だ、と著者は記している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「豪雨ニモマケズ、暴風ニモマケズ」と題されたこの記事は、2週間前の豪雨で増水した川が平常水位に戻った様子をレポート。一度浸水し、流れに沿って倒れた川辺の草が、上部は緑を保ち、根元からは新しい脇芽を出しているたくましい姿を映し出す。この生命力に「強いな」と感嘆し、筆者は、人間の文明が気候を変える中でも、植物はうまく適応したり、時には休眠したりして、したたかに生き抜いていくのだろうという考察を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

西日本豪雨で農作物に甚大な被害が出た中、京都北部のトウガラシ畑では、事前に「速効性の酸素供給剤」(過酸化石灰)を散布した区画で被害が劇的に軽減されました。この薬剤は水中で酸素を供給し、根の酸欠ストレスを和らげ、水が引いた後も植物を活性化。消石灰による土壌pH調整効果も。今後予想される台風や大雨から作物を守る有効な手段として、その活用が注目されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米の美味しさの鍵は、炊飯時の糊化、特にデンプンの断片化にあります。 白米の浸水時に胚乳にクラック(ひび割れ)が生じ、そこから水が浸入し糊化が始まります。クラックが多いほど糊化が進み、甘みが増すと考えられます。 美味しさはクラックの発生しやすさだけでなく、クラック後にアミラーゼがどれだけ活発に働くか、つまり胚乳内に含まれるアミラーゼの量に依存します。アミラーゼはタンパク質なので、胚乳形成時にどれだけアミノ酸が分配されたかが重要です。アミノ酸の種類によっては吸水力に影響し、クラックの発生や炊き上がり後のご飯粒が立つ現象にも関与している可能性があります。 ultimately、光合成を促進しアミノ酸合成を活発にする健全な栽培が美味しい米作りに繋がります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

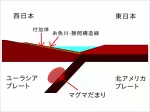

日本列島は、ユーラシア大陸東端がプレートの衝突によって分離、二つの島となり、その後再び衝突して形成された。この衝突で生まれた巨大な溝「フォッサマグナ」は、激しい火山活動によって火山灰で埋め立てられ、特徴的な地質と土壌を生み出した。フォッサマグナ西側の西日本は付加体によって隆起し、岐阜の最古の石や滋賀・奈良の石灰岩地形、京都のチャートなどが見られる。一方、フォッサマグナ内部は火山灰質の地層が6000m以上堆積し、長野県栄村の深い腐植層を持つ黒ボク土もこの成り立ちと関連する。西日本と東日本では地質・土壌が大きく異なるため、フォッサマグナは日本列島の形成を理解する上で重要な地域と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

空芯菜は、茎の中が空洞になっているため水に浮く性質を持つ。ミャンマーでは、水田のように水で覆われた畑で空芯菜が栽培されている。この方法は、浮草による除草効果と水に含まれる肥料分による生育促進を期待できる。同様に、京都の植物園でも空芯菜と浮草が共存している様子が観察され、両者の相性の良さが示唆されている。空芯菜の空洞の茎と水耕栽培の親和性、そして浮草との共存関係が、ミャンマーにおける空芯菜の繁茂を支えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風の大雨でできた水たまりに、線路沿いに繁茂するイネ科の植物(おそらくメヒシバ)が浸かっていた。この植物は茎が地面に付くと不定根を発生させ、横方向へ広がる。水たまりに浸かった茎は折れており、水が引けば不定根を広げるチャンスとなるはずだった。しかし、そこはアスファルト舗装の上。不定根は根付くことができず、伸長を続けても根付く場所はない。植物にとって、舗装は成長を阻害する障害であり、まるで鬱のような状態を引き起こすと言える。土の道なら、根付くまで多少伸長すれば良いだけなのである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都の一乗寺にある豆乳パティスリー「むしやしない」から自家製白味噌を貰い、味噌汁にして味わってみた。白味噌は甘みが強く塩気が少なく、独特の風味を持つ。白味噌と赤味噌の違いを調べると、コープこうべのサイトでメイラード反応による色の違いが説明されていた。どちらも大豆、米麹、塩が原料だが、大豆の処理方法と熟成期間が異なり、白味噌は短時間の煮豆を使用し、低温で短期間熟成させることでメイラード反応を抑え、淡い色になる。一方、赤味噌は大豆を蒸し、高温で長時間熟成させるため、メイラード反応が促進され色が濃くなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都の桜の枝が池の岩の上で花を咲かせている。枝は岩に着地した後、上向きに成長している。これは自然に岩に着地したのか、人為的に剪定されたのか、岩の位置が調整されたのか疑問が生じる。もし自然現象なら、枝は着地できる場所を探る能力、つまり重力以外の何かを感じ取る器官を持っている可能性がある。まるで枝が意志を持って岩の上で成長を再開したかのような不思議な光景だ。