/** Geminiが自動生成した概要 **/

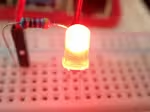

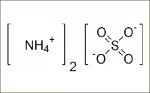

AD変換器は、アナログ信号をデジタル信号に変換する電子回路です。温度センサーの場合、温度変化によって生じる電圧変化などのアナログ信号をAD変換器でデジタル信号に変換します。

デジタル信号は、コンピュータなどのデジタル回路で処理しやすい形式です。AD変換器の性能は、分解能と変換速度で決まります。分解能は、変換可能な最小の電圧変化を表し、変換速度は、1秒間に変換できる回数です。

温度センサーの用途に応じて、適切な分解能と変換速度を持つAD変換器を選択する必要があります。近年は、高分解能、高速変換、低消費電力などの特徴を持つAD変換器が登場し、様々な分野で活用されています。