/** Geminiが自動生成した概要 **/

節分後も煎り豆の摂取を続ける筆者は、過去記事で提示した「歳の数マメ食の栄養学的合理性」を深掘りし、特に大豆イソフラボンに注目。イソフラボンが筋萎縮緩和に関与する可能性にも触れつつ、過剰摂取の懸念から「イソフラボンが腸内細菌叢によって短鎖脂肪酸へと分解されるのか?」という新たな疑問を提起します。日常的なイソフラボン摂取と運動が、短鎖脂肪酸を生成する腸内細菌を優位に導く可能性に期待を寄せている記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

節分後も煎り豆の摂取を続ける筆者は、過去記事で提示した「歳の数マメ食の栄養学的合理性」を深掘りし、特に大豆イソフラボンに注目。イソフラボンが筋萎縮緩和に関与する可能性にも触れつつ、過剰摂取の懸念から「イソフラボンが腸内細菌叢によって短鎖脂肪酸へと分解されるのか?」という新たな疑問を提起します。日常的なイソフラボン摂取と運動が、短鎖脂肪酸を生成する腸内細菌を優位に導く可能性に期待を寄せている記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、クズの葉を柏餅のように使えるかという疑問から、クズの葉に含まれる成分について考察しています。クズの根は葛餅の材料になりますが、葉にも食用となる可能性があるのかを調べた結果、薬用成分であるダイジンが含まれていることがわかりました。ダイジンはアルコール依存症治療の可能性がある一方で、クズの葉を食用にするための十分な情報は得られず、更なる調査が必要です。結論として、現時点ではクズの葉を食用とすることは推奨できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

疲労は、アミノ酸不足、ウイルス感染、酸化ストレス、小胞体ストレスなど、さまざまなストレス因子が引き起こす統合的ストレス応答に関与しています。

アミノ酸不足は、酵素に必要なタンパク質の合成が妨げられることで疲労を引き起こします。甘いものを過剰摂取すると、体内の総アミノ酸量に対する糖質の割合が高くなり、疲労につながる可能性があります。

高タンパク質で生産性の高いダイズは、アミノ酸不足による疲労対策に有効です。ダイズの脱脂粉末や大豆肉は、タンパク質を豊富に含み、疲労回復に役立てることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴが「百薬の長」と呼ばれる理由の続編。今回は、リンゴに豊富なポリフェノール(特にプロシアニジン)の驚くべき効果に焦点を当てています。一部のポリフェノールは腸で吸収されにくいものの、腸内細菌叢に直接影響を与え、改善を促進します。具体的には、肥満の人の腸内に多い菌や、脳に悪影響を与える菌の割合を減少させることが分かっています。これにより、肥満・糖尿病の改善や認知機能の向上に寄与する可能性が示唆され、リンゴの持つ多機能な健康効果が改めて強調されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「脱脂ダイズ」は、大豆から食用油(大豆油)を抽出した残りの粕のことです。大豆油の抽出には、粉砕した大豆にヘキサンという溶剤を加えて油を分離する「溶媒抽出法」が主流です。ヘキサンは神経毒を持つ物質ですが、沸点が低いため抽出後に除去されます。しかし、本当に完全に除去されるのか、アミノ酸やイソフラボンへの影響はないのか、といった不安の声も上がっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、大豆イソフラボンの一種であるゲニステインが筋萎縮の緩和に効果がある可能性について解説されています。 東京大学の研究によると、ゲニステインはエストロゲン受容体に作用し、運動不足や骨折による筋萎縮の進行を遅らせる効果が期待されています。

また、脱脂大豆にはトレーニングに必要な成分やイソフラボンが残っており、健康食品や人工肉、大豆麺といった形で市場に登場しています。

これらのことから、大豆イソフラボンは女性ホルモンと同様の効果を持つ可能性があり、脱脂大豆の価値は今後さらに高まっていくと予想されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

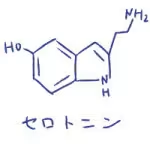

この記事は、エストロゲンとセロトニンの関係について解説しています。セロトニンは精神安定作用を持つ神経伝達物質で、その低下はうつ病と関連し、女性に多いとされています。エストロゲンはセロトニンの合成を促進する効果があり、更年期でエストロゲンが減少するとセロトニンも低下し、更年期障害の一因となると考えられています。著者は、大豆イソフラボンが脳内のエストロゲン受容体に作用し、セロトニン合成を促進する可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインは、主にホエイ・カゼイン・ソイの3種類から作られます。

* **ホエイプロテイン**は牛乳からチーズを作る際にできる上澄み液から作られ、吸収が早く運動後におすすめです。

* **カゼインプロテイン**は牛乳から脂肪分とホエイを除いた成分で、吸収が遅く就寝前におすすめです。

* **ソイプロテイン**は大豆から油脂を除いた成分で、吸収はゆっくりで朝食におすすめです。

社会情勢を考えると、今後は大豆由来のソイプロテインが主流になっていく可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いもち病菌よりも早く稲の葉面を占拠することで、いもち病の発生を抑えようという取り組みがある。そのために、稲の種もみや苗に有用な微生物を付着させる技術が開発されている。この技術により、農薬の使用量削減に貢献できる可能性がある。記事では、クワの葉面から採取された微生物の有効性や、苗への微生物の定着率向上のための工夫などが紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枝豆は、夏の風物詩として親しまれる栄養価の高い食べ物です。大豆を若いうちに収穫した枝豆は、植物性タンパク質、ビタミンE、食物繊維、カルシウム、鉄分などを豊富に含みます。特にビタミンB1、B2は野菜の中でも多く含まれており、夏の暑さで低下しがちな代謝をサポートします。また、汗で失われやすい鉄分が豊富なのも嬉しい点です。さらに、枝豆には大豆には少ないカロテンやビタミンC、カリウムも含まれています。夏バテ防止にも効果が期待できる栄養豊富な枝豆を、ぜひ食事に取り入れてみて下さい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、100年ぶりの2月2日節分に、歳の数以上の炒り豆を食べた経験から、筆者が食の安全について深く考察するブログ記事です。過去に「大豆は栄養学的に理にかなっている」と述べた筆者が、栄養知識を深めるにつれ、体に良いとされる食材でも過剰摂取は問題ではないかという疑問に直面。特に、大豆イソフラボンやマメ科のレクチンといった成分に着目し、その過剰摂取が健康に与える影響について掘り下げます。しかし最終的には、「気持ち悪くなければ大丈夫」という本能的な判断に落ち着きつつも、イソフラボン摂取量への懸念を残す、示唆に富んだ内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葛餅の原料である葛粉は、マメ科クズの根から作られ、漢方薬の葛根湯にも使われる。マメ科植物なのでイソフラボンを含み、クズの場合はプエラリンというイソフラボンが注目される。プエラリンは腸内細菌によってダイゼインを経てエクオールに変換される。エクオールは乳がんや前立腺がんの予防に関与する可能性が示唆されている。マメ科植物の根や実にイソフラボンが多いのは、根粒菌との共生関係を築くためと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

光合成の明反応は、葉緑体のチラコイド膜で起こり、光エネルギーを化学エネルギーに変換する過程です。光エネルギーは、クロロフィルなどの色素によって吸収され、電子を高エネルギー状態に励起します。励起された電子は電子伝達系を移動し、その過程でATP(アデノシン三リン酸)とNADPHが生成されます。水分子は分解され、電子伝達系に電子を供給し、酸素が発生します。生成されたATPとNADPHは、続く暗反応で二酸化炭素から糖を合成する際に利用されます。つまり、明反応は光エネルギーを利用して、暗反応に必要なエネルギーと還元力を供給する役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆に含まれるイソフラボンは女性ホルモンのエストロゲンに類似し、体内でアグリコンに変換されて根粒菌を誘引する。著者は、人間がエストロゲンを合成できなかった場合に備え、大豆にその機能を託したのではないかと推測する。イソフラボンの過剰摂取で拮抗作用が現れるのは、必要量以上の摂取を抑制する機構と考え、味噌や醤油が海外で人気なのも、この生存戦略に関係があるかもしれないと考察。最後に、大豆油粕を発酵させた土で根粒菌が増える可能性に言及している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は節分に大豆を食べたことをきっかけに、大豆とホウ素の関係について考察している。大豆にはイソフラボンが含まれ、女性の体調を整えるだけでなく、根粒菌の窒素固定にも関わっている。大豆はホウ素要求量が多い作物であり、日本ではホウ素を含む鉱物が少ないため、土壌中のホウ素が枯渇しやすい。しかし、大豆は古くから栽培されており、ホウ素欠乏で栽培不能になったことはない。これは、大豆作でホウ素を保持する仕組みがある可能性を示唆する。そして、過去にマメ科緑肥の効果が薄かったのは、土壌のホウ素欠乏が原因だったのではないかと推測している。ホウ素は鉱物由来で、日本には少ないため、現場をよく知る人は欠乏を懸念する一方、教科書だけの知識では欠乏しないと考える傾向がある。