/** Geminiが自動生成した概要 **/

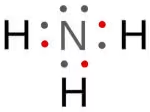

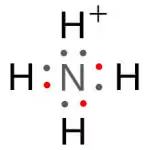

本記事では、キレート結合に不可欠な「配位結合」について、アンモニア水での反応を具体例に解説します。共有結合で成り立っているアンモニア(NH3)の窒素原子には、他の原子と結合していない「非共有電子対」が存在します。アンモニアを水に溶かすと、水から生じたH+イオン(電子を持たない陽イオン)が、この非共有電子対に電子を受け取られ、NH3とH+が結合します。この、一方の原子が電子対を提供し、もう一方の原子がそれを受け入れる形で形成される結合が「配位結合」であり、アンモニウムイオン(NH4+)が生成される仕組みを分かりやすく説明しています。