/** Geminiが自動生成した概要 **/

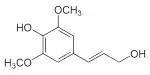

シナピルアルコールは、モノリグノールの一種で、コニフェリルアルコールにメトキシ基が付加された構造を持つ。その合成経路は、コニフェリルアルデヒドからメトキシ基が付与され、シナピルアルデヒドを経由して生成される。シナピルアルコールを主成分とするリグニンはシリンギルリグニン(S-リグニン)と呼ばれ、被子植物にのみ存在し、裸子植物には見られない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シナピルアルコールは、モノリグノールの一種で、コニフェリルアルコールにメトキシ基が付加された構造を持つ。その合成経路は、コニフェリルアルデヒドからメトキシ基が付与され、シナピルアルデヒドを経由して生成される。シナピルアルコールを主成分とするリグニンはシリンギルリグニン(S-リグニン)と呼ばれ、被子植物にのみ存在し、裸子植物には見られない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツユクサは、食べられる草ハンドブックでイチオシされている野草です。地上部の葉や茎が食用となり、見た目はエンサイに似ています。しかし、ツユクサは単子葉植物であり、ネギのような食感は想像しにくいです。実際に食してみると、エンサイのような食感が楽しめます。ツユクサは、おひたしや和え物、炒め物など、様々な料理に活用できます。また、乾燥させてお茶として楽しむことも可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の石灰過剰土壌の改善策として、耐性のある作物の活用が現実的です。特に、ムギネ酸を分泌して鉄分吸収を助けるイネ科植物(サトウキビなど)が有効です。

イネ科植物は根の構造も土壌改良に適しています。客土と並行してイネ科緑肥を育て、有機物を補給することで土壌が改善される可能性があります。

さらに、耐塩性イネ科緑肥と海水の活用も考えられます。物理性を高めた土壌で海水栽培を実現できれば、画期的な解決策となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、稲作における土壌環境の改善について書かれています。従来の稲作では、土壌への有機物供給源として稲わらが重要視されていましたが、近年は稲わらを飼料や堆肥として利用する動きが進んでいます。しかし、著者は、稲わらを田んぼから持ち出すことで土壌の有機物が減り、土壌環境が悪化する可能性を指摘しています。その解決策として、剪定枝を細かく砕いて土壌に混ぜる方法を提案し、実際に試した結果、土壌環境の向上が確認できたと報告しています。つまり、稲わらに代わる有機物供給源を活用することで、稲作中でも土壌環境を改善できる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良により土壌の物理性が向上すると、特定の単子葉植物の生育が抑制される可能性があるという観察記録です。

筆者は、固い土壌を好むが養分競争に弱い単子葉植物が存在すると推測し、土壌改良によってレンゲやナズナなどの競合植物が旺盛に生育することで、単子葉植物の生育が阻害されると考えています。

この観察から、土壌改良初期にはソルガムやエンバクを、その後は土壌生態系のバランスを整えるために緑肥アブラナを使用するなど、緑肥の種類選定の重要性を指摘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、単子葉の木本植物の成長の仕方に着目し、双子葉植物との生存競争における不利な点を指摘しています。

単子葉の木本は、先端だけに葉をつけ、下方に葉をつけないため、根元への遮光効果が期待できず、他の植物の成長を抑えにくいという特徴があります。

また、下部から再び葉を生やすことができないため、双子葉植物のように幹から枝を生やすことができません。

そのため、恐竜が闊歩していた時代には有利だったかもしれませんが、双子葉植物の登場により、その生存競争に敗れたと考えられています。

記事では、メタセコイヤなどの裸子双子葉植物が幹から枝を生やすことで、単子葉の木本よりも優位に立ったことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

曽爾高原の広大なススキ草原は、長年にわたり連作されているにも関わらず、障害が発生していない。山焼きの灰が肥料となる以外、特に施肥されていないにも関わらず、ススキは元気に育っている。これは、ススキがエンドファイトによる窒素固定能力を持つこと、そして曽爾高原の地質が関係していると考えられる。流紋岩質の溶結凝灰岩や花崗岩といったカリウムやケイ素を豊富に含む岩石が風化し、ススキの生育に必要な養分を供給している。さらに急な勾配により、風化による養分は流出せず高原に留まる。長期間の連作を可能にする曽爾高原の土壌は、重要な知見の宝庫と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アミノ酸が植物病害、特に青枯病の予防に効果を持つ可能性が示唆されている。トマトでは酵母抽出液中のヒスチジンが青枯病の発病を抑える効果があり、アミノ酸肥料自体が予防効果を持つ可能性が出てきた。一方、イネではグルタミン酸が抵抗性を向上させる。グルタミン酸豊富な黒糖肥料はイネの青枯病予防に有効で、サリチル酸と同様の予防効果の伝播も期待できる。このことから、単子葉植物の緑肥マルチムギに黒糖肥料を与えることで、予防効果を高められる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかボカシは、米ぬかに乳酸菌や酵母菌などの有用微生物を繁殖させた肥料で、土壌改良と植物の生育促進に効果的です。作り方は、米ぬかに水と糖蜜(または砂糖)を混ぜ、発酵させます。温度管理が重要で、50℃を超えると有用菌が死滅し、40℃以下では腐敗菌が増殖する可能性があります。発酵中は毎日かき混ぜ、温度と水分をチェックします。完成したボカシは、乾燥させて保存します。米ぬかボカシは、土壌の団粒化を進め、保水性、通気性を高めることで、植物の根の張りを良くします。また、微生物の働きで土壌中の養分を植物が吸収しやすい形に変え、生育を促進します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツユクサの青い花弁の細胞は、一次細胞壁にフェニルプロパノイドを蓄積することで、強い光から細胞小器官やDNAを守っている。フェニルプロパノイドは紫外線領域の光を吸収する性質を持つため、細胞壁に存在することで、有害な紫外線を遮断するサンスクリーンのような役割を果たす。

ツユクサは成長過程でフェニルプロパノイドの蓄積量を調整し、光合成に必要な光は透過させつつ、有害な光だけを遮断する巧妙な仕組みを持っている。これは、強光環境下で生育する植物にとって重要な適応戦略と言える。

一方で、このフェニルプロパノイドの蓄積は、細胞壁の糖質と結合することで細胞壁の強度を高める効果も持つ。これは、ツユクサの花弁が物理的なストレスから守られる一因となっていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

一見似ているヤシ(単子葉植物)と木生シダは、系統的に近縁ではない。ヤシのような幹を持つ植物を見て、銀座ソニーパークで見かけた木生シダを想起した投稿者は、両者の近縁性を疑問視する。実際、両者は全く異なる系統に属する。ヤシは被子植物の中で単子葉類に分類され、木生シダはシダ植物に分類される。よって、外見の類似とは裏腹に、進化の過程で大きく異なる道を辿ってきた植物であると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

林床でシダとササのせめぎ合いが観察された。先に群生していたシダに対し、後から侵入したササが中心部で勢力を拡大している。ササの茂る場所は日当たりが良く、シダは日陰へと追いやられている様子が見て取れる。かつて栄華を誇ったシダは、被子植物の台頭によって生育場所を制限されている。この状況は、裸子植物を駆逐した被子植物のように、将来的に新たな植物群によって被子植物が淘汰される可能性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

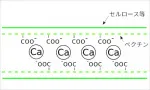

植物は細胞壁の強化にカルシウムを利用するが、イネ科植物はカルシウム含量が低い。これは、ケイ素を利用して強度を確保しているためと考えられる。細胞壁はセルロース、ヘミセルロース、ペクチン、リグニンで構成され、ペクチン中のホモガラクツロナンはカルシウムイオンと結合しゲル化することで、繊維同士を繋ぎ強度を高める。しかし、イネ科植物はケイ素を吸収し、細胞壁に沈着させることで強度を高めているため、カルシウムへの依存度が低い。この特性は、カルシウム過剰土壌で緑肥として利用する際に有利となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカン栽培跡地にマルバツユクサが生育している。マルバツユクサは九州の果樹園で防除困難な雑草として知られる。ツユクサ科の特徴である葉鞘を持ち、単子葉植物に分類される。単子葉植物は葉柄がなく、葉鞘を持つ。また、不定根による発根が特徴で、土壌変化に大きく貢献する。ミカン栽培跡地では、ツユクサの生育により、植物全般が育ちやすい土壌へと急速に変化している可能性が示唆される。