/** Geminiが自動生成した概要 **/

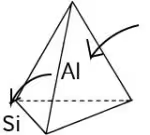

本記事では、焼きミョウバンが持つ消臭作用、特にアンモニアへの効果を化学的に解説します。焼きミョウバンはミョウバンを加熱して水分を抜いたもので、少量で効果が高いとされます。アルカリ性の悪臭物質であるアンモニアは、酸性を示す焼きミョウバン水と反応。アルミニウムイオンにより水酸化アルミニウムとして沈殿し、硫酸イオンとは硫酸アンモニウムの塩を形成することで、アンモニアを無臭化し固定します。米ぬか嫌気ボカシ肥への応用も考察。悪臭対策には有効ですが、生成される硫酸アンモニウムは即効性の窒素肥料であるため、ボカシ肥の肥効を変化させる可能性についても触れています。