/** Geminiが自動生成した概要 **/

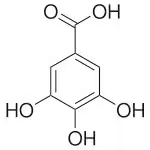

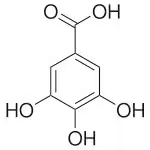

没食子インクの原料である没食子酸は、コーヒー酸から2つの経路で合成されます。一つは、コーヒー酸の炭素鎖が短くなってプロトカテク酸になった後、ベンゼン環にヒドロキシ基が付与される経路。もう一つは、先にヒドロキシ基が付与された後、炭素鎖が短くなる経路です。没食子酸はヒドロキシ基を3つも持つため強い還元性を示し、鉄粉を加えると紫褐色や黒褐色の没食子インクになります。これは古典インクとして今も使われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

没食子インクの原料である没食子酸は、コーヒー酸から2つの経路で合成されます。一つは、コーヒー酸の炭素鎖が短くなってプロトカテク酸になった後、ベンゼン環にヒドロキシ基が付与される経路。もう一つは、先にヒドロキシ基が付与された後、炭素鎖が短くなる経路です。没食子酸はヒドロキシ基を3つも持つため強い還元性を示し、鉄粉を加えると紫褐色や黒褐色の没食子インクになります。これは古典インクとして今も使われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、マテバシイのドングリを拾い、その特徴を写真とともに紹介しています。マテバシイのドングリは、複数個がまとまって実り、殻斗と呼ばれる部分が深く堅果を包み込んでいるのが特徴です。

また、ドングリ拾いの時期は、ヒガンバナが咲く頃、クヌギ、アベマキ、マテバシイから始まることを覚えておくと良いと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

おそらくシリブカガシと思われる木で、殻斗付きのドングリ(堅果)を拾った。一つの殻斗に様々な形と大きさの堅果が付いており、マテバシイより融合数が多い。このことから、ブナ科の進化において、シリブカガシのような大小様々な堅果から、マテバシイ属以降のように堅果の形が揃う方向へ進化したと推測できる。しかし、ブナの整った堅果を考えると、マテバシイ属の堅果の大きさのランダム性は日本の温帯では広まらなかったと考えられる。新たなドングリの発見は、既存のドングリへの理解を深める契機となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

用事で京都の出町柳へ行った際、下鴨神社の糺の森で木を観察した。泉川沿いでマテバシイ属らしき木を見つけ、足元を探すと殻斗が融合したドングリを発見。ドングリの形状からマテバシイ属の可能性が高いが、葉が馬刀葉ではないためシリブカガシではないかと推測。糺の森の植生情報を確認すると、シリブカガシの存在が記載されていた。以前は毎日近くを歩いていたにも関わらず、最近探していた木に偶然出会えたことに不思議な感慨を抱いた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻市のハニワ工場公園で、見慣れないドングリを発見。殻斗は鱗状で二つがくっついた形で落ちており、木には肉厚の葉とドングリが付いていた。マテバシイ属かと思ったが、ドングリの殻斗側が凹んでいないため違う種類と判明。図鑑で調べるとウバメガシの特徴と一致。ウバメガシは海岸沿いに多いものの、街路樹にも植えられるため、内陸部の高槻市にあっても不思議ではない。新たなドングリとの出会いに喜びを感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コナラに似たドングリを見つけ、その正体を探る物語。深めの殻斗を持つドングリはマテバシイとは異なり、コナラに似ていた。付近でドングリと似た葉を持つ木を発見するが、葉の広がり方がコナラより広く、小さい。帰宅後、図鑑で調べるとナラガシワの可能性が浮上。しかし、木のサイズと葉の小ささから、ナラガシワの変種、特にコガシワではないかと推測する。最終的に、発見したドングリの正体は不明のまま、更なる調査が必要となった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者はブナ科植物の進化に興味を持ち、殻斗と堅果の関係に着目している。クリは一つの殻斗に複数の堅果を持つ一方、コナラは小さな殻斗に一つの堅果を持つ。シイは大きな殻斗に一つの堅果だが、複数の堅果を持つ種も存在する。これらの観察から、進化の過程で殻斗と堅果の関係がどのように変化したのか疑問を抱いている。 最新の研究に基づくブナ科の系統樹を参照し、クリ属からシイ属、コナラ属、そして大きな堅果を持つ種へと進化した流れを考察。マテバシイ属の特異な形態に着目し、今後の研究で系統樹に変化が生じる可能性を示唆。最後に、ブナ科系統樹の基部に位置するブナ属への強い関心を表明し、ブナ林を訪れたいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナ科クリ属のクリは、他のブナ科のドングリと異なり、一つのイガの中に複数の堅果を持つ。これは殻斗の融合によるもので、一つの殻斗に複数の堅果があるものを「花序殻斗」、一つの殻斗に一つの堅果のものを「花殻斗」と呼ぶ。クリは花序殻斗を持つため、マテバシイなど他のブナ科植物と比較すると、進化の過程における殻斗の形成の違いが顕著に現れている。この特徴から、著者はブナ科の進化のヒントになるのではないかと考え、更なる探求の意欲を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

どんぐりの生物学を学ぶため、ブナ科のシイ属を探しに、大阪の若山神社を訪れた。神社には、極相林の指標種であるツブラジイが42本自生しており、大阪みどりの百選にも選ばれている。参道にはシイの枝葉が覆い、殻斗付きのドングリも容易に見つかった。シイ属の殻斗は、これまで観察したコナラ属のものとは形状が異なり、ブナ属と同様にドングリを長く保護する特徴を持つ。ツブラジイは巨木のため、全体像の撮影は困難だが、枝葉の特徴も記録した。この観察を通して、極相林に生える木の特徴を学ぶことができた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マテバシイの殻斗にある瘤状のものは、受精しなかった雌花に由来する。マテバシイは一つの花序に複数の雄花と雌花が密集する。ドングリは受精した雌花の子房が成熟したもので、殻斗はそれを保護する器官。一つの花序で受精した雌花が一つだけの場合は、他の未受精の雌花の殻斗が融合し、瘤状になる。つまり、瘤はドングリにならなかった殻斗の痕跡である。ブナ科の花は独特の構造を持つため、今後の観察が楽しみである。