/** Geminiが自動生成した概要 **/

除草剤の中には、植物のBCAA合成を阻害するものがあります。特に、ALS(アセト乳酸合成酵素)阻害剤は、BCAA合成の初期段階を阻害することで、イソロイシン、ロイシン、バリンの生成を妨げます。ダイズ栽培では、ALS阻害剤耐性遺伝子組み換えダイズが存在することから、実際にALS阻害剤が使用されている可能性があります。しかし、実際の使用状況については更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

除草剤の中には、植物のBCAA合成を阻害するものがあります。特に、ALS(アセト乳酸合成酵素)阻害剤は、BCAA合成の初期段階を阻害することで、イソロイシン、ロイシン、バリンの生成を妨げます。ダイズ栽培では、ALS阻害剤耐性遺伝子組み換えダイズが存在することから、実際にALS阻害剤が使用されている可能性があります。しかし、実際の使用状況については更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴールデンライスは、胚乳にβカロテンを蓄積するように遺伝子組み換えされたコメです。βカロテン合成経路のうち、コメに欠けていた「GGPPからフィトエン」と「フィトエンからリコペン」の2つの遺伝子を導入することで実現されました。フィトエン合成遺伝子はトウモロコシ、リコペン合成遺伝子はバクテリア由来です。この遺伝子導入により、コメは再びβカロテンを生成できるようになりました。ゴールデンライスは長年の開発期間を経て、フィリピンで商業栽培が開始されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、飼料米に含まれないカロテノイドを補う方法として、遺伝子組み換え作物であるゴールデンライスに着目しています。

筆者は、飼料米とトウモロコシの違いを比較し、カロテノイドを多く含むパプリカは海外依存度が高いため、飼料米の代替にはならないと述べています。

そこで、ビタミンA(ベータカロテン)を豊富に含むよう遺伝子組み換えされたゴールデンライスが、トウモロコシの利点を補完する可能性があると指摘しています。

さらに、ゴールデンライスに使われている遺伝子の由来やカロテノイドの含有量など、詳細な情報についてさらに調べていく意向を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クオラムセンシングは細菌の細胞密度依存的な情報伝達機構であり、病原菌の病原性発現にも関与する。クオラムセンシングを阻害するクオラムクエンチングは、病害防除の新たな戦略として期待される。本稿では、クオラムクエンチング酵素、特にAHL分解酵素の多様性と応用について概説する。AHL分解酵素は、N-アシルホモセリンラクトン(AHL)を分解することでクオラムセンシングを阻害する。AHL分解酵素は多様な微生物から発見されており、その構造や基質特異性も様々である。AHL分解酵素は、組換えタンパク質として利用したり、遺伝子組換え植物に導入したりすることで、植物病害の防除に効果を発揮することが示されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、野菜の美味しさは栽培方法ではなく、光合成の効率に依存すると主張する。有機無農薬栽培でも、牛糞堆肥の過剰使用による塩類集積や、植物性有機物に偏った土壌管理は、ミネラル吸収を阻害し、光合成を低下させるため、美味しい野菜は育たない。逆に、農薬を使っていても、適切な土壌管理で光合成を促進すれば、美味しい野菜ができる。つまり、農薬の有無ではなく、栽培者の技術が美味しさを左右する。有機栽培で品質が落ちる例として、果実内発芽、鉄欠乏による病害、硝酸態窒素の還元不足などを挙げ、美味しい野菜作りの要諦は、光合成を最大限に高める土作りにあると結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

遺伝子組み換えで、組み込んだ遺伝子が必ず発現するとは限らない。発現は転写因子という領域によって制御されている。確実に発現させるには、遺伝子と共に強制的に発現させる配列を組み込む。例えば、ウイルス由来の制御配列を使う。これは、ウイルスが宿主細胞内で自身の遺伝子を強制的に発現させる仕組みを利用したもの。具体的には、目的の遺伝子とウイルス由来の制御配列をプラスミドに挿入し、細胞に導入する。この手法は、遺伝子組み換え作物でよく使われており、異なる生物の遺伝子を組み合わせるという理解につながるが、制御配列も遺伝子の一部である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

遺伝子組み換えは、特定の遺伝子の機能を調べる研究手法として利用される。例えば、青いアサガオの鮮やかな青色色素に関わる遺伝子を特定し、その遺伝子を薄い青色のアサガオに導入することで、遺伝子の機能を検証する。導入後、花色が鮮やかになれば、その遺伝子が青色色素合成に関与していることが証明される。しかし、遺伝子組み換え作物において、導入された遺伝子が植物にとって有益に働くことは稀である。遺伝子が活用される保証はなく、F1種子における課題も存在する。つまり、遺伝子組み換えは研究ツールとしては有効だが、作物改良においては、導入遺伝子の効果が限定的である可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

非殺虫性のバチルス・チューリンゲンシス菌が生成する結晶性タンパク質「パラスポリン」が、ヒトの癌細胞を選択的に破壊することが九州大学の研究で判明した。このタンパク質は、培養した癌細胞を顕微鏡で観察すると破壊していく様子が確認できる。この発見は、以前話題になった遺伝子組み換え作物と土壌微生物の関係性を見直す契機となるかもしれない。土壌微生物が哺乳類に作用するタンパク質を生成する理由は不明だが、パラスポリンの安全性検証が進めば、癌治療や遺伝子組み換え作物の活用に新たな展開が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農薬不使用のオーガニック栽培において、作物自身がBT毒素に似た殺虫性を持つ現象が確認された。これは遺伝子組み換え作物ではなく、F1品種で発生した。土壌中の細菌との共生により、作物がBT毒素を獲得した可能性が高い。つまり、オーガニック栽培でも、遺伝子組み換え作物と同様に植物以外の遺伝子が入り込み、同じ殺虫成分を持つことがある。オーガニック栽培で抵抗性獲得は大規模化が難しく、時間もかかるが、作物の味は圧倒的に優れる。ストレスが少ない環境で育つため、苦味成分が少ないためだ。自然の力を最大限に活かしたオーガニック栽培は、遺伝子組み換え技術とは異なるアプローチで同様の結果をもたらす可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

BT剤は、バチルス・チューリンゲンシス菌由来の殺虫性タンパク質で、チョウやガの幼虫に効果がある。昆虫のアルカリ性腸内で活性化し、臓器を破壊するが、ヒトの酸性腸内では無毒とされる。BT剤の遺伝子は単離されており、アグロバクテリウム法を用いて他の植物に導入可能。害虫抵抗性を持つBT作物(BTトキシン産生作物)は、この遺伝子組み換え技術の代表例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

師匠の広大な無農薬畑で、アブラナ科作物の葉の上でミイラ化したイモムシが多数発見された。これは、作物自身が虫への抵抗性を得たことによるものと思われた。師匠曰く、土壌の状態が良くなるにつれ、この現象は頻繁に見られるようになり、しかも虫食い痕が目立つ前にイモムシが死ぬとのこと。周囲の農薬の影響や師匠による隠れた農薬使用の可能性は無い。この現象はBT剤という生物農薬の効果に似ているため、次回BT剤について掘り下げる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

遺伝子組み換え作物への抵抗感について考察。第一世代の除草剤耐性や害虫抵抗性といった生産者側のメリットに注目した遺伝子組み換えに対し、第二世代は栄養価向上や免疫向上といった消費者側のメリットを重視している。仮に癌軽減効果を持つ物質を産生する遺伝子組み換え作物が開発された場合、健康への直接的な恩恵があっても、依然として「非生物的」「異種遺伝子」といった理由で拒否反応を示す人がいるだろうか?物質を抽出する形であれば抵抗感は減るだろうか?遺伝子組み換え技術に対する議論は、今後このような安全性と健康効果のバランスに関する論点に移行していくと予想される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

従来の遺伝子組み換え(アグロバクテリウム法)は、特定の細胞を改変後、培養して個体に育てる手間があった。これに対し「フローラルディップ法」は、開花前の蕾にアグロバクテリウムを感染させ、受粉・受精を経て得られた種子から直接遺伝子組み換え株を育成できる。これにより、面倒な細胞培養が不要となる。

筆者は、遺伝子組み換えは微生物の特性を最大限に活用するもので、イメージされる精密なメス操作とは異なると指摘。植物に他生物の遺伝子が入ることも自然な現象と強調し、医学的応用が進む中で、遺伝子組み換えへの最低限の理解が不可欠だと訴える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

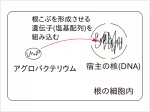

遺伝子組み換えは人工的なものと誤解されがちだが、自然界でも日常的に起こっている。例えば、アグロバクテリウムという細菌は植物の根に感染し、自身の遺伝子を植物のDNAに組み込み、根こぶを形成させる。これは、種を越えた遺伝子組み換えが自然界で起こっている例である。つまり、植物のDNAに他の生物の遺伝子が組み込まれることは不自然なことではない。遺伝子組み換え技術はこのような自然界のメカニズムを利用しているが、詳細はまた別の機会に。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

悪臭の原因物質にはアンモニア、トリメチルアミン、メチルメルカプタン、低級脂肪酸などがある。特にプロピオン酸は悪臭を放つ低級脂肪酸の一種。プロピオン酸は炭酸水素ナトリウムと反応して塩(プロピオン酸ナトリウム)になり、気化しなくなるため臭いを感じなくなる。塩は親水性のミセル構造を形成し、水に溶けやすいため洗い流せる。つまり、重曹などで中和すれば悪臭成分を移動・除去できる。同様の原理でクエン酸カリウムなどの塩も消臭効果を持つ。