卵の殻の色素に使われているプロトポルフェリンⅨ、これは植物にとって葉緑素の前駆体になる成分で、プロトポルフェリンⅨとマグネシウムを合わせていろいろとといじるとクロロフィル(葉緑素)ができる。

それ以外にも、鉄と合わさったら赤血球の成分になったり、それ以外でも動植物(微生物も含む)にとって大事なシトクロムにもなる。

このプロトポルフェリンの前駆体となるのがアミノレブリン酸で、最近、肥料や化粧品の成分として利用されている。

このアミノレブリン酸がどのような経路で合成されているのか?が気になったので、開発元の論文を読んでみることにした。

5-アミノレブリン酸の農業利用に関する技術開発 Regulation of Plant Growth & Development Vol. 40, No. 1 22-29, 2005

アミノレブリン酸の合成経路が記載されていたので、そのまま引用すると、

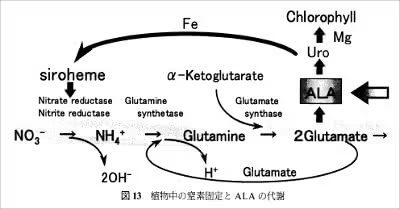

(画像:5-アミノレブリン酸の農業利用に関する技術開発 Regulation of Plant Growth & Development Vol. 40, No. 1 22-29, 2005の28ページより引用)

硝酸(NO3-)からグルタミン(Glutamine)になり、詳細は省略するけど、グルタミン酸の脱アミノ反応で生成されるα-ケトグルタル酸(α-Ketogulutarate)と合成され、アミノレブリン酸(ALA)になる。

ここで注目すべきは、ALAと鉄(Fe)が合わさることでシロヘム(siroheme)になり、硝酸イオン(NO3-)からアンモニウムイオン(NH4+)へと還元していること。

つまりは、アミノレブリン酸付近の分子が不足している状態で、硝酸イオンを摂取しても、植物はうまく活用できない可能性がある。ということ。

これは前に記載した光合成がしっかりと行われていないと吸収した硝酸態窒素はうまく活用されないという内容と合致する。

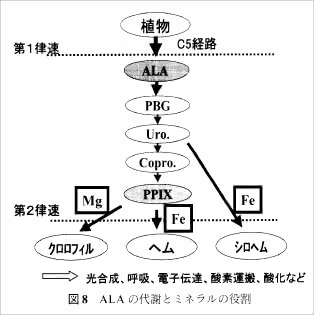

ここからわかることは、光合成を行うためにタンパクとマグネシウムがあることは最低限として、タンパクを合成するために鉄が必要で、更にいうとその鉄は二価鉄でなければならない。

二価鉄は有機物(糖)から取り出した電子により三価鉄を還元してできるとするならば、

結局のところ、先に糖が潤沢にある必要があるんだな。

(画像:5-アミノレブリン酸の農業利用に関する技術開発 Regulation of Plant Growth & Development Vol. 40, No. 1 22-29, 2005の25ページより引用)

実際に、アミノレブリン酸肥料の開発元も、アミノレブリン酸は鉄やマグネシウムと一緒に施肥するとポテンシャルを発揮すると述べていた。

ただし注意が必要で、アミノレブリン酸は高濃度では除草剤的な作用を示すので、使用の際は注意が必要とのこと。

肥料の使用の面から見ると、アミノレブリン酸はどの生物も欲するものだとするならば、元肥として利用するとなると効果はそこまで期待できない。

(開発元の論文でもそんな感じのことを記載していた)

特定の状況下ではすごい効果を発揮する可能性があるので、アミノレブリン酸は問題の解決のための大きな手として捉えておくと良さそうだ。

特定の状況下というのは省略するけど。