ちょいと光合成の話でもで光合成の明反応を書いた。

といっても葉緑素で行われているだけしか書かず、実際に葉緑素のどの部位で行われているかは書いていない。

だって、光のエネルギーを使って水から電子を取り出すということだけを表現したかったんだ。

だから、それ以外のことは省略した。

ここらへんを詳しく勉強したければ、このサイトではなく、細胞学の教科書を買ってきて勉強すればいい。

とはいっても、水から取り出した電子を何に使うかぐらいは書いておこうかと思うので、今回は暗反応で水から取り出した電子がどこで使われるかを書くことにする。

光合成の暗反応にはカルビン・ベンソン回路というものがあって、その回路で二酸化炭素CO2からブドウ糖C6H12O6になる。

見ての通り、二酸化炭素という単純な構造からブドウ糖という複雑な構造になるため、エネルギーを必要とする反応ということがわかる。

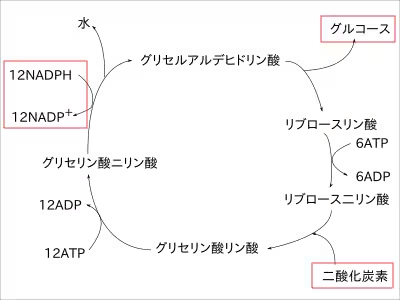

このカルビン・ベンソン回路を書いてみると、

こんな感じで、右下でリブロースニリン酸と二酸化炭素が合わさりとある有機酸となる。

その有機酸が様々な反応を経てグリセロアルデヒドリン酸になり、グルコースとリブロースリン酸に分かれる。

リブロースリン酸は次到達する二酸化炭素と合わさるためにまた使われると。

ここで注目すべきは、左上にある12NADPH → 12NADP+の反応。

グルコースの合成過程でNAPDHにある2e-を有機酸に渡し、余ったH+は水(6H2O)として排出される。

※酸素Oはグリセリン酸ニリン酸から

つまりは、二酸化炭素からグルコースを合成する上で、水から得た電子を有機酸に渡しているということ

更に、グルコースには水から得た電子を蓄えているということが言える。

ここから言いたいことは、生物は電子を得たい時は、グルコースを分解して電子を取り出せば良いということ

この話がリグニンという難分解性の有機物の分解へとつながっていく。

ちなみに上の図のところどころにあるATPはエネルギーのことね。

ATP→ADPになる過程で生物が使用できるエネルギーを放出する。