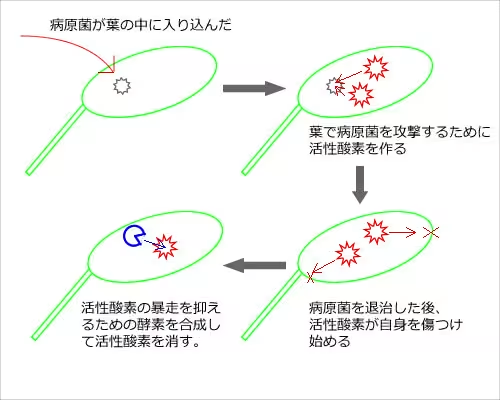

前回、生体内で活性酸素が発生して、侵入した菌とかを死滅させるけど、活性酸素が強力すぎて、ある程度の量の活性酸素は鎮めなければならないと記載した。

これって、侵入した菌分だけ活性酸素を合成すれば良いんじゃね?という話になるけど、常に活性酸素を用意しているから、侵入した瞬間に菌を死滅させることができる。

侵入してから数を菌の数をカウントして、それに合わせて活性酸素を用意していたら、活性酸素を生み出す過程にも複雑な制御が必要になるし、一斉に菌が入ってきた時、重症になりやすかったりする。

となるとだよ、今回の免疫っぽい働きをする活性酸素がどこで作られているのか?ということを知っておかなければならないので調べてみた。

おそらくだよ、この手の知識があると、病気になりにくい作物を栽培するヒントになる気がする。

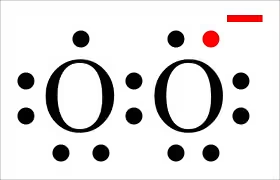

とりあえず活性酸素にはいくつかタイプがあり、今回の生体内で作られる活性酸素はスーパーオキシドアニオンと呼ばれているものらしい。

DoSiDo - 投稿者自身による作品, パブリック・ドメイン, リンクによる

これだけではよくわからないので、とりあえず詳細を書くと、Oの上下左右に2つの点が並んでいるけど、2つのOの上は左側は点が1つ、右側は点が2つあり、1つは赤い点になっている。

点は原子の周りを回っている電子を意味していて、点が対になって並んでいたら安定状態。

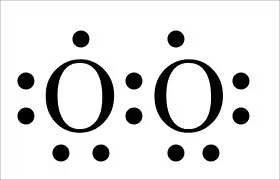

ここらへんは詳しくないけど、普段空気中に普通に存在している酸素O2はこんな感じ

どちらのOの上は点(電子)が1つだけど、両方のOとも同じ形状をしているのでそこそこ安定

※だけど、上の点は対でないので、電子を欲しがってる→金属とかからすぐに電子を得ようとする→金属が酸素によって錆びる

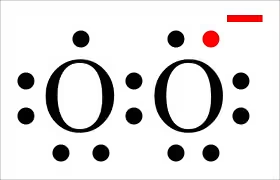

でだ、

これなんだけど、酸素がどこかしらからか電子を得てしまい、左右のOの状態が異なる状態になっている。

この状態はすごい不安定で、安定になるためには電子を捨てるか得るかのどちらかをしなければならない。

酸素は超がつくほど、電子を欲しがる性質があるため、他の物質から電子をとりにいく方に走る。

全ての生物は電子を欲しているという規則があるため、電子が取られるとやばいということで、体の小さな細菌なんかが活性酸素に触れて電子を取られると、体が酸化され(電子を取られ)、構造を維持できなくなる。

で、このスーパーオキシドアニオンだけど、どこで作られるかというと、ブドウ糖の分解の最中に作られるらしい。

酸素に電子を渡すということで、電子がたくさん発生している過程であれば納得。

どのタイミングで発生しているかというと、

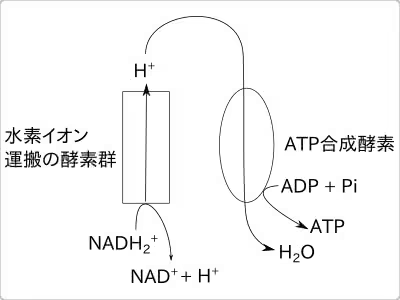

ものすごく端折り過ぎた図で、あまり意味をなしていない図の様に感じるけど。

※詳しく知りたい人は電子伝達系で調べると良いよ。

NADH2+に蓄えた電子を使って、H+を勾配的に高い場所に送る時に、一部の電子はスーパーオキシドアニオンの合成のために使われる。

※複合体Ⅲの反応の最中に活性酸素ができるらしい

ということはだよ、侵入した菌を死滅させるための活性酸素の合成に電子を使い、余剰に生成された活性酸素を鎮めるためにマンガン(や鉄)に含まれる電子を使う。

マンガン(や鉄)はどこかしらのタイミングで還元(電子を与える)しなければならない。

活性酸素を鎮めることができなければ体が弱る。

電子は光合成でたくさん得ることができて、得た電子は糖という形で蓄えている。

となるとだよ…

いやいや、話が長くなるからここで一旦終了にしよう。

- 続く -