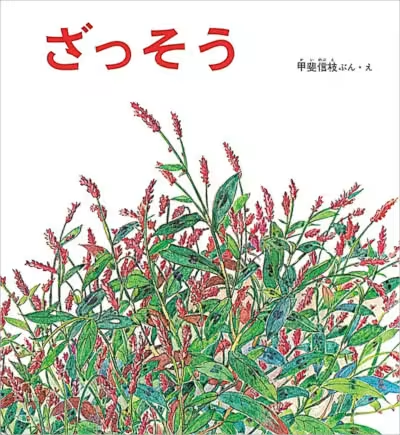

ざっそうという絵本がある。

これは道端の草に視点を当てた本で、身近で見られる様々な草が登場する。

この本にはヤブガラシという草が登場する。

ヤブガラシといえば、

よくわからないけれども、栽培者にとって良い土になると自然と消える草で、環境指標植物として扱っている。

話は戻って絵本の中でヤブガラシが登場すると、「これはヤブガラシじゃない」という意見が挙がる。

絵本の中では、

これぐらい真っ赤な描写で書かれていて、真っ赤な葉のまま他の植物に巻き付いている。

絵本作家が適当に絵を書くわけがない。

気になったので、ヤブガラシが良く生えている(つまるところ秀品率が悪そうな畑)に立ち寄って、ヤブガラシをマジマジと見てみた。

葉は緑色なのだけれども、

どうやら紅色がのりやすい葉なのだろう。

葉の裏をみてもそれは感じ取れる。

ここでふと思ったんだけれども、紅色といえばアントシアニンを思い浮かべる。

アントシアニンといえば、

葉での光合成を抑える為に合成と蓄積させると考えられている。

身の丈に合わない光合成を行うと、光合成の明反応時に得た電子によって活性酸素が発生し、その活性酸素が自身を傷つける。

ヤブガラシの葉が紅色になりやすいということは、活性酸素が発生しやすい植物ということになるのだろうか?

そうなると、良い土になればなる程、光合成は盛んになる為、盛んになる光合成を抑えることが出来ずにヤブガラシは枯れる、もしくは不利になる。

ということで、栽培者にとって良い土ではヤブガラシがいなくなるという感じだろうか?