前回までで、水と二酸化炭素を光合成によりブドウ糖になることを書いた。

この話を書いたので、やっとアミノ酸の合成のことが書ける。

その前に、ブドウ糖の消化についても触れておく必要があるので、今回は消化について書くことにする。

基本的な話として、ブドウ糖を消化すると活動のためのエネルギーを得ることができる。

生物でエネルギーといえば、ATPなわけで、ブドウ糖を分解しつつADPからATPに変化させる反応が消化(代謝)である。

で、この反応を式に書くと

C6H12O6 + 6O2 + 38ADP → 6H2O + 6CO2 + 38ATP

となり、細かい話は除くけど、180gのブドウ糖を分解すると600kcalぐらいのエネルギーを発生させ、それをATPとして貯えておく。

この話、ブドウ糖と酸素でいきなり、水と二酸化炭素になっているけど、光合成の時と同様、たくさんの化学反応を経て徐々に変化させつつ、最後に水と二酸化炭素になる。

これからそれを見ていこう。

まず、ブドウ糖を代謝するにあたって二つの反応がある。

・筋肉等で行われる解糖系

・各細胞にあるミトコンドリア内で行われるクエン酸回路

解糖系は酸素を必要としないので、無酸素状態でも行うことができ、クエン酸回路で酸素が必要となる。

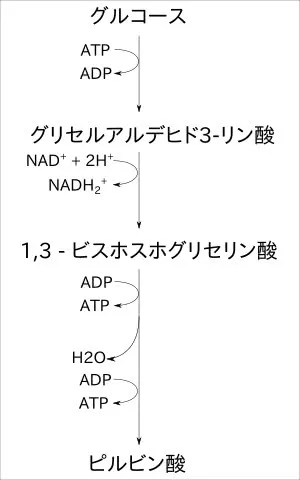

とりあえず解糖系だけど、ブドウ糖からピルビン酸になる過程でATPを作り出す過程で、

いろいろと端折ってるけど、上の図のようにいくつかの変化を経て、グルコース(ブドウ糖)からピルビン酸(C3H4O3)になる。

式に書くと、

C6H12O6 + 2ADP + 2NAD+ → 2C3H4O3 + 2ATP + 2NADH2+

※他にも絡んでいる分子があるが、それらは省略

この図から、解糖系はATPのエネルギーを使って糖の分解を始め、いろんな反応を経て、最初に使用したATPよりも多くのATPを得ている。

それ以外に、

NAD+ + 2H+ → NADH2+

という反応があり、

これは光合成の時に出てきたNADPHと同じように、

NAD+ + 2H+ + 2e- → NADH2+

で糖からでてきた電子を保持している。

ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド - Wikipedia

それと、解糖系の最終産物がピルビン酸である。

このピルビン酸は今までいろいろと出てきたよね?

乳酸菌が乳酸を合成したり、

アミノ酸が分解された後の物質であったり。

つまりは、この解糖系というのが、堆肥においてキーになっている可能性があるということは常に意識しておきたい。

関連記事