植物を上から見ると、巧みな形で上の葉が下の葉を完全に覆わない様にできている。

形態学と呼ばれる領域で、

植物には葉の生える角度を示す値として葉序というものがある。

上の写真では、

一枚目の葉が発生したら、次は144度の箇所、その次も144度と144度空けて葉が生えるという規則がある。

といっても、この文章ではわかりにくいので、

Pythonのmatplotlibを使って、図で説明してみる。

とりあえず、下記の様なコードを書いてみた。

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

N = 1

theta = [(i * 144 * np.pi) / 180 for i in range(N)]

radii = [i + 1 for i in range(len(theta))]

radii.reverse()

ax = plt.subplot(111, projection="polar")

ax.set_theta_direction(-1)

ax.set_theta_zero_location('N')

bars = ax.bar(theta, radii, align="center",linewidth=1)

for r, bar in zip(radii, bars):

bar.set_facecolor(plt.cm.jet(r / N))

bar.set_alpha(0.5)

plt.show()

4行目のNには葉の枚数を入れ、次の行のthetaで葉と葉の間の角度を144度する。

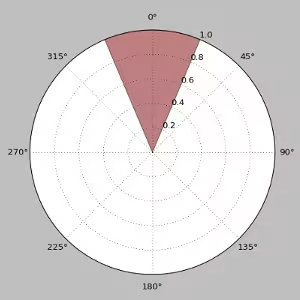

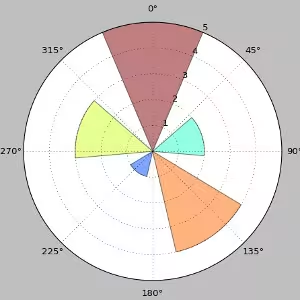

とりあえず、Nに1を入れて実行してみると、

こうなる。

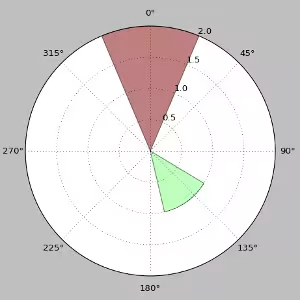

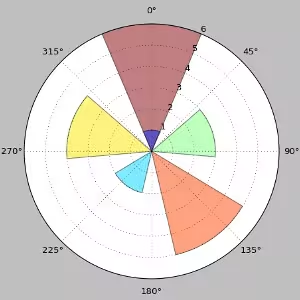

次の葉は144度のところなので、N=2で実行してみると、

こんな感じで展開する。

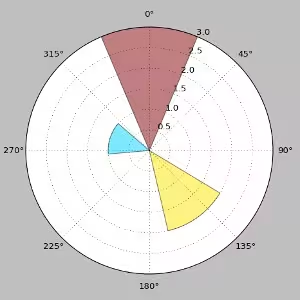

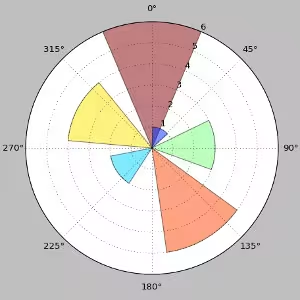

Nに3、4、5と入れていくと、

重ならずに葉が展開出来た。

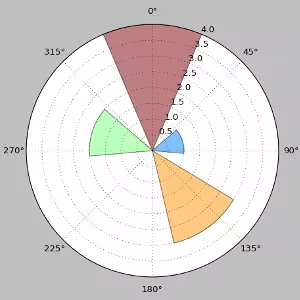

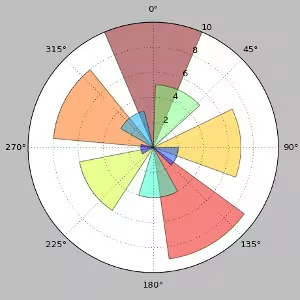

次にN=6を入れて実行してみると、

6枚目の葉が1枚目の葉の上に被さった。

被さったことは一旦保留にしておいて、

144度で展開する植物は、1周期が5枚で、5枚で円を2周しているので、

2/5葉序と記載する。

※144 * 5 = 720 = 360 * 2

続いて、6枚目以降の葉が今回の展開でいくと、

常に前の周期の葉の上に覆いかぶさる様に展開することになってしまう。

これだと、

この写真の様にはならない。

ここでもうひとつの特徴として、

茎は若干捻れて伸長するというものがある。

捻れがないとうまく伸長出来ないのだが今回は省略する。

葉の展開の角度に対して、捻れ分(+5度)を加味して、再度実行してみると、

6枚目の葉が1枚目から若干ずれた。

6枚目の葉はしばらくの間は小さいので、これぐらいの覆いかぶさり方なら許容範囲だろう。

それでは、N=10にして実行してみると、

新しい葉はいい感じに古い葉を避けながら展開している。

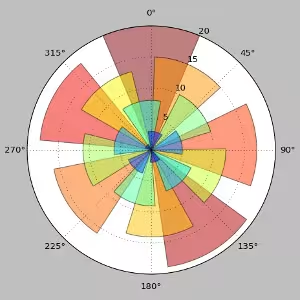

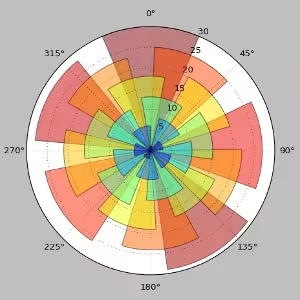

それではロゼット系の収穫間近の状態にしてみると、

N=20

N=30

昨日撮影した植物と似たような展開の図になった。

今回は144度ずつ展開する葉序を書いたけど、

対生になっているものや輪生になっているものもある。

補足

今回紹介した2/5葉序の規則を持つ作物として、キャベツ、ハクサイ、レタス等がある