/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネナシカズラがイネ科のヨシに寄生する可能性を調査。報告により、ヨシ原でネナシカズラが確認されたが、寄生は確認されず。低い位置に蔓延していたため、別の植物に寄生している可能性がある。ネナシカズラは葉緑素を持たず、高い位置への伸長が必要ないため、低い位置で宿主から養分を吸収していたと推測される。報告された個所を調査することが望ましい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネナシカズラがイネ科のヨシに寄生する可能性を調査。報告により、ヨシ原でネナシカズラが確認されたが、寄生は確認されず。低い位置に蔓延していたため、別の植物に寄生している可能性がある。ネナシカズラは葉緑素を持たず、高い位置への伸長が必要ないため、低い位置で宿主から養分を吸収していたと推測される。報告された個所を調査することが望ましい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネナシカズラは、種子の寿命が長く、動物の胃の中でも生存できることから、日本全国に広く分布しています。寄生するためには宿主植物に巻きつき、寄生根で宿主体内に侵入します。その寄生根は宿主植物の維管束と繋がり、寄生を開始します。ただ、すべての植物に寄生できるわけではなく、宿主植物の種類によっては寄生率が低くなります。また、幼植物は寄生率が低いため、生き残る確率も低くなります。そのため、ネナシカズラがイネ科の植物に寄生できる可能性は低く、雑草の多い畑や、通路に雑草対策が施されている畑では被害は限定的である可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネナシカズラは、根や葉を失って宿主植物に寄生するヒルガオ科の寄生植物です。京都のネギ畑に初めて出現し、その出現原因は不明です。ネナシカズラは光合成を捨てて寄生生活を送っており、黄色の色素を持っています。卵菌など他の寄生生物と同様に、かつては光合成を行う藻類だった可能性があります。ネナシカズラは現在、葉緑素を捨てている最中にあると考えられます。ヒルガオ科の強い適応力は、この寄生植物の出現にも関与している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウキクサは水面に浮かぶ水生植物だが、田んぼなどの浸水環境で根を張ることもある。この根付きのウキクサは低酸素環境でも生きることができ、光合成によって酸素を発生させる。そのため、水中の酸欠状態を緩和し、他の水生生物が生きられる環境を整えるのに役立つ。ウキクサは急速に増殖し、田んぼの栄養素を吸収することで雑草抑制効果がある。また、タンパク質やビタミンが豊富で、家畜の飼料や肥料としても利用されている。さらに、浄水能力もあり、水中の窒素やリンを除去することができる。そのため、水質浄化や生態系の保全に貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻市にある祥風苑は、アルカリ性純重曹泉で知られる温泉で、地元の鶏肉を使用した唐揚が日本唐揚協会から金賞を受賞しています。この唐揚は、温泉の重曹泉で揚げることでタンパク質が変性し、独特的で柔らかい食感となります。また、祥風苑では飲泉用の温泉水も提供されており、胃腸薬の成分に似ており、内臓の調子を整える効果があるそうです。これらの情報は、地域の特産品や地元ならではの料理からも土地の特徴を理解できる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインの熟成では、ポリフェノールが酸素により重合し、適度に変質する。このプロセスは土の形成の制限と見なせる。土壌では、腐植酸の重合と定着には酸素が必要で、これが土壌の排水性の確保を重要にする。同様に、水中に堆積する腐植酸も山で形成されたもので、酸素がその形成に関与していると考えられる。粘土鉱物は形成された腐植酸を捕捉し、土壌を形成する。これらはすべて、酸素が腐植酸の形成と土壌形成に不可欠であることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインのコルクは、熟成過程で微量の酸素を透過させ、ワインの酸化促進に役立てる。コルクの酸素透過率を調整することで、熟成の度合いを制御できる。ポリフェノールの反応が熟成の鍵と考えられ、土壌の物理性を改善することで、ポリフェノールに影響を与える酸素の透過性を調整し、理想的な土の形成につながる可能性が示唆される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワイン中のポリフェノールは、エタノールの酸化によって生成されたアセトアルデヒドと反応することがある。この反応では、ピラノアントシアニン類と呼ばれる物質が生成され、ワインの色を安定化する。また、アセトアルデヒドはフラボノイド間の架橋にもなり、ポリフェノール特有の渋味ではなく苦味をもたらす物質が生成される。これらの反応は、ワインの熟成プロセスにおいて重要な役割を果たしており、ポリフェノールが他の物質と相互作用して、ワインの味わいに変化を与える一因となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインの熟成において、ポリフェノールは色素のアントシアニンとタンニン(カテキン)が重要です。ブドウ由来のプロアントシアニジンは熟成初期にアントシアニンとカテキンに変化し、ワインの渋味や苦味を形成します。カテキンは鉄や銅、酸素と反応してキノンを生成し、ワイン中のアルデヒドを増加させます。また、ポリフェノール酸化酵素により褐変も進行。オーク樽は微量の酸素と木材由来のタンニンを供給し、ワインの品質に大きく影響します。アルデヒドの更なる役割は次回詳述されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインの熟成では酸素が重要視されるようになった。酸素はワインに含まれる鉄が活性酸素を生み出すが、ポリフェノールがこの活性酸素を無害化する。このプロセスでポリフェノールは重合・変形し、ワインの熟成に貢献する。タンニンを含むポリフェノールが熟成に重要なため、木製オーク樽での熟成が好まれる。オーク樽は微量の酸素を透過させ、タンニンの重合を促す。また、オーク材に含まれるバニリンなどの成分が、ワインの風味と複雑さを向上させる。熟成中の適切な酸素管理がワインの品質に大きな影響を与えるため、樽の素材と大きさは重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

南九州の青果農家向け勉強会で、肥料によるストレス緩和がテーマで講演が行われた。青果農家が抱えるキャベツの寒腐れやカルシウム欠乏などの課題を解決するには、作物が受ける環境ストレスを緩和することが重要とされた。乾燥ストレスを軽減するには牛糞堆肥による土作りが有効で、寒さに対する耐性を高めるには葉物野菜に低温を体験させることが挙げられた。化学肥料だけでなく有機肥料を活用し、作物がより健康的に成長できる環境を整えることが、収穫時期の調整や品質向上に効果的であると説明された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

歩道に自生するササがクズの重みでしなって曲がっていた。クズはササの茎や葉に巻き付き、ササの先端を超えて道路に向かってツルを伸ばしていた。クズの重みでササがまっすぐ伸びられず、曲がった状態になっていた。この状態では、ササは陽光を浴びにくく、生育に影響が出る可能性がある。一方、クズはササが曲がっても太陽光を浴び続けられ、生育に有利となる。この状況は、クズの強さと適応力を示しており、自然界における植物間の競争の一端を垣間見ることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopでは、商品情報にカスタムフィールドを追加できるようになりました。さらに、カテゴリごとにカスタムフィールド項目の表示/非表示を設定可能に。これにより、商品編集画面が肥大化せず、必要な情報だけを表示できます。具体的には、カスタムフィールドの項目設定でカテゴリを紐付け、編集画面で関連カテゴリを選択すれば、そのカテゴリに紐付いた項目だけが表示されます。この機能により、商品情報を分かりやすく管理できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ダイズの原種であるツルマメのマメの色は黒色である。これは、ダイズの祖先は黒色で、長い栽培の歴史の中で黒色色素の合成を失ったことを示唆する。同様に、ブドウも元々は黒色だったが、育種で色素の合成が抑制され白ブドウになった可能性がある。ダイズが黄色の色になったのは、渋いポリフェノールを含む黒色色素を持たない株が好まれたためと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒大豆に含まれる黒い色素は、タンパク質分解酵素であるアンジオテンシンI変換酵素(ACE)の活性を阻害する。ACE阻害剤は、血圧上昇に関与する物質の生成を抑制するため、血圧の上昇を抑制する効果がある。これにより、黒大豆や赤ワインに含まれるポリフェノールは血圧を下げる可能性がある。また、急激な血圧上昇は害を及ぼすため、ポリフェノールは血圧の上昇を緩やかにすることで健康を維持するのに役立つと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブドウの色は、プロアントシアニジンと呼ばれるポリフェノール色素による違いが原因と推測される。赤いブドウはプロアントシアニジンを合成する遺伝子が活性化されているが、白いブドウでは特定の遺伝子が抑制されているため、赤い色素が合成できない。同様に、黒大豆と黄大豆の色素の違いも、プロアントシアニジン合成の遺伝子発現の違いによる可能性がある。黒大豆の黒い色はプロアントシアニジンによるものだが、黄大豆ではこの色素合成に関わる酵素が一部失われたために、黒い色素が合成できなくなったと考えられる。この仮説を検証するための実験には、遺伝子を操作した植物を使用することが考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒大豆の黒い色は、プロアントシアニジンと呼ばれるポリフェノールによるもの。ポリフェノールは光による障害を防ぐことを目的としている可能性がある。黄大豆がポリフェノールを持たない理由は不明だが、作物の種類によって異なる защитные механизмыが進化している可能性が示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の水が濁り続ける原因として、コロイド化物質の存在が考えられる。コロイドには粘土鉱物や有機物の可能性がある。粘土鉱物はモンモリロナイトのような2:1型ではすぐに沈殿するものの、カオリナイトのような分子量の小さいものだと沈殿が遅くなる可能性がある。一方、有機物の場合は低分子の有害物質が塩となってコロイド化し、沈殿しにくいと考えられる。対策として、粘土鉱物による濁りには腐植酸が効果的だが、有機物による濁りには時間が解決策となる可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

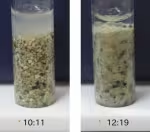

水田の水が濁ったままとなる原因を調査した結果、水溶性肥料の溶解が原因ではないことが判明した。この水田は畑作から転換されており、連作による土壌の劣化が懸念される。劣化により締まりやすくなった土壌は、水溶性肥料の流出を防ぎ、細かな土壌粒子が浮遊し続ける可能性がある。さらに、栄養塩が豊富な入水直後には藻類が急増することがあるが、今回のケースでは濁りが一過性のものではなかった。よって、藻類の増殖も濁りの原因ではないと推測される。したがって、濁りの要因としては、沈殿しない浮遊物が考えられる。今後、その物質の特定と対策を検討することが必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田に集まるカモは、おそらく豊富な餌を求めている。その餌はカブトエビの可能性がある。カブトエビは恐竜時代から存在する古代の生物。つまり、カモは古生物学的にも興味深い生物を捕食していることになる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こと京都株式会社で、栽培に適した土について講演を行いました。適した土壌では、追肥の頻度が減り、管理時間が短縮されます。良質な土壌が育つと、秀品率が向上し、管理できる畑の面積が増加します。結果として、より多くの高品質な農産物が市場に出荷できます。講演では、こうした状態に近づけるための土壌改善の重要性が強調されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSとSOY Shopで、キャッシュファイル生成の失敗時に自動的にファイルを削除し再生成する機能が追加されました。これにより、文字抜けなどのキャッシュ生成の不具合が回避され、ウェブサイトが常に正確に表示されるようになります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家庭内で行われた生ゴミのコンポスト化実験で、刈草の下に大量のダンゴムシとワラジムシが発生した。これらの虫は生ゴミを分解するデトリタスであり、刈草の下で生ゴミを食べて死んだことで、腐植の材料であるメラニンが急速に生成されたと推測される。また、ダンゴムシやワラジムシが掘り起こす穴の深さが考察されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カブトムシの黒色色素メラニンを分解する菌について調査。花王の特許に見つかったメラニン分解酵素は、土壌中の担子菌セリポリオプシス・エスピー.MD-1株由来のマンガンペルオキシダーゼで、マンガンと過酸化水素存在下で毛髪メラニンを分解する。分解後はインドール等、或いはL-ドパ等のフェノール性化合物として土壌残留の可能性があるが詳細は不明。セリポリオプシス・エスピー.MD-1株はコウヤクタケの一種で、白色腐朽菌として知られ、針葉樹林の発酵処理に利用される。メラニンがコウヤクタケにより腐植化するか否かは今後の研究課題。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こども園で見たカブトムシの蛹が白く、羽化後に黒くなるのを見て、筆者は黒色の色素に疑問を抱きました。検索の結果、その色素は「メラニン」であることが判明。メラニンはチロシンからL-ドパを経て合成され、外骨格に蓄積されます。これは単に色を決めるだけでなく、昆虫が傷害や感染を受けた際の防御機能も担っており、黒っぽい昆虫の外骨格にはフェノール性化合物が蓄積されていると言えます。今後は、死骸のメラニンが土に還る過程に興味が持たれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

妻の亮子が、児童発達支援事業所スパーク運動療育西京極スタジオのWebサイトと予約アプリを制作しました。サイトのデザイン、予約アプリの開発は夫の齋藤毅が担当。運動療育は、発達障害のある子どもが運動を通してコミュニケーション能力や感情コントロール能力を育むもので、早期開始が効果的です。亮子は、子育て中の母親としての視点を取り入れ、安心して利用できるサイトを目指しました。西京極スタジオのオーナーは療育の効果を実感し、必要性を感じてスタジオを設立。亮子は今回の制作を通して新たな分野の知識を得ると共に、Webデザイナーの仕事のやりがいを再確認しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

篠山川の恐竜化石発掘地周辺では、堆積岩に貫入した流紋岩脈を観察できる。川の両岸に白い岩脈が露出しており、元々は繋がっていたものが川の侵食作用で分断されたと考えられる。流紋岩は硬いため周囲より侵食されにくく、壁状に残存している。この様子は教科書で学ぶ地学の知識をリアルに体感できる貴重な事例であり、発掘現場周辺の観察の面白さを示している。