/** Geminiが自動生成した概要 **/

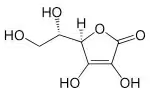

前回の記事「レダクトンとは?」に続き、その構造と関連性を深掘りしています。レダクトンは、エンジオール基にカルボニル基が隣接する化合物ですが、エンジオール基のヒドロキシ基(-OH)部分が酸素(O)だけでなく、窒素(N)や硫黄(S)に置換される多様な構造(エナミノール、チオエンジオール等)を持つことを解説。これらはメイラード反応の中間段階で生成される重要な物質です。さらに、メイラード反応の最終生成物であるメラノイジンもレダクトンの性質を持ち、エンジオール基等が金属イオンと反応することで、土壌の腐植形成に寄与する可能性が示唆されています。