/** Geminiが自動生成した概要 **/

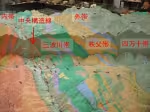

10年間毎日投稿を続けた筆者が、節目を振り返ります。この10年で最も印象深かったのは「緑色片岩」との出会いです。全国各地を巡り、土の始まりである母岩の理解を深める中で、それが農業生産性、特に稲作の品質と密接に関わることを発見しました。また、緑色の岩石には興味深い地域の伝承や日本の歴史との繋がりがあることも知りました。得られた知見を協力者の田で実践し、米の品質・収量を地域トップクラスに向上させ、講演の機会も得ました。今後は知見を共有し、学びの「限りなき旅路」を続けると結んでいます。