京都と福井県の小浜を結ぶ鯖街道に行ってみた。

鯖街道というのは若狭湾(小浜)で水揚げされた鯖を京都まで運んだ街道のことで、

この街道は花折断層と呼ばれる右横ずれ断層を利用して作られたらしい。

今回行った場所は花折トンネルから朽木という地域までの間で、上の地図でいうところのちょうど真ん中あたり。

なぜここに行きたかったか?というと、

先日の棚倉の2つの断層の時にも挙がった上記の本で、今回の花折断層のことが紹介されていて、その紹介の中の一文に

/********************************************************/

花折トンネルを抜けると、北北東方向にほぼ一直線に伸びた安曇川の谷に出る。この谷もまた花折断層によってできている。その証拠に谷間の川底や河岸に露出している岩石には、断層運動で生じたと覆われる砕かれた真っ黒なものや、水を含んだ各礫層が見られ、ここが断層破砕帯であることを示している。

/********************************************************/

※上記の本の98ページより引用

と記載されていた。

断層破砕帯といえば、断層形成時の強い力によって断層面付近の石が粘土ぐらいまで細かく粉砕されたものが集中しているところで、認識に誤りがなければ、この個所から水による侵食を受けて谷が形成されるはず。

侵食を受けた破砕物は水に流れて川下に流れるので、山の岩石が急激に土化したものだと解釈しても良いはずだと思っている。

というわけで、本の中にあった写真の個所を探してみる。

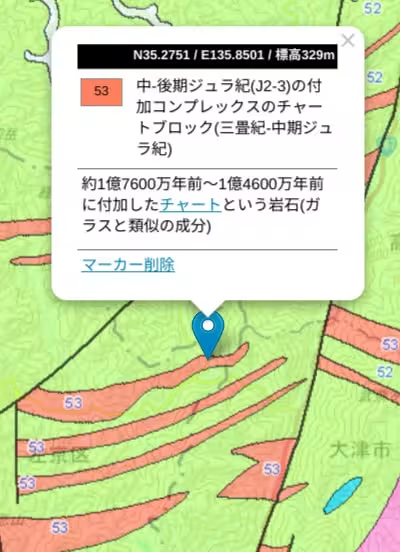

とその前に地質図を確認しておくと、

黄緑の個所が付加体で、ところどころにチャート(オレンジ)がある。

本の写真のような場所は工事車両が入っていて、本のような状態で確認は出来なかったけれども、

崖の土はこのようにところどころに黒っぽい個所が見られた。

安曇川に続く小川の側面も黒い個所がところどころ見られた。

安曇川に降りれる個所を探し降りてみると、

大きな岩と出会う。

この岩に近づいてみると、

局所的に黒い個所が目立ち、

黒い個所の右側はすでに剥がれてしまったのだろうか?と思われる境界になっていた。

剥がれ落ちた個所が川に落ちて、川の流れで削れて川下へと流れていく。

おそらくだけれども、黒い個所は脆くなっているだろうから、硬い石であったとしても丸くなるのは容易だろう。

硬い岩が土になるためには、地震の(断層ができる程の)強い力が必要なのだろう。

とこの岩を見て思う。

関連記事