/** Geminiが自動生成した概要 **/

デオキシニバレノールはフザリウム属菌が生成するマイコトキシンで、真核生物の60Sリボソームに結合しタンパク質合成を阻害します。この阻害はリボトキシックストレス応答を引き起こし、セロトニン合成量の低下を招きます。セロトニン低下は食欲不振や体重減少を引き起こし、生活に支障をきたすほど深刻な症状に繋がる可能性があります。コムギのフザリウム感染リスクを減らすために殺菌剤の使用も検討されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

デオキシニバレノールはフザリウム属菌が生成するマイコトキシンで、真核生物の60Sリボソームに結合しタンパク質合成を阻害します。この阻害はリボトキシックストレス応答を引き起こし、セロトニン合成量の低下を招きます。セロトニン低下は食欲不振や体重減少を引き起こし、生活に支障をきたすほど深刻な症状に繋がる可能性があります。コムギのフザリウム感染リスクを減らすために殺菌剤の使用も検討されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「疲労とはなにか」では、疲労を細胞機能の障害と定義し、疲労感と区別しています。eIF2αのリン酸化が疲労に関連し、米ぬかに含まれるγ-オリザノールがeIF2αの脱リン酸化を促進し、心臓の炎症を抑制することが示されています。

ただし、米ぬかの摂取による疲労回復効果は限定的です。本書では、疲労に対する特効薬はなく、疲労の仕組みを理解することが重要だと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酵母の細胞壁は、β-グルカン(鉄筋)とマンノタンパク質(コンクリート)で構成される。マンノタンパク質には情報伝達に利用される糖鎖が付着している。酵母のβ-グルカン(ザイモサン)は、β-1,3-グルカン主鎖にβ-1,6結合の側鎖を持つ構造で、植物やキノコのβ-グルカンとは異なる。この構造の違いから、酵母抽出液の代わりにキノコ抽出液を発根促進剤として用いても効果がない可能性がある。酵母やキノコの細胞壁には、β-グルカンやマンノタンパク質以外にも構成物質が存在する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボカシ肥作りにおいてトレハロース添加の効果について考察している。トレハロースは微生物が生成する糖であり、食品加工では冷凍耐性を高めるために用いられる。ボカシ肥作りにおいても冬季の低温による発酵への悪影響を防ぐ目的で添加される可能性がある。しかし、米ぬか等の材料が低糖状態かは不明であり、経験的に発酵が停止したこともないため、添加は不要と判断。一方で、植物へのトレハロースの効果に着目し、トレハロースを多く含む可能性のある廃菌床堆肥の有効性についても言及している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

珪藻や褐藻は、紅藻や緑藻とは異なり、ストラメノパイルというグループに属する。ストラメノパイルは、真核生物が紅藻または緑藻を細胞内に取り込む二次共生によって誕生した。つまり、褐藻の細胞内には、さらに紅藻/緑藻由来の細胞内共生体が存在する。

これは系統樹上では、ストラメノパイルと紅藻/緑藻/陸上植物が大きく離れていることを意味する。大型褐藻であるワカメと陸上植物は、見た目とは裏腹に進化的に遠い関係にある。この複雑な進化の過程は、褐藻類が秘めた大きな可能性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物にはビタミンB12がない一方で、海苔などの藻類には豊富に含まれる。藻類の起源を探るため、細胞内共生説を概観する。

酸素発生型光合成を行う細菌や酸素呼吸を行う細菌が登場した後、ある古細菌が呼吸を行う細菌を取り込みミトコンドリアを獲得し、真核生物へと進化した。さらに、真核生物の一部は光合成を行う細菌を取り込み葉緑体を得て、灰色藻のような真核藻類となった。この真核生物が他の細菌を取り込んで共生する現象を一次共生と呼ぶ。

海苔のビタミンB12の謎を解く鍵は、このような藻類誕生の過程に隠されていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

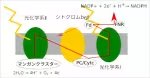

藻類の進化に関する書籍を元に、酸素発生型光合成誕生以前の生命活動について考察。太古の海ではFe²⁺イオンによる過酸化水素発生が頻繁に起こり、生物は自己防衛のため過酸化水素を分解するカタラーゼを獲得した。カタラーゼはマンガンを補酵素として利用する。後に酸素発生型光合成を担うマンガンクラスターもマンガンを利用しており、水から電子を取り出す構造がカタラーゼと類似していることから、レーンの仮説では、カタラーゼから光合成の機能が進化した可能性を示唆。仮説の真偽は今後の研究課題だが、マンガンが光合成において重要な役割を持つことは明らかである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シアナミドは石灰窒素の主成分で、土壌消毒効果が期待される。酵母のような真核生物だけでなく、細菌にも効果があることが示唆されている。石灰窒素は酸化還元酵素や脱水素酵素を阻害することで、幅広い微生物に影響を与える。ヘアリーベッチはシアナミドを分泌するとされているが、根粒菌との共生など、根圏微生物への影響は限定的であると考えられる。つまり、シアナミド分泌は選択的に行われている可能性があり、そのメカニズムの解明が今後の課題となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アセトアルデヒドはDNAやタンパク質に結合し、生物に有害な毒性をもたらします。本記事では、酵母がこのアセトアルデヒドストレスにどう対応するかを解説。酵母は主に二つの耐性機構を持ちます。一つは、糖からのカロリー生成を抑制し、NADPHを介してオレイン酸を増やすことで耐性を得る方法。もう一つは、細胞内のグルタチオンを増加させ、アセトアルデヒドを結合・回収して無毒化する方法です。これらの機構は、アセトアルデヒド蓄積が酵母の重要な生理作用を抑制し、細胞死に至る可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヘアリーベッチの土壌消毒効果のメカニズムを探るため、その根から分泌されるシアナミドの作用機序に着目。シアナミドは石灰窒素の有効成分で、人体ではアルデヒドデヒドロゲナーゼを阻害し、アセトアルデヒドの蓄積による悪酔いを引き起こす。アセトアルデヒドはDNAと結合し、タンパク質合成を阻害することで毒性を発揮する。この作用は菌類にも影響を及ぼし、土壌消毒効果につながると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

健康食品として知られる緑藻クロレラは、藍藻(シアノバクテリア)とは異なり真核生物である。シアノバクテリアは原核生物で、体全体で光合成を行う。一方、クロレラのような緑藻は、シアノバクテリアを細胞内に取り込み共生することで光合成能を獲得した。この共生により葉緑体が誕生し、植物細胞の基礎となった。

クロレラはシアノバクテリアより多機能であり、塩類集積土壌への影響を理解するには、緑藻についての網羅的な知識が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食用キノコ由来のストロビルリン系農薬アゾキシストロビンは、真核生物のミトコンドリア複合体Ⅲを阻害しATP合成を阻害することで殺菌効果を発揮する。しかし、代替酵素の存在により完全な死滅は難しく、植物の防御反応であるフラボノイドによる活性酸素除去阻害のサポートが必要となる。つまり、ストロビルリン系農薬は単体での殺菌効果は限定的で、植物の免疫力を高めるポリフェノール合成促進や、植物体内での活性酸素除去を担うグルタチオンとの併用により効果を発揮する。バクテリアやアーキアには効果がない点にも注意が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

地衣類は、光合成を行うシアノバクテリアまたは緑藻と共生している菌類です。地衣類は、菌が光合成生物に必要な栄養を提供し、光合成生物が合成した産物を菌に返します。この共生関係により、地衣類は木の幹などの栄養分に乏しい環境でも生存できます。

地衣類の光合成にはマンガンが必要ですが、地衣類は宿主からマンガンを吸収していると考えられます。これは、死んだ幹に残った微量元素を活用している可能性を示唆しています。つまり、地衣類は木の残りを再利用することで、山の生態系における栄養循環に貢献している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

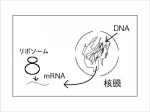

ストレプトマイシンは放線菌由来の抗生物質で、真正細菌のリボソームを阻害することで選択的に殺菌する。DNAの設計図に基づきmRNAがタンパク質合成情報をリボソームに伝えるが、ストレプトマイシンはこの過程を阻害する。真核生物(動植物、菌類)のリボソームは構造が異なるため影響を受けず、農薬として使用した場合、作物には効かず、細菌にのみ作用する。しかし、作物や人体への副作用の可能性については進化論に関わるため、ここでは触れられていない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、放線菌が土壌にとって有益な理由を、菌と細菌の違いを対比しながら解説しています。放線菌は好気性環境で増殖し、カビのキチン質を分解、さらに細菌に効く抗生物質を生成するため、土壌環境のバランスを整えます。菌は多細胞生物(例:カビ、キノコ)、細菌は単細胞生物と定義づける一方で、単細胞の酵母は菌に分類されるという例外も提示。これは細胞核の有無による違いで、菌はDNAが核膜に包まれていますが、細菌には核膜がありません。この構造の違いが、細菌に選択的に作用する抗生物質開発の基盤となっています。放線菌も細菌の一種であり、自身と異なる構造を持つ細菌を抑制することで、土壌環境の調整に貢献していることを示唆しています。