/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属は、硝酸塩利用能を持つ菌株が存在し、硝酸塩を利用できる。硝酸塩利用能欠損変異株の存在がその証拠。積極的に利用するかは不明だが、無機窒素を利用できない真菌との競合環境下では、フザリウム属が優位になる可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属は、硝酸塩利用能を持つ菌株が存在し、硝酸塩を利用できる。硝酸塩利用能欠損変異株の存在がその証拠。積極的に利用するかは不明だが、無機窒素を利用できない真菌との競合環境下では、フザリウム属が優位になる可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田は、稲作に必要な水管理の容易さという利点がある一方、水没状態によりメタンガスが発生しやすいという側面もあります。乾田化は、このメタンガス発生を抑制する効果が期待できます。しかし、水田は水生生物の生息地としての役割も担っており、乾田化によって生態系への影響が懸念されます。また、乾田化には、排水設備の整備や新たな灌漑方法の導入など、コストや労力がかかるという課題も存在します。そのため、メタンガス削減と環境保全、コスト面などを総合的に考慮した上で、最適な方法を選択することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白川郷ではかつてトイレの横で硝石を作っていました。硝石は黒色火薬の原料となる物質です。伝統的な製法は手間がかかりますが、牛糞と草木灰から硝酸とカリウムを取り出すことで精製できます。牛糞と草木灰はカリウム肥料としても有用ですが、リン酸やカルシウム過多になる可能性も。硝石製造の過程でリン酸やカルシウムだけを取り除くことができれば、よりバランスの取れた有機肥料を作れるかもしれません。

**文字数: 126文字**

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田からのメタン発生抑制のため、使い捨てカイロの活用を提案する。メタン生成は鉄や硫酸イオンの存在下では抑制される。使い捨てカイロには酸化鉄と活性炭が含まれており、土壌に投入するとメタン生成菌を抑え、鉄還元細菌の活動を促す。さらに、活性炭は菌根菌を活性化し、土壌環境の改善にも寄与する。使い捨てカイロの有効活用は、温室効果ガス削減と稲作の両立を実現する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの開花を促すには、窒素過多に注意しリン酸を適切に施肥する必要がある。窒素過多は開花抑制と茎葉の徒長を引き起こすため、土壌の窒素量を把握し、過剰な窒素肥料は避ける。一方、リン酸は花芽形成に必須であり、不足すると開花が遅延または停止する。土壌診断に基づき、リン酸が不足している場合はリン酸肥料を施用することで、レンゲの順調な生育と開花を促進できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の原生協コミュニティルームで行われたレンゲ米栽培の報告会では、レンゲの土壌改良効果に焦点が当てられました。レンゲは窒素固定により土壌への窒素供給を助け、化学肥料の使用量削減に貢献します。また、土壌の物理性改善にも効果があり、透水性や保水性を向上させます。これは、今回の記事で問題視されている荒起こしによる土壌の弾力低下やガス交換能の低下といった問題への解決策となり得ます。さらに、レンゲは雑草抑制効果も持ち、無草化による土壌有機物減少を食い止める可能性も示唆されました。つまり、レンゲの活用は、化学肥料や家畜糞に頼らない持続可能な稲作への転換を促す鍵となる可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥による土作りは、土壌の硝酸態窒素濃度を高め、作物の生育に悪影響を与える。高濃度の硝酸態窒素は根の成長を阻害し、土壌のヒビ割れを引き起こし、根へのガス障害も発生しやすい。結果として、作物は亜鉛などの微量要素を吸収できず、硝酸イオン濃度が高い葉を形成する。このような野菜は栄養価が低く、健康効果は期待できないばかりか、高濃度の硝酸イオンと不足する抗酸化物質により、健康を害する可能性もある。葉のビタミンCが硝酸イオンの影響を相殺するという意見もあるが、酸化ストレスの高い環境ではビタミンCも期待できない。適切な施肥設計で硝酸イオン濃度を抑制し、健康的な野菜を育てることが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

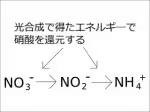

硝酸イオンの過剰摂取は健康に悪影響を与える可能性があります。植物は光合成にマンガンを必要とし、マンガン不足になると硝酸イオンが葉に蓄積されます。人間がこれを摂取すると、体内で硝酸イオンが亜硝酸イオンに変換され、さらに胃酸と反応して一酸化窒素が生成されます。一酸化窒素は少量であれば血管拡張作用など有益ですが、過剰になると炎症悪化や発がん性も示します。したがって、硝酸イオンを多く含む野菜の摂取は控えるべきです。タンパク質が豊富で硝酸イオンが少ない野菜を選ぶことで、必要な一酸化窒素は摂取できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

森林生態系の窒素・リン酸循環に着目し、家畜糞堆肥の散布が森林生産性に与える影響について考察している。窒素は森林生産性の制御要因であり、堆肥は窒素供給源となり得る。しかし、落葉分解における白色腐朽菌とトリコデルマの競合への影響や、土壌養分が急に豊かになった場合の樹木への影響は不明である。記事では、落葉の分解遅延による断熱効果の可能性にも触れつつ、堆肥散布のメリット・デメリットを比較検討し、最終的な判断は保留している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

1:1型粘土鉱物は、風化により正電荷を帯び、病原菌を吸着不活性化する可能性を持つ。火山灰土壌に多いアロフェンではなく、畑土壌に豊富な1:1型粘土鉱物に着目し、その風化を促進する方法を考察する。風化には酸への接触が必要だが、硫安等の残留性の高い肥料は避けたい。そこで、米ぬかボカシ肥に着目。嫌気発酵で生成される乳酸による持続的な酸性環境が、1:1型粘土鉱物の風化を促すと考えられる。同時に、嫌気発酵中の微生物増殖により病原菌も抑制できる。理想的には、米ぬかボカシ肥が1:1型粘土鉱物の正電荷化を促進し、病原菌の吸着・不活性化に貢献する効果が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

倒木分解における白色腐朽菌とトリコデルマの競合を解説。トリコデルマはセルロース分解菌で、白色腐朽菌の菌糸を溶解する菌寄生性を持つ。実験により、硫酸アンモニウムなどの速効性窒素源が多いとトリコデルマが優勢になることが判明。このため、木質堆肥に家畜糞などの速効性窒素を加えると、リグニン分解を担う白色腐朽菌の働きが阻害され、分解効率を損なう可能性が指摘されている。高C/N比材には窒素固定菌の活用も示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は光合成で得た糖を、繊維質であるセルロースやヘミセルロース、リグニンの合成に利用する。セルロースはグルコースが直鎖状に結合したもので、植物の細胞壁の主成分となる。ヘミセルロースは様々な糖が複雑に結合したもので、セルロース同士を繋ぐ役割を果たす。リグニンはフェノール性化合物が重合したもので、細胞壁を強化する役割を持つ。これらの繊維質が増えることで、土壌の排水性と保水性が向上する。また、土壌中の微生物のエサとなり、土壌の肥沃度向上にも貢献する。つまり、糖は植物の成長に不可欠なだけでなく、土壌環境の改善にも繋がる重要な物質である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

堆肥作りにおいて、家畜糞は窒素源として微生物を活発化させる起爆剤とされるが、本当に有効なのか疑問視されている。窒素はエネルギーを使ってアミノ酸、タンパク質へと変換されて初めて微生物に利用されるため、コストに見合う効果が得られるか不明。キノコ栽培では米ぬかやフスマ等の植物性資材が栄養源として用いられ、家畜糞は使用されない。良質堆肥作りの上で家畜糞は必須ではない。むしろ、米ぬか、油かす、廃糖蜜の方が有効な可能性がある。家畜糞の利用は作業量を増やし、コスト高につながるため、特に農業系の学生にとっては黒字化を遠ざける要因になりかねない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は養分が少ない、アルミニウムが溶脱しやすいという理由で栽培しにくい土壌とされてきた。しかし、黒ボク土地域でも根菜類が栽培されていることから、アルミニウム障害が常に発生しているとは考えにくい。

筆者は、リービッヒの無機栄養説以降、強い生理的酸性肥料の使用頻度が上がり、土壌pHが酸性に傾き、アルミニウムの溶脱が顕著になったのではないかと推測する。つまり、産業化を目指した肥料の過剰使用が黒ボク土での栽培を困難にした可能性があるという仮説を提示し、産地とその歴史を検証する必要性を述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

関東中心に牛糞堆肥が良いとされる理由を、土壌の特性から考察した記事です。関東に多い黒ボク土は、アルミニウムイオンが溶脱しやすく根の伸長を阻害する一方、アロフェンによるAECで硝酸イオンなどを吸着します。牛糞堆肥はリン酸がアルミニウムを無害化し、硝酸塩もAECが吸着するため、黒ボク土の欠点を補う効果があります。また、牛糞堆肥の腐植はアロフェンと結合し土壌に残ります。つまり、黒ボク土と牛糞堆肥は互いの短所を打ち消し、長所を引き立て合う関係です。この相乗効果は北海道東部、東北東部、関東一帯、九州中南部といった黒ボク土地域で有効ですが、他の地域では牛糞堆肥の負の側面が目立ち、特にハウス栽培で顕著になります。加えて、牛糞堆肥は窒素肥料代替として減肥率向上にも貢献します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥は、土壌改良に有効な成分を含む一方で、過剰な硝酸態窒素や石灰、有機態リン酸の蓄積による問題も引き起こす。これを解決する手段として、イネ科緑肥の活用が有効である。イネ科緑肥は、これらの過剰成分を吸収し、土壌への悪影響を抑える。また、緑肥の生育状況から次作に必要な肥料を判断できる利点もある。耕作放棄地に家畜糞堆肥と緑肥を用いることで、新規就農者の初期費用を抑えつつ、安定した収量と品質を確保できる可能性がある。研修生への暖簾分けのような形で畑を提供する仕組みが確立されれば、耕作放棄地の減少、家畜糞処理の効率化、新規就農者の独立支援に繋がる。実際に、鶏糞堆肥とエンバクを用いたカボチャ栽培で無肥料・無農薬ながら高い秀品率を達成した事例も紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カボチャの果実内発芽は、土壌の深刻な風化を示唆する指標となる。果実内発芽は、種子の休眠を誘導するアブシジン酸の不足によって引き起こされ、その原因として土壌中の硝酸態窒素過多またはカリウム不足が挙げられる。硝酸態窒素は施肥で調整可能だが、カリウムは土壌の一次鉱物の風化によって供給されるため、連作により枯渇しやすい。果実内発芽が発生した場合、土壌の風化が進みカリウム供給源が不足している可能性が高いため、単純な作物変更や休耕では改善が難しい。土壌の根本的な改善策として、一次鉱物を含む資材の投入や、カリウムを保持する腐植を増やす緑肥の導入などが有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の施用は、作物の免疫系を弱める可能性がある。植物は硝酸イオンを吸収しアミノ酸に変換するが、牛糞堆肥のような塩類集積を起こしやすい資材は、硝酸還元に過剰なエネルギーを消費させ、免疫系への負担となる。アミノ酸肥料は光合成産物の節約に繋がり有効だが、土壌に硝酸塩が多いと効果が薄れる。食品残渣発酵物や、特に廃菌床は、硝酸塩集積を起こしにくく、アミノ酸やミネラルも豊富なので、牛糞堆肥より優れた土壌改良材と言える。つまり、牛糞堆肥へのこだわりは、秀品率低下に繋がる可能性があるため、再考すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

無機肥料の水への溶けやすさは、根の部分の酸の強さ(pKa値)で決まり、値が小さいほど溶けやすい。硫酸>硝酸>クエン酸>炭酸の順。しかしCa²⁺やMg²⁺を含む肥料は、陰イオンとの結合の強さも影響し、硫酸カルシウムより硝酸カルシウムの方が溶けやすい。

水溶性肥料(硫酸塩、硝酸塩、クエン酸塩など)は水に溶けやすいが、く溶性肥料(炭酸塩、リン酸塩など)は水に溶けにくい。しかし、く溶性肥料は根から分泌されるクエン酸などの有機酸によって溶け、ゆっくりと肥効を発揮する。カキガラ石灰などは、このく溶性を活かした緩効性肥料である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物性有機肥料で育てた葉物野菜に苦味がないのは、硝酸態窒素が少ないためと考えられる。硝酸態窒素とは、硝酸カリウム等の硝酸塩の形態の窒素のこと。肥料の窒素は、アンモニア態、硝酸態、有機態に大別される。硝酸態窒素が多いと苦味を感じる理由として、硝酸の酸化作用が挙げられる。硝酸は強い酸化剤であり、体内に取り込まれると様々な問題を引き起こす可能性があるため、苦味として感知し、摂取を避ける生物的な反応が生じると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料名の接頭語で効きの速さがわかる。硫酸〇〇、硝酸〇〇、クエン酸〇〇は速効性、炭酸〇〇、リン酸〇〇は遅効性を持つ傾向がある。石灰を例に取ると、炭酸石灰は土壌pH調整に有効だが溶けにくいため速効性はなく、土作りに向いている。一方、硝酸石灰などは速効性が高いが、障害も起こりやすい。つまり、接頭語を見れば、土作りには炭酸塩、追肥には硝酸塩のように使い分けができる。