/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土壌中の不可給態マンガンが植物に利用可能な可給態マンガンへ変化するメカニズムを、微生物由来の還元糖に焦点を当てて解説。牧野知之氏の論文を引用し、死滅した土壌微生物の遺体から溶出する還元糖(グルコースなど)がマンガン酸化物を還元溶解させることが主な要因と指摘します。還元糖の化学的特性も説明。土壌消毒などで微生物が死滅するとこのプロセスが加速され、植物のマンガン過剰症リスクを高める可能性を警鐘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土壌中の不可給態マンガンが植物に利用可能な可給態マンガンへ変化するメカニズムを、微生物由来の還元糖に焦点を当てて解説。牧野知之氏の論文を引用し、死滅した土壌微生物の遺体から溶出する還元糖(グルコースなど)がマンガン酸化物を還元溶解させることが主な要因と指摘します。還元糖の化学的特性も説明。土壌消毒などで微生物が死滅するとこのプロセスが加速され、植物のマンガン過剰症リスクを高める可能性を警鐘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来肥料の研究から、水熱処理した酵母細胞壁とFe(Ⅲ)の反応で「RCS(活性炭素種)」の発生が確認されました。RCSは植物の生産性向上に寄与し、同時に安定した二価鉄も生成されます。これにより、ビール酵母肥料に錆びた鉄粉を加えるだけで、生育促進RCSと安定二価鉄の同時供給が可能と示唆されています。今後のさらなる効果検証が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、炭水化物の水熱処理による還元性付与の原理を踏まえ、ビール酵母由来肥料の可能性を深掘りしています。酵母を水熱処理することで、細胞壁のβ-グルカンが断片化され、さらに核酸や亜鉛などの細胞内栄養素も同時に抽出されると考察。これらの成分は植物の発根促進に寄与する可能性が高いと指摘します。結果として、ビール酵母の水熱処理肥料は、二価鉄の肥効に加え、還元剤、そして発根剤としての複合的な効果が期待できると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、炭水化物に還元性を持たせる「水熱処理」のメカニズムと可能性を解説。肥料開発の話題から、グルコースの直鎖状結合物(デンプンやセルロース)を高温高圧下(0.1~22.1MPa)で水熱処理すると、断片化して還元性が高まる現象に着目しています。この還元性により鉄(III)塩の還元や活性炭素種(RCS)の生成が期待され、アサヒグループの研究例も挙げつつ農業資材としての大きな潜在性を示唆。身近な例として、実験器具の滅菌に使うオートクレーブも水熱反応の一種と紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

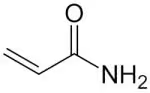

本ブログ記事は、健康関連で度々話題に上がる「アクリルアミド」について深く掘り下げています。アクリルアミドはビニル基とアミド基を持つ化合物で、土壌改良材としても知られています。食品中のアミノ酸・アスパラギンと果糖・ブドウ糖などが、120℃以上の高温調理時に化学反応(メイラード反応の一種)を起こして生成されると解説。アスパラギンを多く含む食材に糖を加えて加熱した食品にアクリルアミドが多く含まれる可能性を指摘し、筆者はアクリルアミドが体内でどのような反応を示すのか、今後の探求に繋がる疑問を投げかけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りにおけるメイラード反応について解説。米ぬかの褐変化はメイラード反応によるもので、還元糖(グルコース)とアミノ酸が重要となる。グルコースはアルデヒド基を持ち還元性を示す。アミノ酸はアミノ基を持ち、これらが反応して褐色物質メラノイジンを生成する。今回はここまでで、次回はメイラード反応の詳細を解説する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

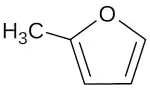

この記事では、チョコレートの香り成分の一つであるメチルフランについて解説しています。メチルフランはメイラード反応や熱分解など様々な経路で生成されるものの、詳細な生成過程は不明です。五員環上の酸素の反応性が高く、これが香りのもととなる一方、発がん性の懸念も示唆されています。過剰摂取は避けるべきですが、一体どんな香りがするのか興味をそそられます。筆者は、メチルフランの反応性の高さから、かつて研究で使用した発がん性のあるDEPCを想起しています。また、関連として糖の還元性や味噌の熟成についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏場の猛暑日に備え、土壌の保水性向上が課題となっている。保水性向上策として植物由来ポリマーが注目されるが、その前に保水性の本質を理解する必要がある。アルコールのヒドロキシ基(-OH)は水と結合しやすく、水溶性を高める。同様に、多数のヒドロキシ基を持つ糖類(例:ブドウ糖)は水への溶解度が非常に高く、100mlの水に約200gも溶ける。この高い水溶性は、化合物の周囲に水分を保持する能力を示唆し、土壌の保水性向上を考える上で重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

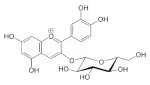

本稿では、黒大豆の表皮に含まれるシアニジン 3-グルコシドを例に、フラボノイドの配糖体について解説しています。

シアニジン 3-グルコシドは、フラボノイドの一種であるシアニジンとグルコースが結合した配糖体です。グルコースが付与されることでシアニジンの安定性が高まり、花弁の色素としてより長く色を出し続ける役割を担います。

配糖体化は、フラボノイドの安定性や溶解性を変化させるため、土壌中のポリフェノールの挙動を理解する上で重要な要素となります。

今後の記事では、配糖体がさらにどのように変化していくかを追跡することで、ポリフェノールの縮合反応の理解を深めていく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

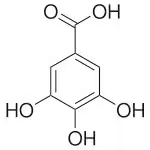

没食子インクの原料である没食子酸は、コーヒー酸から2つの経路で合成されます。一つは、コーヒー酸の炭素鎖が短くなってプロトカテク酸になった後、ベンゼン環にヒドロキシ基が付与される経路。もう一つは、先にヒドロキシ基が付与された後、炭素鎖が短くなる経路です。没食子酸はヒドロキシ基を3つも持つため強い還元性を示し、鉄粉を加えると紫褐色や黒褐色の没食子インクになります。これは古典インクとして今も使われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞で土作りすると、窒素過多、未分解有機物によるガス害、リン酸過剰、カリウム欠乏、雑草種子混入、塩類集積、病害虫リスクなどの弊害が生じることがあります。特に完熟堆肥でない場合、窒素過多による生育障害や、未分解有機物が分解時にガスを発生させ根を傷つけることが問題となります。また、リン酸過剰やカリウム欠乏を引き起こす可能性もあり、適切な施肥計画が必要です。さらに、雑草種子や病害虫のリスクも高まるため、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ラムネ菓子に含まれるブドウ糖の製造方法について解説しています。ブドウ糖は砂糖と比べて甘味が少ないものの、脳が速やかに利用できるという利点があります。植物は貯蔵時にブドウ糖をショ糖に変換するため、菓子にブドウ糖を配合するには工業的な処理が必要です。

ブドウ糖は、デンプンを酵素で分解することで製造されます。具体的には、黒麹菌から抽出されたグルコアミラーゼという酵素を用いた酵素液化法が用いられます。かつてはサツマイモのデンプンが原料として使用されていました。

この記事では、ブドウ糖の製造がバイオテクノロジーに基づいたものであることを紹介しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナメクジの粘液の成分は、ムチンと呼ばれる糖タンパク質や糖類、無機塩類などです。ムチンは糖とタンパク質が結合したもので、粘性を持ちます。無機塩類は粘液の硬さや粘着力を調整する役割を果たすと考えられています。

ナメクジの粘液は、体の保護や移動、仲間とのコミュニケーションなどに使われます。また、粘液には抗菌作用があるという報告もあります。

粘液は時間が経つと雨や微生物によって分解され、土壌の一部となります。

記事では、ナメクジの粘液が土壌形成の初期段階に貢献している可能性について考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン酸がイネの発根促進に繋がるメカニズムを考察した記事です。発根促進物質として知られるイノシンに着目し、その前駆体であるイノシン酸の生合成経路を解説しています。イノシン酸は、光合成産物であるグルコースにリン酸が付加されたリボース-5-リン酸を経て合成されます。つまり、リン酸の存在がイノシン酸の合成、ひいてはイノシン生成による発根促進に重要であると示唆しています。さらに、リン酸欠乏時には糖がフラボノイド合成に回され、葉が赤や紫に変色するという現象との関連性にも言及しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン酸欠乏で葉が赤や紫になるのは、アントシアニンが蓄積されるため。疑問は、リン酸不足でエネルギー不足なのにアントシアニン合成が可能かという点。

紅葉では、離層形成で糖が葉に蓄積し、日光でアントシアニンが合成される。イチゴも同様の仕組みで着色する。

アントシアニンはアントシアン(フラボノイド)の配糖体。フラボノイドは紫外線防御のため常時存在し、リン酸欠乏で余剰糖と結合すると考えられる。

リン酸欠乏ではATP合成が抑制され、糖の消費が減少。過剰な活性酸素発生を防ぐため解糖系は抑制され、反応性の高い糖はフラボノイドと結合しアントシアニンとなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蜂蜜の甘さと保存性の鍵は、糖、特にフルクトースにある。フルクトースは吸湿性が高く蜂蜜の粘度を高め、微生物の生育を抑制する。また、グルコースオキシダーゼが生成する過酸化水素も、蜂蜜の抗菌作用に寄与する。蜂蜜には糖以外にも、酵素を含むタンパク質やミネラルが含まれ、酵素活性を通じて蜂蜜の組成が変化し続ける。つまり、蜂蜜の特性は、ミツバチ由来の酵素や成分の相互作用によって維持されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

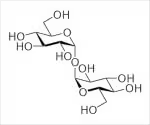

本論文は、糖の化学を直感的に理解できるよう解説している。環状構造の糖は、酸素を含む環の大きさ(五員環か六員環か)と、特定の炭素原子に結合したヒドロキシ基の向き(上か下か)で区別されることを図解で示す。複数の糖がグリコシド結合でつながる糖鎖についても、結合の種類(αかβか)と結合位置を番号で示す方法を説明し、アミロース、セルロース、グリコーゲンなど具体的な糖鎖の構造と性質を解説することで、暗記に頼らず理解できるよう工夫している。また、糖鎖の機能の多様性についても触れ、生命現象における重要性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フルクトースは、グルコースの2位の炭素が異性化酵素等の作用で酸素と二重結合になった五員環構造の単糖である。スクロースはグルコースとフルクトースがグリコシド結合した二糖類だ。フルクトースはケトン基を持つが還元性が高く、グルコースよりメイラード反応を起こしやすい。前記事で触れた黒糖やショ糖(スクロース)の構成要素であるフルクトースは、グルコースの異性体で果糖とも呼ばれる。五員環構造を持つため、グルコースと化学的性質が異なり、メイラード反応を起こしやすい。これは、フルクトースの還元性がグルコースよりも高いためである。このため、フルクトースを含む糖蜜はメイラード反応により褐色を呈する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、自然界にごくわずかしか存在しない「希少糖」の一つ、コージビオースについて解説しています。コージビオースはグルコース2分子が結合した二糖で、麹から発見され高価な糖として扱われます。グルコースのキャラメル化によって生成され、酒やみりんにも含まれており、人体には難う蝕性やビフィズス菌生育活性作用を持つとされます。筆者は、コージビオースがキャラメル化生成物である点から、土壌の腐植酸形成や米ぬかボカシ肥料など、土壌環境における希少糖の潜在的な影響についてユニークな視点で考察を深めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

還元糖はアルデヒド基を持つ糖で、反応性が高く、還元性を示します。グルコースは一般的な還元糖の一例で、アルデヒド基が1位炭素に位置しています。

一方、非還元糖はアルデヒド基を持たず、環状構造の中で還元性の基が閉じ込められています。トレハロースは、グルコース2分子が非還元結合で結合した非還元糖です。

乳糖は、還元性のガラクトースとグルコースが結合した二糖です。グルコースの1位炭素が環の外側にあり、還元性を示します。

還元性は、生物の体内で重要な反応性です。土壌形成でも何らかの役割を果たしている可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パン作りにおけるメイラード反応に着目し、堆肥製造への応用可能性を探る記事。パンの焼き色の変化や香ばしい香りは、メイラード反応によるもので、糖とアミノ酸が高温下で反応することで生成されるメラノイジンによる。この反応は堆肥製造過程でも起こりうる。記事では、メイラード反応が堆肥の腐植化を促進し、土壌の肥沃度向上に繋がる可能性を示唆。パン作りにおける温度管理や材料の配合比といった知見を、堆肥製造に応用することで、より効率的で効果的な堆肥作りが可能になるかもしれないと考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

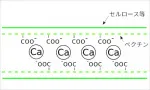

ペクチンは植物の細胞壁や細胞間層に存在する多糖類で、主要構成成分はガラクツロン酸である。ガラクツロン酸はグルコースからUDP-糖代謝を経て合成されるガラクトースが酸化されたもの。つまり、ペクチンの材料は光合成産物であるグルコースを起点としている。ガラクトース自体は主要な炭素源である一方、細胞伸長阻害等の有害性も持つため、植物は単糖再利用経路でリサイクルまたは代謝する。ペクチン合成にはマンガンクラスターによる光合成の明反応が重要だが、家畜糞の連続使用はマンガン欠乏を招き、光合成を阻害する可能性がある。つまり、健全な土壌作り、ひいては良好な植物生育のためには、マンガン供給にも配慮が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トレハロースはグルコースが結合した二糖で、還元性を持たない。水分子と相性が良く、保湿性向上や凍結・解凍時の離水防止に効果がある。タンパク質の変性を抑え、保存性を高める作用も確認されている。植物がトレハロースを得ると乾燥耐性が向上するのもこのためと考えられる。これらの特性は、食品保存や医療など様々な分野で応用されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は太陽光の受光量調整のため、葉にビタミンC(アスコルビン酸)を蓄えます。アスコルビン酸は糖に近い構造を持ち、光合成産物の糖を出発点として主に三つの経路で合成されます。この合成過程では、ヘム鉄が関与するシトクロムcが還元性獲得に貢献しています。シトクロムcの生成には鉄が不可欠であることから、植物のビタミンC合成、ひいては光合成の生産性向上には「鉄」が極めて重要な要因であると示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バリダマイシンAは、ネギやニラなどの作物でカット収穫後の消毒に使われる農薬。トレハロース分解酵素のトレハラーゼを阻害する作用機構を持つ。トレハロースは微生物にとって乾燥、凍結、熱、薬品、圧力などのストレス耐性を付与する物質。バリダマイシンAはトレハロース分解を阻害することで、菌のストレス耐性を奪い、過剰蓄積によるエネルギー消費の増大などで殺菌効果を発揮すると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

味噌の熟成における褐色化は、糖とアミノ化合物が加熱によりメラノイジンを生成するメイラード反応による。還元糖は構造変化により還元性を持ち、アミノ基と結合する。米ぬかボカシの熟成も同様の反応と考えられる。ボカシ肥において、メイラード反応は還元糖を安定化させる役割を持つ可能性がある。一方、鶏糞に含まれる硝酸態窒素は酸化剤であるため、還元糖を消費しメイラード反応を抑制する可能性があり、ボカシ肥の機能性への影響が懸念される。これは、硝酸の還元を促進する目的の可能性もあるが、更なる検証が必要である。